葛城氏(かつらぎうじ/かずらきうじ)

作成日:2022/12/2

葛城氏

かつらぎうじ / かずらきうじ

| 氏姓 | : | 葛城臣 |

| 氏祖 | : | 葛城襲津彦 |

| | (孝元天皇の後裔) |

| 種別 | : | 皇別 |

| 本貫 | : | 大和国葛城 |

| | | |

葛城氏(かつらぎうじ)は、「葛城」を氏の名とする氏族。

葛城の読みは、かずらき、かづらき、かつらぎ、かずらぎ等がある。

古墳時代、大和葛城地方(現在の奈良県御所市・葛城市)に本拠を置いていた有力な古代在地豪族。

武内宿禰の後裔とされる。

6世紀の氏姓制度成立以前において、

「葛城」が本来的なウヂ名として存在したかについては疑問があるが、

ここでは便宜上従来の「葛城氏」の呼称を用いることとする

年表

- 西暦205年(神功皇后5年)

- (3月7日)。葛城襲津彦、新羅への人質返還に付き添うが新羅の謀略に掛かる。報復として草羅城を攻略。

- 西暦262年(神功皇后62年)

- 葛城襲津彦、朝貢しない新羅を外征。

- 西暦269年(神功皇后69年)

- (4月17日)。神功皇后 崩御。享年100歳。

- 西暦270年(応神天皇元年)

- (1月1日)応神天皇 即位

- 西暦283年(応神天皇14年)

- 2月。葛城襲津彦、新羅のために加羅に足止めされた弓月君隷下の百済人夫の救出に向かうが、加羅に留置される。

- 西暦285年(応神天皇16年年)

- (8月)。葛城襲津彦、救援軍に助けられ帰国。

- 西暦310年(応神天皇41年)

- (2月15日)。応神天皇 崩御。享年111歳。

- 西暦313年(仁徳天皇元年)

- (1月3日)。仁徳天皇 即位。

- 西暦314年(仁徳天皇2年)

- (3月8日)。葛城磐之媛、立后。

- 西暦399年(仁徳天皇87年)

- (1月16日)。仁徳天皇 崩御。享年143歳。

- 西暦400年(履中天皇元年)

- (2月1日)。履中天皇 即位。

- (7月4日)。葛城黒媛、立后。

- 西暦401年(履中天皇2年)

- (10月)。葛城円、大臣として国政に参与。

- 西暦405年(履中天皇6年)

- (3月15日)。履中天皇 崩御。享年70歳。

- 西暦406年(反正天皇元年)

- (1月2日)。反正天皇 即位。

- 西暦410年(反正天皇5年)

- (1月23日)。反正天皇 崩御。享年75歳。

- 西暦453年(允恭天皇42年)

- 2月8日(允恭天皇42年1月14日)。允恭天皇 崩御。享年78歳。

- 西暦454年(允恭天皇42年)

- 1月28日(允恭天皇42年12月14日)。安康天皇 即位

- 西暦456年(安康天皇3年)

- (8月)。円、眉輪王を保護したことで、大泊瀬皇子(後の雄略天皇)に焼き殺される。市辺押磐皇子も殺害する。

- 9月24日(安康天皇3年8月9日)。安康天皇 崩御。享年56歳。

- 西暦457年(雄略天皇元年)

- (安康天皇3年11月13日)。雄略天皇 即位。

- 西暦479年(雄略天皇23年)

- (雄略天皇23年8月7日)。雄略天皇 崩御。享年62歳。

- 西暦480年(清寧天皇元年)

- (正月15日)。清寧天皇 即位。

- (正月15日)。葛城韓媛、皇太夫人。

- 西暦484年(清寧天皇5年)

- (1月16日)。清寧天皇 崩御。享年41歳。

- (正月)。飯豊青皇女、朝政を執る。

- 西暦年(年)

- ()。

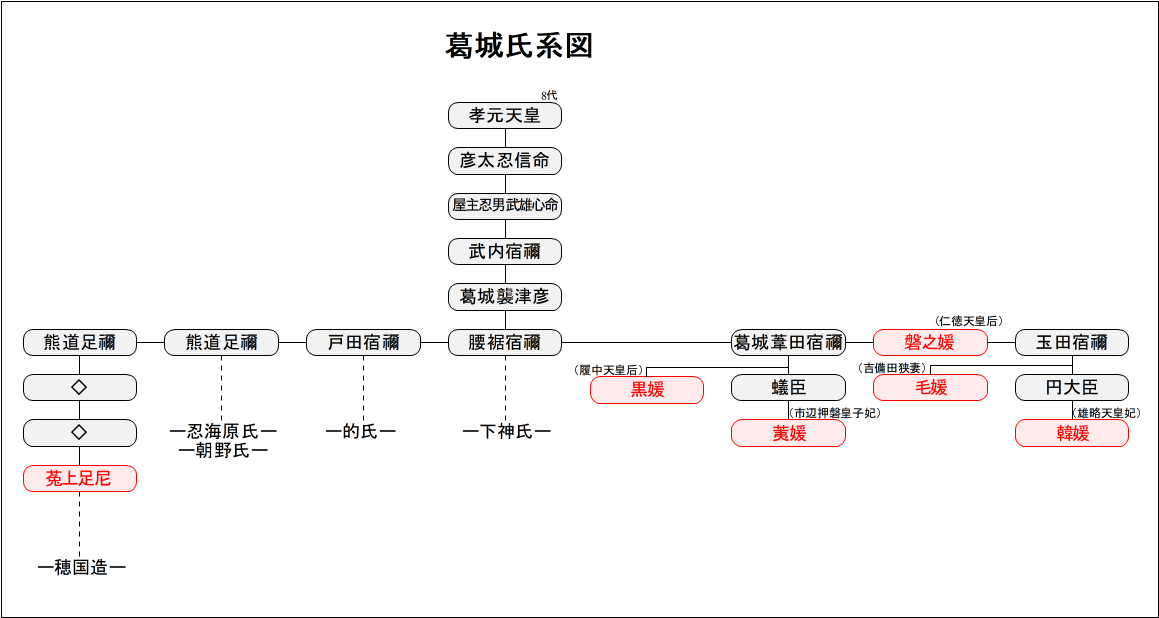

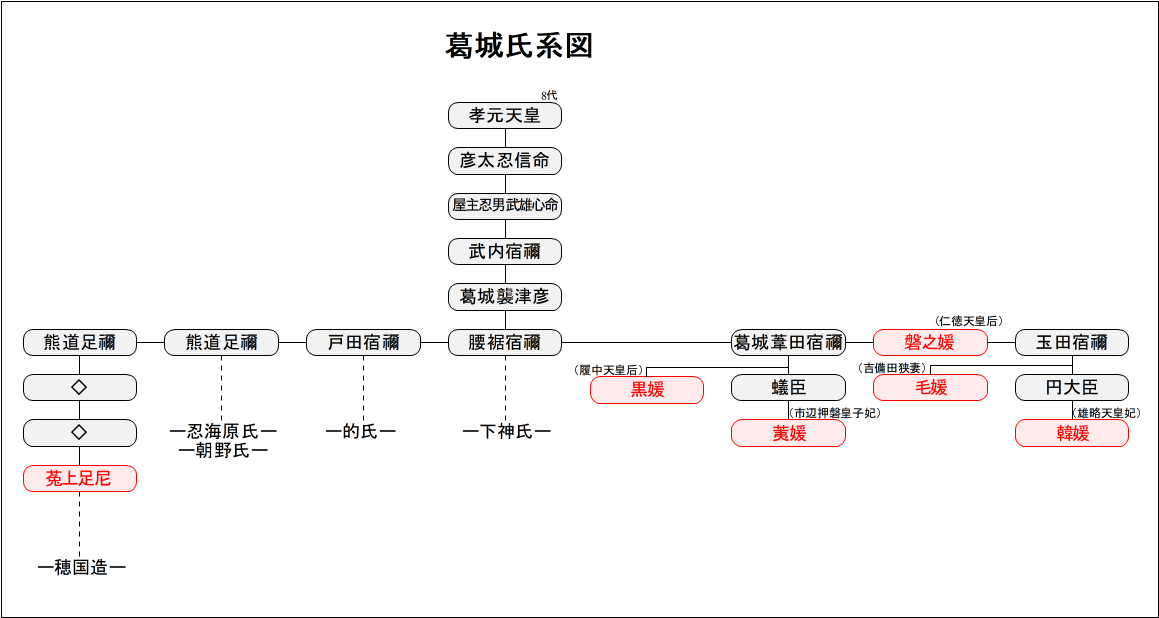

系譜

葛城氏の始祖である葛城襲津彦は、

『古事記』では武内宿禰(孝元天皇の曾孫)の子の1人で、

玉手臣・的臣(いくはのおみ)などの祖とされる。

母は葛城国造の荒田彦の娘・葛比売。

葛城襲津彦以降の氏人としては、

葦田宿禰・玉田宿禰・円大臣・蟻臣の名が知られ、

その系譜は断片的に復元可能である。

ただ玉田宿禰については、

『日本書紀』允恭紀が葛城襲津彦の孫とする一方、

雄略紀では子としていてる。

同様に円大臣についても、

『公卿補任』は玉田宿禰の子とするが、

『紀氏家牒』には葦田宿禰の子であることを示唆した記述があって、

やはり互いに矛盾している。

神功皇后の母である葛城高顙媛も葛城系の支族であり始祖とする記述等も見受けられる。

なお近年、葛城氏を北部の葦田宿禰系(葦田宿禰 ─ 蟻臣)と南部の玉田宿禰系(玉田宿禰 ─ 円大臣)の2系統に峻別して考える見解もある。

葛城氏系図

この行をクリックすると、記事の表示/非表示を繰り返す。

最初は非表示に設定されている。

葛城磐之媛

この行をクリックすると、記事の表示/非表示を繰り返す。

最初は非表示に設定されている。

葛城磐之媛

かつらぎのいわのひめ

| 立后 | : | 仁徳天皇2年(西暦314年) |

| 生年 | : | 不詳 |

| 没年 | : | 仁徳天皇35年6月 |

| | (西暦347年) |

| | 筒城宮(京都府京田辺市多々羅付近 |

| 配偶者 | : | |

| 父親 | : | 葛城襲津彦 |

| 母親 | : | |

| | |

| | | |

磐之媛(いわのひめ) 生年不詳 - 仁徳天皇35年6月

磐之媛命は、古墳時代の皇妃。

『日本書紀』では磐之媛、『古事記』では石之日売、その他、いはのひめ、磐姫とも記す。

仁徳天皇の4人の皇后のうちのひとり。

仁徳天皇2年(314年)

立后。

葛城襲津彦の娘で、

武内宿禰の孫にあたり、皇族外の身分から皇后となった初例とされる。

孝元天皇の男系来孫(古事記では玄孫)。

仁徳天皇の男御子5人のうちの4人(履中天皇・

住吉仲皇子・反正天皇・允恭天皇)の母。

『

記紀』によるととても嫉妬深く、

仁徳天皇30年に、

彼女が熊野に遊びに出た隙に夫の仁徳天皇が八田皇女(仁徳の異母妹。磐之媛命崩御後、仁徳天皇の皇后)を宮中に入れたことに激怒し、

山城の

筒城宮(現在の京都府京田辺市多々羅付近)に移り、

同地で没した。

葛城葦田宿禰

この行をクリックすると、記事の表示/非表示を繰り返す。

最初は非表示に設定されている。

葛城葦田宿禰

かつらぎのあしだのすくね

| 生年 | : | 不詳 |

| 没年 | : | 不詳(履中天皇元年7月4日) |

| 配偶者 | : | |

| 父親 | : | 葛城襲津彦 |

| 母親 | : | |

| 子 | : | 蟻臣 |

| | 黒媛 |

| | |

| | | |

葦田宿禰【日本書紀、古事記】(あしたのすくね、あしだのすくね)

葉田宿禰【日本書紀、古事記】(はたのすくね)

葛城葦田宿禰【紀氏家牒逸文】(かずらきのあしたのすくね、かづらきのあしたのすくね)

葦田 宿禰(あしだのすくね、生没年不詳)は、

『日本書紀』、『古事記』に伝わる古代日本の人物。

『紀氏家牒』逸文では葛城葦田宿禰とも記される。

「古事記」では葛城曾都毘古(襲津彦)(かずらきの-そつひこ)の子とされる。

葛城襲津彦の子で、蟻臣、黒媛の父。

『紀氏家牒』逸文では円

大臣も葦田宿禰の子とされる。

娘の黒媛(くろひめ)が履中天皇の妃となり、

市辺押磐皇子、御馬皇子、

飯豊青皇女を生んだという。

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

葛城蟻臣

葛城蟻臣

この行をクリックすると、記事の表示/非表示を繰り返す。

最初は非表示に設定されている。

葛城蟻臣

かつらぎのありのおみ

| 生年 | : | 不詳 |

| 没年 | : | 不詳 |

| 配偶者 | : | 不詳 |

| 父親 | : | 葛城葦田宿禰 |

| 母親 | : | 不詳 |

| 荑媛 | : | 億計王(後の仁賢天皇) |

| | 弘計王(後の顕宗天皇) |

| | 先代旧事本紀》">居夏姫 |

| | 飯豊女王 |

| | 橘王 |

| | | |

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

葛城腰裾宿禰

この行をクリックすると、記事の表示/非表示を繰り返す。

最初は非表示に設定されている。

葛城腰裾宿禰

| 生年 | : | 不詳 |

| 没年 | : | |

| | (西暦年) |

| 配偶者 | : | |

| 父親 | : | 葛城襲津彦 |

| 母親 | : | |

| | |

| | | |

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

葛城戸田宿禰

この行をクリックすると、記事の表示/非表示を繰り返す。

最初は非表示に設定されている。

葛城的戸田宿禰

かつらぎのいくはのとだのすくね

| 生年 | : | 不詳 |

| 没年 | : | 不詳 |

| 配偶者 | : | |

| 父親 | : | 葛城襲津彦 |

| 母親 | : | |

| | |

| | | |

「日本書紀」にみえる官吏。

的(いくは)氏の祖。仁徳(にんとく)天皇12年

高句麗(こうくり)(朝鮮)からおくられた鉄の盾と的を,ただひとり弓で射とおしたので天皇からこの名をあたえられた。17年

新羅(しらぎ)(朝鮮)に

朝貢をうながす使節として派遣されたという。

的 戸田宿禰(いくは の とだ の すくね、生没年不詳)は、『日本書紀』等に伝わる古代日本の人物。砥田宿禰とも表記する。別名は盾人宿禰(たたひと の すくね)。弓の名人[1]。的氏の祖。

系譜

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

葛城熊道足禰

この行をクリックすると、記事の表示/非表示を繰り返す。

最初は非表示に設定されている。

葛城熊道足禰

くまみちのたりね/くまじのすくね

| 生年 | : | 不詳 |

| 没年 | : | 不詳 |

| | (西暦年) |

| 配偶者 | : | |

| 父親 | : | 葛城襲津彦 |

| 母親 | : | |

| | |

| | | |

熊道足禰(くまみちのたりね/くまじのすくね)は

葛城襲津彦の第6子である。

熊道足禰の六代目子孫である首麻呂(おびとまろ)は、

天武天皇10年(西暦

681年)に忍海原連(おしぬみはらのむらじ)姓に

貶賜姓された。

下って延暦10年(西暦

791年)。

首麻呂の子孫で、

忍海原連(おしぬみはらのむらじ)から朝野宿禰への改正を願い出て許された朝野魚養(あさの の なかい/うおかい)がいる。

...

朝野魚養

この行をクリックすると、記事の表示/非表示を繰り返す。

最初は非表示に設定されている。

朝野魚養(あさの の なかい/うおかい)の逸話。

今は昔、遣唐使が、唐土(もろこし)にいる間に妻をもうけて子を産ませた。

その子がいまだ幼い時分に、その遣唐使は日本に帰った。

妻に約束して、「別の遣唐使が行くのに言付けをして、便りをやろう。また、この子が、乳母の手が離れるころには迎えて引き取ろう」と言って帰朝した。

母は、遣唐使が来るごとに、

「便りがあるか」

と尋ねたが、まったく音沙汰もない。

母は大いに恨んで、この子を抱いて日本のほうに向いて、

子の首に「遣唐使なにがしの子」という札を書いて結び付け、

「前世からの定められた縁があるならば、親子である以上、きっと行き会うはず」

と言って、子を海に投げ入れて帰った。

子の父が、ある時、難波の浦の辺りを歩いていると、

沖のほうに鳥が浮かんでいるような、白い物が見える。

近づいてくるのを見ると、子どもと分かった。

不思議に思い、馬を止めて見ていると、すぐ近くまで寄ってきて、

四つばかりになる色白のかわいらしい子が、波に揺られて寄ってきた。

馬で近づいてみると、大きな魚の背中に乗っている。

従者に抱き上げさせてみると、首に札がある。

「遣唐使なにがしの子」と書いてある。

「さては、我が子であったのか。唐土にて引き取ると約束してきた子を迎えに来ないと、母が腹を立てて海に投げ入れたのが、親子の縁があって、こうして魚に乗ってやって来たのであろう」

と胸打たれて、大層いとおしんで育てた。

遣唐使が行った時に言付けをして、このことを書き送ったところ、

母も今はもう死んだものと思っていたところに、このように聞いて、

めったにないことだと喜んだ。

さて、この子は、大人になるにつれて、字を立派に書いた。

魚に助けられたので、名を魚養(うおかい)と付けたのであった。

七大寺の額などは、この人が書いたのだということだ。

出典:説話集と絵巻の年表【別サイト・別窓】

始祖・襲津彦の伝承

『紀氏家牒』によれば、

襲津彦は「大倭国葛城県長柄里(ながらのさと。現在の御所市名柄)」に居住したといい、

この地と周辺が彼の本拠であったと思われる。

襲津彦の伝承は、

『日本書紀』の神功皇后摂政紀・応神天皇紀・仁徳天皇紀に記される。

何れも将軍・使人として朝鮮半島に派遣された内容であるが、

中でも特に留意されるのは、

襲津彦の

新羅征討を記す神功皇后摂政62年条であろう。

本文はわずかだが、その分注には『百済記』を引用し、

壬午年に

新羅征討に遣わされた「沙至比跪(さちひく)」なる人物が美女に心を奪われ、

誤って加羅を滅ぼすという逸話が紹介される。

従来、この「沙至比跪」と襲津彦を同一人とし、

『書紀』紀年を修正して干支2運繰り下げて、

壬午年を西暦382年と解釈すると、

襲津彦は4世紀末に実在した人物であり、

朝鮮から俘虜を連れ帰った武将として伝承化されている可能性などが指摘されてきた。

しかし「沙至比跪」の逸話が史実と見なせるかには疑問の余地があり、

これを考慮すると、

『書紀』の襲津彦像は総じて没個性的で、

各々の記事間にも脈絡がほとんどない。

大王と葛城氏の両頭政権

葛城氏の特徴として、5世紀の

大王家との継続的な婚姻関係が挙げられる。

記紀によれば、襲津彦の娘の磐之媛(いわのひめ)は仁徳天皇の皇后となり、

履中・反正・允恭の3天皇を生み、

葦田宿禰の娘の黒媛は履中天皇の妃となり、

市辺押磐皇子などを生んだ。

また、仁徳天皇に葛城部の設置を要請している。

押磐皇子の妃で、

顕宗天皇・仁賢天皇の母である荑媛(はえひめ、荑は草冠+夷)は、

蟻臣の娘とされる。

さらに円

大臣の娘の韓媛は雄略天皇の妃として、

清寧天皇を儲けているから、

仁徳より仁賢に至る9天皇のうち、

安康天皇を除いた8天皇が葛城氏の娘を后妃か母としていることになる。

当時の王権基盤は未熟な段階にあり、

大王の地位が各地域の首長から構成される連合政権の盟主に過ぎなかったことを考慮すれば、

直木孝次郎の説くように、

5世紀のヤマト政権はまさに「

大王と葛城氏の両頭政権」であったと表現出来る。

衰退と滅亡

『書紀』によれば、

允恭天皇5年(西暦416年)7月に地震があったが(最古の地震記事である)、

玉田宿禰は先に先帝反正の殯宮大夫に任じられていたにもかかわらず、

職務を怠って葛城で酒宴を開いていたことが露顕した。

玉田は

武内宿禰の墓に逃げたものの、

天皇に召し出されて武装したまま参上。

これに激怒した天皇は兵卒を発し、

玉田を捕えて誅殺させたのである。

ところが安康天皇3年(西暦456年)8月、天皇が暗殺され、

円

大臣がその下手人である

眉輪王を自宅に匿う事件が起きた。

大泊瀬皇子(後の

雄略天皇)(後の雄略)の軍によって宅を包囲された

大臣は、

大泊瀬皇子(後の

雄略天皇)の要求に応じ、

娘と「葛城の宅七区」(記に「五処の屯宅」)とを献上したが、

王を引き渡さなかったため、

皇子はこれを許さず、

宅に火を放って円

大臣・

眉輪王らを焼殺した。

安康暗殺の背景に葛城氏が直接関与していた可能性も指摘されているが、

生前の安康は押磐皇子に後事を託そうとしていたという記述(雄略即位前紀)からすれば、

むしろ安康(允恭系)と押磐皇子(履中系)・葛城氏との間には王位継承に関する妥協が成立していて、

このことに強く反発した大泊瀬皇子(後の

雄略天皇)が安康を含む敵対勢力の一掃に踏み切ったと解釈することも出来る。

研究者の中には、

一連の政変で滅びたのは

玉田宿禰系のみであって、

葦田宿禰系は5世紀末までしばらく勢力を存続させていたと主張する議論もみられる。

応神天皇や仁徳天皇を含めた履中系の天皇は、

外戚の葛城氏がその王統を支えており、

葛城氏と婚姻を結んでいた吉備上道臣も含めて、

畿内と吉備は連合共存の関係にあり、

履中系の天皇の支持勢力となっていた。

しかし、

吉備氏と葛城氏の結合は、葛城氏と血縁関係が遠い允恭系の天皇にとって脅威であった。

そのため、允恭は葛城氏や吉備上道臣への牽制のために

玉田宿禰を謀殺し、

雄略天皇は円

大臣を誅殺し葛城氏を没落させ、

吉備下道前津屋をはじめとした吉備下道臣一族を滅ぼした。

上道臣は雄略天皇のこの動きに不満を募らせたが、雄略天皇は吉備上道田狭を誅殺して上道臣を牽制した。

それに対して吉備稚媛や星川皇子、

残された吉備氏は反乱を起こしたが、

新興の軍事氏族である大伴氏や

物部氏によって鎮圧された。

本拠地

推古天皇32年10月、

蘇我馬子は「葛城縣者、元臣之本居也、故因其縣爲姓名」と奏している。

これにより、当時葛城県は天皇の所有地となっていたことがわかるが、

葛城県が天皇所有となったのは、

安康天皇3年に起こった、

幼武尊による円

大臣宅包囲の際に、

贖罪として円

大臣が「葛城宅七区(五処屯倉とも)」を献上したことに起因する。

この「葛城宅七区」は、

葛城氏の本拠地である葛城高宮(後の葛上郡高宮郷、現在の御所市西佐味)[注釈 2][注釈 3]のみならず、

葛城御県神社のある葛下郡の一部と忍海郡[注釈 4]、

さらには葛上郡桑原郷(現在の御所市池之内あるいは朝町)や葛上郡佐味(現在の御所市西佐味・東佐味)も含まれていたと考えられる[注釈 5]。

また、葛城氏に関すると推測されている地名に

- 御所市玉手にある満願寺の南方にある小字「玉田」(葛城襲津彦の子である玉田宿禰に関連するか)

- 御所市柏原にある小字「ツブラ」(玉田宿禰あるいは葦田宿禰の子である円大臣に関連するか)

- 北葛城郡上牧町にある地名「葦田(葦田原・葦田池)」と王寺町にある「芦田池」(葛城襲津彦の子である葦田宿禰に関連するか)

- 大和高田市にある地名「有井・有田・有脇」(葦田宿禰の子である蟻臣に関連するか)

がある。

上記の地名の付近には、

葛城氏の古墳であると考えられている室宮山古墳や掖上鑵子塚古墳などが存在する。

蘇我氏との関係

蘇我氏は葛城氏の政治力や経済力、

対朝鮮の外交ポストや渡来人との関係(4世紀から5世紀にかけて、葛城には

葛城襲津彦が捕虜とした渡来人が居住しており製鉄作業に従事していた)、

また

大王家との婚姻関係などを継承したと考えられる。

葛城氏は5世紀には皇后や妃、高い地位に上る人物を輩出し、

対朝鮮半島関係(軍事行動と外交交渉)を担っていたという伝承を持っていた。

これらが全て史実を伝えたものとは言えないが、

葛城地方を地盤とした集団が5世紀の頃に大きな勢力を持っていたことは、

複数の古墳や豪族居館の遺跡から容易に推測できる。

しかし、

玉田宿禰が允恭天皇に、円

大臣が雄略天皇に滅ぼされている上に、

6世紀において、

5世紀に活躍した葛城氏の末裔と見られる人物は葛城烏那羅のみで、

ほとんど姿を見せなくなってしまっている。

考古学的見地からも、

5世紀後半の新庄屋敷山古墳を最後として葛城地域に大型前方後円墳の築造は見られなくなる。

持統天皇が691年に「其の祖等の墓記」を上進するように命じ、

これが『日本書紀』の原史料になったのであるが、

葛城氏はこの中に含まれていない。

それにもかかわらずら葛城氏の氏族伝承や王統譜が『日本書紀』に記されているのは、

葛城氏の後裔が存在していて、

彼らが史料を提供したのであると推測でき、

その集団こそが

蘇我氏であったと考えられる。

そして、葛城氏として残った者が僅かであったので、

それらは顕著な活動を残すことができず、

あたかも葛城氏が没落したかのように見えたのであると考えられる。

なお、『聖徳太子伝暦』では、

聖徳太子が葛城寺を「蘇我葛木臣」に賜ったとされている。

葛城部と葛城郷

磐之媛が設置を要請した、葛城氏の部民である葛城部(葛木部)や、

葛城部が設置されたと考えられる葛城郷(葛木郷)は、

主に瀬戸内海沿いに分布している。

葛城部や葛城郷が確認できるのは以下の地域である。

- 美作国間嶋郡

- 備前国赤坂郡葛木郷・上道郡幡多郷・邑久郡須恵郷・勝田郡

- 安芸国高宮郡・安芸国分寺

- 讃岐国山田郡海郷

- 伊予国温泉郡伊波田・伊予郡石田郷・越智郡石井郷

- 肥前国三根郡葛城郷