乙巳の変(いっしのへん、いつしのへん、おっしのへん)

作成日:2020/6/28

乙巳の変(いっしのへん、いつしのへん、おっしのへん)とは、

飛鳥時代の皇極天皇4年6月12日(

西暦645年7月10日)、

皇極天皇の皇居である

飛鳥板蓋宮大極殿において、

中大兄皇子(後の

天智天皇)・

中臣鎌足らが

蘇我入鹿を宮中にて暗殺した。

翌日には

蘇我蝦夷が甘樫の丘にある自らの館に火をつけ自害した。

このことが蘇我本宗家の滅亡の発端になった。

この変を「乙巳の変」と呼ぶ。

その後、

中大兄皇子は体制を刷新して「

大化の改新」と呼ばれる改革を断行した。

蘇我入鹿が殺害された事件を「

大化の改新」と言う場合もあるが、

厳密にはクーデター「乙巳の変」に始まる一連の政治制度改革が「

大化の改新」であり、

「乙巳の変」は「

大化の改新」の第一段階である。

なお、

「乙巳の変」が勃発した

西暦645年の干支が「乙巳」にあたるためこの名前がつけられた。

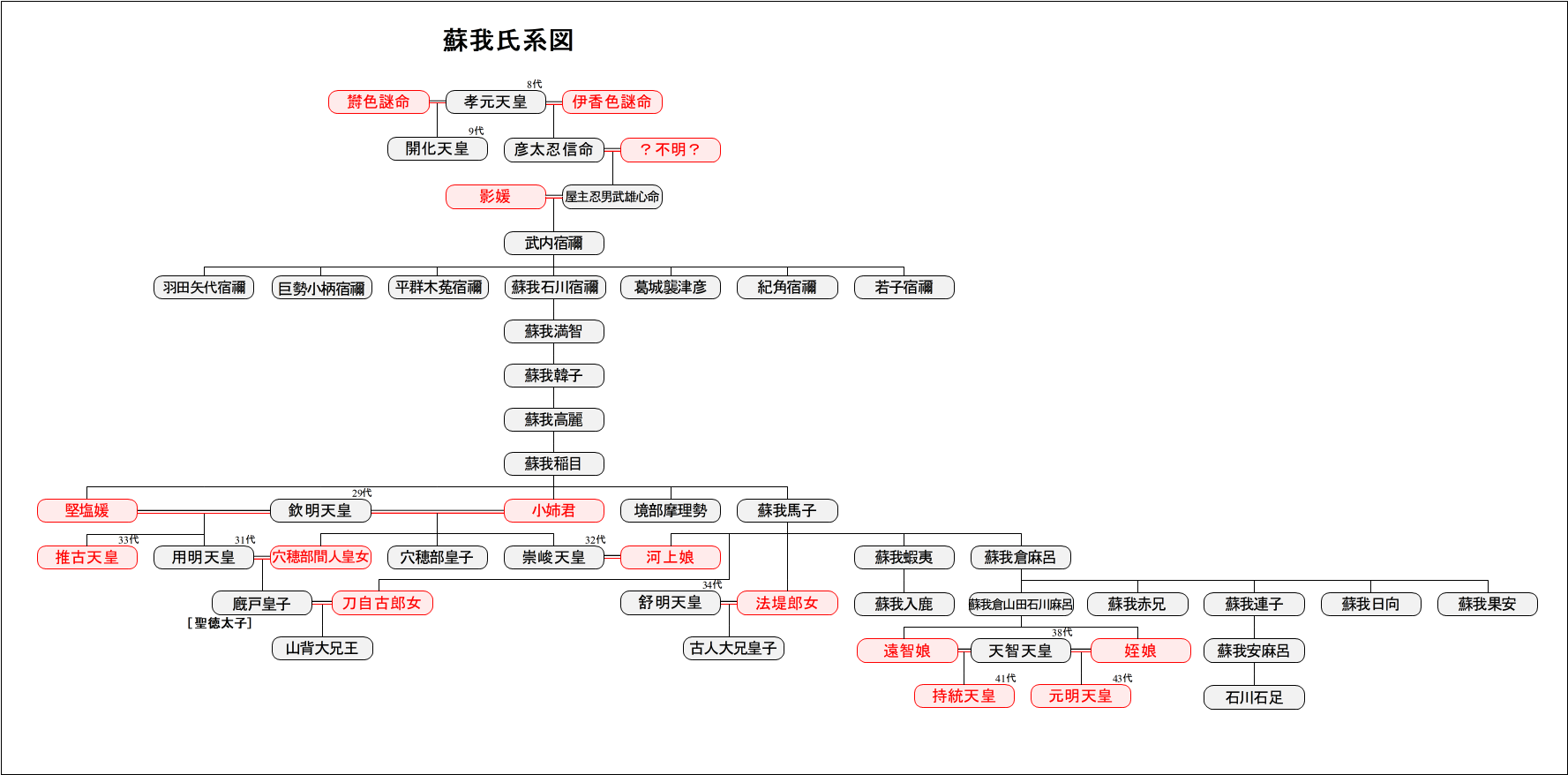

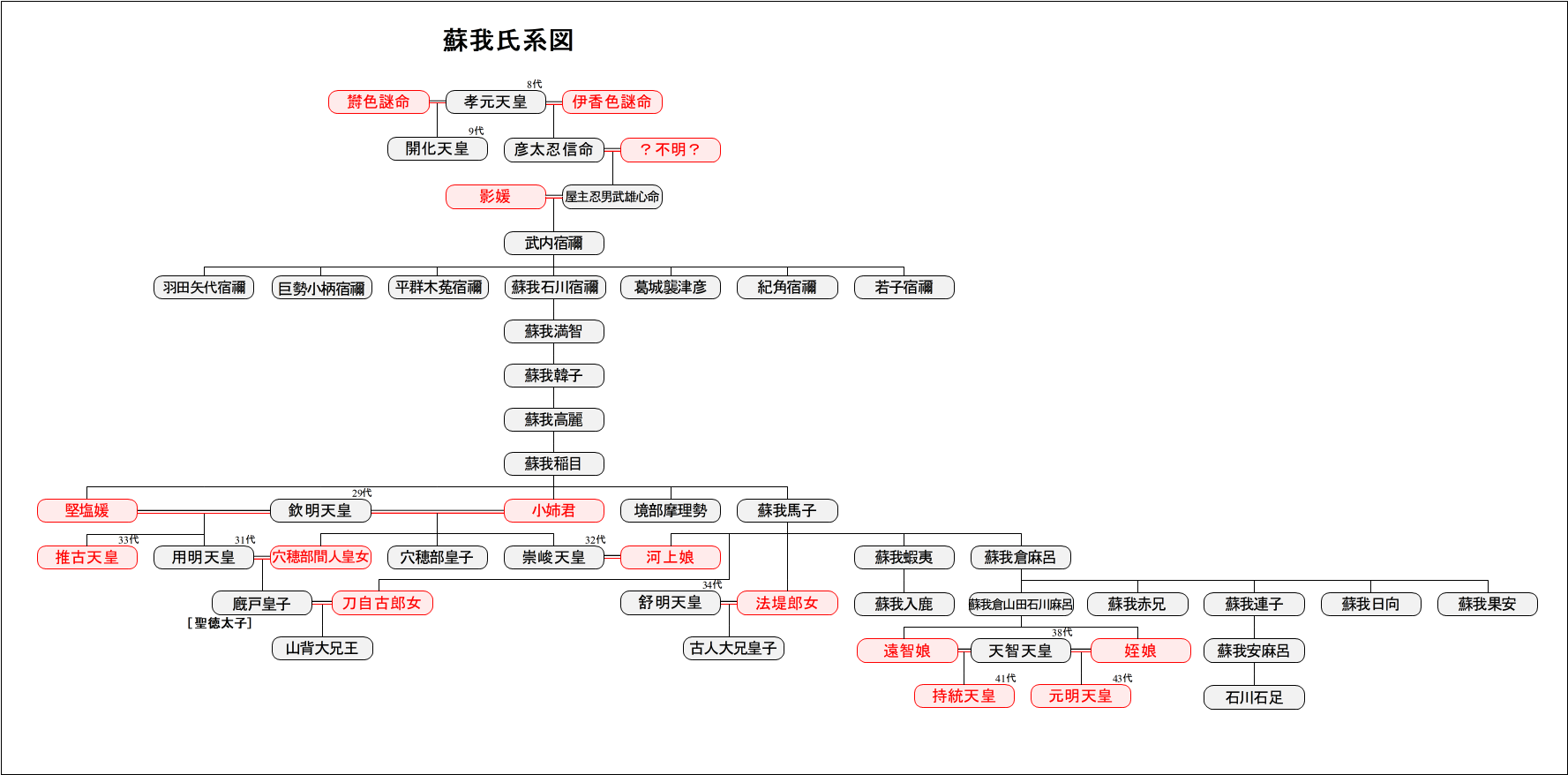

蘇我氏系譜

概要

乙巳の変とは、

中大兄皇子・中臣鎌足らが蘇我入鹿を宮中にて暗殺し、

蘇我蝦夷を自害に追い込み、

蘇我氏(蘇我宗家)を滅ぼした飛鳥時代の政変のことである。

その後、中大兄皇子は体制を刷新して「大化の改新」と呼ばれる改革を断行した。

蘇我入鹿が殺害された事件を「大化の改新」と言う場合もあるが、

厳密にはクーデター「乙巳の変」に始まる一連の政治制度改革が「大化の改新」であり「乙巳の変」は「大化の改新」の第一段階である。

なお、

「乙巳の変」が勃発した

西暦645年の干支が「乙巳」にあたるためこの名前がつけられた。

年譜

-

推古天皇30年(西暦622年)

-

2月22日(4月8日)。摂政・聖徳太子が死去した。

-

聖徳太子の死により大豪族蘇我氏を抑える者がいなくなり、

蘇我氏の専横は甚だしいものになり、

その権勢は天皇家を凌ぐほどになった。

天平宝字4年(西暦760年)に成立した『藤氏家伝』大織冠伝には蘇我入鹿の政を「董卓の暴慢既に國に行なはる」と批判する記述があり、

董卓に比肩する暴政としている。

-

推古天皇34年(西暦626年)

-

5月20日(6月19日)。蘇我馬子が死に、子の蝦夷がかわって大臣となった。

-

推古天皇36年(西暦628年)

-

3月7日(4月15日)。推古天皇が後嗣を指名することなく崩御した。

-

舒明天皇元年(西暦629年)

-

1月4日(2月2日)。舒明天皇が即位。

-

蝦夷は山背大兄王を推す叔父の境部摩理勢を滅ぼして、

田村皇子(のちの舒明天皇)を即位させることを強行する。

これが舒明天皇である。

蘇我氏の勢いはますます盛んになり、

豪族達は朝廷に出仕せず、

専ら蘇我家に出仕する有り様となった。

大派皇子(敏達天皇の皇子)は、

群卿が朝廷に出仕することを怠っているので、

今後は鐘を合図に出仕させることにしようと建議したが、

蝦夷はこれを拒んだ。

-

舒明天皇13年(西暦641年)

-

皇極天皇元年(西暦642年)

-

1月15日(2月19日)。舒明天皇の皇后であった宝女王が即位した(皇極天皇)。

-

7月。日照りが続いたため、蘇我蝦夷は衆僧に読経させ焼香して雨を祈った。

-

日照りが続いたため、

蘇我蝦夷は百済大寺に菩薩像と四天王像をまつり衆僧に読経させ焼香して雨を祈ったところ、

翌日、僅かに降ったが、その翌日には降らなかった。

-

8月。皇極天皇が南淵の川辺で四方を拝して雨を祈ったところ、たちまち雷雨となり、5日間続いた。

-

人々は「至徳天皇」と呼んだ。

これは蘇我氏と天皇家が古代君主の資格である祈祷力比べを行い、

天皇家が勝っていたと後に書かれた史書の『日本書紀』が主張していることを意味する。

-

蝦夷とその子の入鹿は、自分達の陵墓の築造のために天下の民を動員した。

-

蝦夷とその子の入鹿は、

自分達の陵墓の築造のために天下の民を動員。

聖徳太子の一族の領民も動員されたため、

太子の娘の大娘姫王はこれを嘆き抗議した。

-

皇極天皇2年(西暦643年)

-

10月6日(11月22日)。

-

蘇我蝦夷は病気を理由に朝廷の許しも得ず、

紫冠を息子の蘇我入鹿に授け大臣となし、

次男を物部大臣となした(彼らの祖母が物部守屋の妹であるという理由による)。

- 皇極天皇2年11月1日(643年12月16日) 上宮王家の滅亡

-

11月1日(12月16日)。上宮王家の滅亡。

-

蘇我入鹿は蘇我氏の血をひく古人大兄皇子を皇極天皇の次期天皇に擁立しようと望んだ。

そのためには有力な皇位継承権者である山背大兄王の存在が邪魔であると考えた。

入鹿は巨勢徳多、土師娑婆連の軍勢をさしむけ、山背大兄王の住む斑鳩宮を攻めさせた。

これに対し山背大兄王は、

舎人数十人をもって必死に防戦して土師娑婆連を戦死させるが、

持ちこたえられず生駒山へ逃れた。

そこで側近の三輪文屋君からは東国へ逃れて再挙することを勧められるが、

山背大兄王は民に苦しみを与えることになると採り上げなかった。

山背大兄王は斑鳩寺に戻り、王子と共に自殺。

このことによって聖徳太子の血を引く上宮王家は滅亡した。

入鹿が山背大兄王一族を滅ぼしたことを知った蝦夷は、「自分の身を危うくするぞ」と嘆いている。(激怒したとも)

-

皇極天皇4年(西暦645年)

-

6月12日(7月10日)。蘇我入鹿暗殺。

-

蘇我氏は蘇我稲目、馬子、蝦夷、入鹿の四代にわたり政権を掌握していた。

神祇を職とする一族の中臣鎌足(後の藤原鎌足)は、

蘇我氏による専横に憤り、

大王家(皇室)へ権力を取り戻すため、蘇我氏打倒の計画を密に進めた。

まず軽皇子(後の孝徳天皇)と接触するも、

その器量に飽き足らず、

クーデターの中心にたりえる人物を探した。

そこで鎌足は、中大兄皇子に近づく。

蹴鞠の会で出会う話は有名。

法興寺(飛鳥寺)の打毬で、

中大兄皇子の皮鞋が脱げたのを鎌足が拾って中大兄皇子へ捧げた。

これが縁となって2人は親しむようになった。

中大兄皇子と鎌足は南淵請安の私塾で周孔の教えを学び、

その往復の途上に蘇我氏打倒の密談を行ったとされる。

鎌足は更に蘇我一族の長老・蘇我倉山田石川麻呂を同志に引き入れ、

その娘を中大兄皇子の妃とした。

皇極天皇4年(西暦645年)、

三韓(新羅、百済、高句麗)から進貢(三国の調)の使者が来日した。

三国の調の儀式は朝廷で行われ、

大臣の入鹿も必ず出席する。

中大兄皇子と鎌足はこれを好機として暗殺の実行を決める。

(『大織冠伝』には三韓の使者の来日は入鹿をおびき寄せる偽りであったとされている)

皇極天皇4年6月12日(西暦645年7月10日)、

三国の調の儀式が行われ、

皇極天皇が飛鳥板蓋宮大極殿に出御し、

古人大兄皇子が側に侍し、

入鹿も入朝した。

入鹿は猜疑心が強く日夜剣を手放さなかったが、

俳優(道化)に言い含めて、

剣を外させていた。

中大兄皇子は衛門府に命じて宮門を閉じさせた。

石川麻呂が上表文を読んだ。

中大兄皇子は長槍を持って殿側に隠れ、

鎌足は弓矢を取って潜んだ。

海犬養勝麻呂に二振りの剣を運ばせ佐伯子麻呂と葛城稚犬養網田に与えた。

入鹿を斬る役目を任された2人は恐怖のあまりに、

飯に水をかけて飲み込むが、

たちまち吐き出すありさまだった。

鎌足は2人を叱咤したが、

石川麻呂が表文を読み進めても子麻呂らは現れない。

恐怖のあまり全身汗にまみれ、

声が乱れ、

手が震えた。

不審に思った入鹿が「なぜ震えるのか」と問うと、

石川麻呂は「天皇のお近くが畏れ多く、汗が出るのです」と答えた。

中大兄皇子は子麻呂らが入鹿の威を恐れて進み出られないのだと判断し、

自らおどり出た。

子麻呂らも飛び出して入鹿の頭と肩を斬りつけた。

入鹿が驚いて起き上がると、

子麻呂が片脚を斬った。

入鹿は倒れて天皇の御座へ叩頭し「私に何の罪があるのか。お裁き下さい」と言った。

すると、

中大兄皇子は「入鹿は皇族を滅ぼして、皇位を奪おうとしました」と答えると、

皇極天皇は無言のまま殿中へ退いた。

子麻呂と稚犬養網田は入鹿を斬り殺した。

この日は大雨が降り、

庭は水で溢れていた。

入鹿の死体は庭に投げ出され、障子で覆いをかけられた。

古人大兄皇子は私宮へ逃げ帰った。

(この時皇子は「韓人(からひと)、鞍作(入鹿)を殺しつ。吾が心痛し」(「韓人殺鞍作臣 吾心痛矣」)と述べたという)。

中大兄皇子は直ちに法興寺(飛鳥寺)へ入り戦備を固め、

諸皇子、

諸豪族はみなこれに従った。

帰化人の漢直の一族は蝦夷に味方しようと甘橿丘にある蘇我氏の舘に集まったが、

中大兄皇子が巨勢徳陀を派遣して説得(飛鳥寺での古人大兄皇子の出家を伝え、旗印を無くした蘇我氏の戦意喪失を図ったとする説もある)して立ち去り、

蘇我家の軍衆はみな逃げ散ってしまった。

-

皇極天皇4年(西暦645年)

-

6月13日(7月11日)。蘇我蝦夷自害。

-

蝦夷は舘に火を放ち『天皇記』、『国記』、その他の珍宝を焼いて自殺した。

船恵尺がこの内『国記』を火中から拾い出して中大兄皇子へ献上した。

こうして長年にわたり強盛を誇った蘇我本宗家は滅びた。

-

6月13日(7月11日)。皇極天皇は軽皇子へ譲位した。孝徳天皇である。

-

皇極天皇は軽皇子へ譲位した。孝徳天皇である。

中大兄皇子は皇太子に立てられた。

中大兄皇子は阿倍内麻呂を左大臣、

蘇我倉山田石川麻呂を右大臣、

中臣鎌足を内臣に任じ、

後に「大化の改新」と呼ばれる改革を断行する。

日本書紀の潤色について

20世紀中後期頃までは、

『日本書紀』の信憑性が評価され乙巳の変に始まる大化の改新が日本の律令制導入の画期だったと理解されていた。

西暦1967年12月、

藤原京の北面外濠から「己亥年十月上捄国阿波評松里□」(己亥年は西暦699年)と書かれた木簡が掘り出され「郡評論争」に決着が付けられたとともに、

『日本書紀』のこの部分は編纂に際し書き替えられていることが明確となったとされている。

詔が実践できていない矛盾や事実から、

これらを書紀の編纂者らによる潤色とする意見もあるが、

乙巳の変を機序とする大化の改新は後世の律令制に至る端緒であったことは間違いなく、

また大化年間だけにとどまらず以降の律令制完成までの一連の諸改革をいうとする解釈が近年は強い。

なお、

編年については日本書紀以外の史料による多面的な検討が必要となっている。

郡評論争

郡評論争(郡評論争)

日本古代史学上の論争である。

井上光貞が昭和26年(西暦1951年)に発表した説によって論争が始まった。

飛鳥時代は行政区画の名称として、

「

郡」を用いていたのか「

評」を用いていたのかについての論争である。

『

日本書紀』によると、

「

大化の改新」の詔で「地方支配のために郡を置く」と書いてある。

『改新詔(大化の改新の詔)』は大化2年(

西暦646年)1月1日に宣布された。

つまり、この日以降は(たとえそれまで「評」を用いていたとしても)「郡」を使用したはずである。

ところが、

飛鳥時代の(『改新詔』宣布以降の)石碑や遺品には「評」は出てくるが、

「郡」が一つも出てこない。

この事実を踏まえて次のような説が出てきた。

- 評制は飛鳥浄御原令施行の689年(持統3年)以前の制であり、改新の詔は浄御原令を転載したとする説

- 改新の詔で郡制を制定したが実際は浄御原令まで旧来の国造制と暫定的な評制が併行したとする説

- 大宝令施行まで評制が行われたとする説

昭和42年(1967年)に

藤原宮跡から「己亥年上捄国阿波評□」と書かれた木簡が出土した。

「己亥年」とは文武天皇3年(699年)に当たり、『大宝令』施行の直前にも「阿波評」のように「評」が使われていたことが証明され15年以上続いた「郡評論争」は終結した。

これにより『日本書紀』改新の詔の「郡」という表記は『大宝令』に基づいた潤色であり、

本来は「評」だったこと、

『大宝令』施行に伴って「評」が「郡」に改められたことが判明し、

『日本書紀』の信憑性は格段に低くなった。

【注釈】

郡(ぐん)と評(ひょう/こおり)

「郡」も「評」も行政区画の名称である。

現在の住居表示でも「xx県yy

郡」のように太字の部分に「郡」が使われている。

飛鳥時代にはこの「郡」という区画名称を使い始める前には「評」という名称が使用されていた。

これは遺跡から発掘された木簡や石碑などで確認されている。

【質問】

改新の詔の「己亥年十月上捄国阿波評松里□」の意味を教えてください。

wikiにこの続きとして「これの発掘により、郡評論争に決着がついた」あります。

題の木簡の意味、またそれにより郡評論争がいかになったのかを教えてほしいです。

【回答】

地名です。

詔ではなく、税の一つである「調」の記録です。

「699年10月に上挟国(現千葉県)阿波評(安房地方)の松里…」

日本書紀によると、

改新の詔で「地方支配のために郡を置く」と述べています。

ところが、飛鳥時代の石碑や遺品には「郡」が一つも出てきません。

代わりに「評」なら出てきます。

そこで、

「飛鳥時代の地方組織は、郡ではなく評だろう」

「郡は701年に定めた

大宝律令で採用されたんだろう」

極端に言うと「日本書紀は嘘を書いてる」という説がありました。

この木簡は、昭和42年に

藤原京跡で発掘されました。

律令発布のわずか2年前まで「評」が都で書かれていたとあって

「そりゃ評を廃止して郡に改めるには時間がかかるよ」

という郡支持派の言い訳は通じなくなったのです。

出典:Yahoo知恵袋

【質問】

郡評論争について具体的に教えてください。

【回答】

『日本書紀』には、

646年(大化2)の改新詔によって郡が地方行政区画として定められたとあります。

しかし、

金石文、系図などの古代史料には、この時期の地方行政区画として評がみえ、

このことをめぐっていわゆる郡評論争がおこりました。

郡評論争は、

律令制の地方行政組織がどのように形成されたかにとどまらず、

律令制度の出発点とされてきた「大化改新詔」の信頼性、

さらにはこの時期の地方行政区画をすべて郡とする『日本書紀』の史料としての性格の問題をも提起した点で、

戦後の日本古代史の論争のなかでももっとも重要なものの一つでした。

論争では、

郡評併用説、飛鳥浄御原令施行(689)によって評から郡へ移行したとする説、

大宝令施行(701)によるとする説が唱えられましたが、

近年

藤原宮址から「己亥年十月上挟国阿波評松里」をはじめとする国評里を表記した木簡が多数出土し、

己亥年は699年で大宝令施行直前であることから、

7世紀後半の地方行政区画は評であって、

大宝令施行によって郡に移行したと考えられています。

出典:Yahoo知恵袋

【質問】

日本史 の早稲田の過去問の問題です

改新の詔についての問題です

改新の詔のなかで用いられていない語句をすべてえらべ という問題で

答えに 評 とありました

しかし評は

大宝律令以前に使われてたもので用いられてると思ったのですが、

なぜこの場合用いられていないに評が入ってるのでしょうか?

【回答】

これは、日本の歴史の研究がどのように発展していったのかということ、

つまり研究史を理解していれば解ける問題です。

戦後間もない時期の日本史研究を大きく揺るがした「郡評論争」という大論争を経た問題です。

まず結論から言うと、

今では実際に使用されていた表記は「評」だとわかっていますが、

過去問の通り、

『日本書紀』のいわゆる改新の詔には「評」という言葉は一切使われていません。

全て「郡」と書かれています。

ですから、

昔の研究では大化改新で「評」ではなく「郡」という行政単位が置かれた、

と考えられていました。

ところがその一方で、『

続日本紀』(しょくにほんぎ。『日本書紀』の続きから平安初期の桓武天皇の時代までを扱った歴史書)などの中の『大宝令』施行(大宝元年、701)以前の記述には、

「郡」ではなく「評」という表記が使われていました。

『大宝令』自体にも「評」という記述はなく、

「郡」という文字が使われています。

もし『

続日本紀』などの「評」という表記が正しいのであれば、

大化改新で「郡」が置かれたと書く『日本書紀』改新の詔の記述には虚偽や誇張が含まれているということになります。

これは改新の詔だけの問題ではなく、ひいては『日本書紀』全体の問題にも波及します。

当時は、戦前の

津田左右吉の研究のように、

『日本書紀』には編纂時の潤色が多分に含まれているという主張もありましたが、

一般的には国の公式歴史書である以上、

ある程度の潤色はあるだろうが、

神話時代や古い時期の記事はともかく、

大化改新以後など、

より新しい時代の記事は概ね信頼できるだろう、

というのが通説でした(

津田左右吉は早稲田大学教授でしたが、戦前の軍国体制下の日本で『日本書紀』の信憑性に疑問を呈したことから、不敬罪に問われ、教授職を辞めさせられ裁判にかけられています)。

終戦後この状況に一石を投じたのが、

当時東大助教授だった

井上光貞(井上馨・桂太郎の孫。のち東大教授)の、

昭和26年(1951)の東京大学史学会という学会での「大化改新詔の信憑性」と題した研究報告でした。

井上光貞は『日本書紀』改新の詔の「郡」という表記は編纂者による潤色であり、

従って『日本書紀』には潤色が多分に含まれており、

改新の詔に限らず『日本書紀』の記述を従来のように信頼することはできないと主張したわけです。

この時、司会を務めた東大教授

坂本太郎との間で白熱した議論が繰り広げられ、

更に

坂本太郎は翌年「大化改新詔の信憑性の問題について」と題した論文を発表し、

以後両者を中心に多くの古代史研究者も巻き込んだ、

15年以上にも亘る大論争へと発展しました。

これに決着をつけたのが、前の方の仰る木簡です。

昭和42年(1967)に

藤原宮跡から次のような木簡が出土しました。

表「己亥年」

裏「上捄国阿波評」

「己亥年」とは文武天皇3年(699)に当たり、『大宝令』施行の直前の時期の木簡であることがわかります。

「上捄国」とは「上総国」のことであり、

「阿波評」とは後の「安房国安房郡」のことです。

安房国は当初上総国の一部でしたが、養老2年(718)に安房国として独立しました。

このように、『日本書紀』や『

続日本紀』など後世の歴史書ではなく、

まさにその表記が使われていた当時の現場のものが出てきたわけです。

そしてそこには「評」という文字が使われていました。

これによって『日本書紀』改新の詔の「郡」という表記は『大宝令』に基づいた潤色であり、

本来は「評」だったこと、

『大宝令』施行に伴って「評」が「郡」に改められたことが判明し、

従って『日本書紀』の信憑性は格段に低くなったわけです。

更には大化改新はそもそも存在しなかったのではないかという説まで出てきました。

ところが今度は、

改新の詔に出てくる「五十戸」という行政単位(『飛鳥浄御原令』の施行ごろに「里(り)」と改称されたとされる)を書いた木簡が幾つも出てきました。

従って『日本書紀』改新の詔の「郡」という表記は嘘だが、「五十戸」という表記は本当である、

ということが明らかとなりました。

つまり大化改新はあるにはあったが、その実態はよく分からない、

という中途半端な状況になったわけです。

そして『日本書紀』には嘘と本当が激しく入り混じっていて、

どこまでが本当でどこからが嘘かを判断するのが非常に難しい状態になりました。

こうして郡評論争は事実上決着がつきましたが、

この問題は古代史研究だけでなく、

日本史全体の学界に大きな影響を及ぼしました。

それまでは「史料批判」という、

史料そのものの信憑性を調べるということはあまり一般的ではなかったからです。

古代史に限らず、日本史研究者たちの多くにとって、

史料に書かれていることは、一部潤色はあったかもしれないが、

概ね信頼できるだろうというのが一般的なスタンスでした。

それが、日本古代史の基本中の基本史料である『日本書紀』の信憑性が格段に低下したことで、

どんなに権威のある史料であっても、

まるで信頼できない場合もあるということを思い知らされたわけです。

というわけで、長くなりましたが、大化改新で置かれたのは実際には「評」だったが、

『日本書紀』の記事には「評」という表記は一切使われず、

『日本書紀』編纂当時の『大宝令』に基づいて「評」を全て「郡」に書き改めた、

というのがその過去問理解の鍵です。

早稲田を受けるような学生さんであれば、

郡評論争くらいは知っておいてほしい、

という問題でしょうか。

長くなってすみません。。。分かりにくかったですかね・・・(´・ω・`)

諸説

- 軽皇子首謀者説

-

遠山美都男は中臣鎌足・中大兄皇子はクーデターグループの一部にすぎず、

軽皇子が変の首謀者だと推測している。

変後の孝徳政権の中枢をしめた蘇我石川麻呂と阿倍内麻呂が、

軽皇子の本拠地であった難波周辺に勢力基盤を持つか何らかの縁があったこと、

また変後に難波に遷都(難波長柄豊崎宮)したことなどを理由としている。

- 半島諸国モデル説

-

蘇我入鹿が山背大兄王を滅ぼし権力集中を図ったのは、

高句麗における淵蓋蘇文のクーデターを意識しており、

乙巳の変は新羅における金庾信(『三国史記』によれば、黄帝の子の少昊金天氏の子孫])らによる毗曇の内乱鎮圧後の王族中心体制の元での女王推戴と類似していたが故に諸臣に受け入れられやすかったとする吉田孝の見解がある。

更に同時期に百済でも太子の地位を巡る内乱があり、

その結果排除された王子・豊璋が倭国への人質とされ、

百済の後継者候補が人質名目で放逐されて倭国の宮廷に現れた衝撃が倭国の国内政治にも影響を与えたとする鈴木靖民の見解もある。

- 反動クーデター説

-

西暦2005年から始まった発掘の結果、

飛鳥甘樫丘で蘇我入鹿の邸宅が、

「谷の宮門(はざまのみかど)」の谷の宮門で兵舎と武器庫の存在が確認された。

また蘇我蝦夷の邸宅の位置や蘇我氏が建立した飛鳥寺の位置から、

蘇我氏は飛鳥板蓋宮を取り囲むように防衛施設を置き外敵から都を守ろうとしたのではないかという説が出されている。

西暦618年に成立した唐が朝鮮半島に影響力を及ぼし、

倭国も唐の脅威にさらされているという危機感を蘇我氏は持っていた。

そのため従来の百済一辺倒の外交を改め各国と協調外交を考えていた。

それに対し、

従来の「百済重視」の外交路線をとる中臣鎌足や中大兄皇子ら保守派が「開明派」の蘇我氏を倒したと言うものである。

蘇我氏打倒後に保守派は百済重視の外交を推し進め、

白村江の戦いでそれが破綻する。

いわゆる「大化の改新」はその後に行われたと考えられる。

- 皇極王権否定説

-

乙巳の変はこれまでの大王(天皇)の終身性を否定し、

皇極天皇による譲位を引き起こした。

その意義について佐藤長門は乙巳の変は蘇我氏のみならず、

蘇我氏にそれだけの権力を与えてきた皇極天皇の王権そのものに対する異議申し立てであり、

実質上の「王殺し」に匹敵するものであったとする。

ただし、

首謀者の中大兄皇子は皇極天皇の実子であり実際には大臣の蘇我氏を討つことで異議申し立てを行い、

皇極天皇は殺害される代わりに強制的に退位を選ばざるを得ない状況に追い込まれた。

ところが、

次代の孝徳天皇(軽皇子)の皇太子となった中大兄皇子は最終的には天皇と決別してしまった。

孝徳天皇の王権を否定したことで後継者としての正統性を喪失した中大兄皇子は、

自己の皇位継承者としての正統性を確保する必要に迫られて乙巳の変において否定した筈の皇極天皇の重祚(斉明天皇)に踏み切った。

だが、

排除した筈の大王(天皇)の復帰には内外から激しい反発を受け、

重祚した天皇による失政もあり、

重祚を進めた中大兄皇子の威信も傷つけられた。

斉明天皇の崩御後に群臣の支持を得られなかった中大兄皇子は百済救援を優先させるとともに群臣の信頼を回復させるための時間が必要であったため、

自身の即位を遅らせたというのである。

比肩(ひけん)

同等の、匹敵する、相当するなどの意味のある熟語。