海が安定して存在できるようなった38億年前頃、

ついに生命が海の中で誕生した。

地球で初めての生物は、 現在の深海底で熱水を吹き出す「熱水噴出孔」のような場所で誕生したのではないかと考えられている。

その姿は1つの細胞しか持たない単純な微生物であった。

魚類のように多くの細胞を持つ生物が誕生するのは、 それよりも10億年以上後のことである。 時を経て5億4000万年前「カンブリア紀」になると、 生物は海の中で目覚ましい進化をとげ、 現在いる動物の体の基本的な構造を持つ動物も誕生した。

爆発的にさまざまな種が生まれ進化したことから、「カンブリア紀の生命大爆発(カンブリア爆発)」と呼ばれている。

多様化した三葉虫やアンモナイトなどの生物は、 その後も進化し続け、 海の中で大繁栄した。

しかし、この時点で生物はまだ海の中にしかいない。 生命の誕生時期

地球で初めての生物は、 現在の深海底で熱水を吹き出す「熱水噴出孔」のような場所で誕生したのではないかと考えられている。

その姿は1つの細胞しか持たない単純な微生物であった。

魚類のように多くの細胞を持つ生物が誕生するのは、 それよりも10億年以上後のことである。 時を経て5億4000万年前「カンブリア紀」になると、 生物は海の中で目覚ましい進化をとげ、 現在いる動物の体の基本的な構造を持つ動物も誕生した。

爆発的にさまざまな種が生まれ進化したことから、「カンブリア紀の生命大爆発(カンブリア爆発)」と呼ばれている。

多様化した三葉虫やアンモナイトなどの生物は、 その後も進化し続け、 海の中で大繁栄した。

しかし、この時点で生物はまだ海の中にしかいない。 生命の誕生時期

シアノバクテリアの登場

35億年前の地層からシアノバクテリア(cyanobacteria)に似た化石が発見されている。

進化遺伝学的な研究により、

光合成能力をもつシアノバクテリアが、

他の細菌と共生的に合体することによって真核生物が生じ、

シアノバクテリアは葉緑体となったと考えられている。

藍色細菌ともいう。

かつては藍藻(らんそう)と呼ばれていたが、 近年の研究により、 細菌類と同じ原核生物であることが明らかになった。 クロロフィルa、β(ベータ)‐カロテン、フィコビリンなどの色素を含み、 酸素発生型光合成(oxygenic photosynthesis)を行う。

湿地や水たまり、 あるいは水槽の縁などに発生して、 緑色のねばねばした膜状になる。

酸素発生型光合成の結果産出され海中に放出された酸素はすべて、 地球が形成された材料である隕石に含まれていた、 海中の鉄イオンと結合して酸化鉄となり、 鉄鉱石として海底に蓄積され続けていった。

しかし、 次々と酸素が放出されるに従い、 海中の鉄イオンはやがてすべて使い切られて、 とうとう約20億年前になって、 海中で飽和状態に達した酸素が大気中に放出され始めた。 その結果、 それまでの酸素を含まない嫌気的な大気に酸素を供給することとなり、 徐々に現在に近い酸素を豊富に含む好気的大気に変えていったと考えられている。

シアノバクテリアは、 進化の過程で、 形態的にも代謝的にもきわめて多彩な能力を有する原核生物の大きな一グループを形成するようになった。

また、 真核細胞の祖先との内部共生によって真核細胞に取り込まれ、 植物の葉緑体の祖先となったと考えられており、 原核生物から植物に至る光合成の進化を考える上で、非常に重要な生物である。 形態的に、 大まかには単細胞性と糸状性に分けられ、 糸状性の種には細胞分化の能力を有するものがある。

また、 窒素固定を行う能力を有する種と有さない種、 完全暗所でもグルコースなどを使って従属栄養的に生育できる能力がある種と光合成的な生育しかできない種など、 代謝能力は多様である。

藍色細菌ともいう。

かつては藍藻(らんそう)と呼ばれていたが、 近年の研究により、 細菌類と同じ原核生物であることが明らかになった。 クロロフィルa、β(ベータ)‐カロテン、フィコビリンなどの色素を含み、 酸素発生型光合成(oxygenic photosynthesis)を行う。

湿地や水たまり、 あるいは水槽の縁などに発生して、 緑色のねばねばした膜状になる。

酸素発生型光合成の結果産出され海中に放出された酸素はすべて、 地球が形成された材料である隕石に含まれていた、 海中の鉄イオンと結合して酸化鉄となり、 鉄鉱石として海底に蓄積され続けていった。

しかし、 次々と酸素が放出されるに従い、 海中の鉄イオンはやがてすべて使い切られて、 とうとう約20億年前になって、 海中で飽和状態に達した酸素が大気中に放出され始めた。 その結果、 それまでの酸素を含まない嫌気的な大気に酸素を供給することとなり、 徐々に現在に近い酸素を豊富に含む好気的大気に変えていったと考えられている。

シアノバクテリアは、 進化の過程で、 形態的にも代謝的にもきわめて多彩な能力を有する原核生物の大きな一グループを形成するようになった。

また、 真核細胞の祖先との内部共生によって真核細胞に取り込まれ、 植物の葉緑体の祖先となったと考えられており、 原核生物から植物に至る光合成の進化を考える上で、非常に重要な生物である。 形態的に、 大まかには単細胞性と糸状性に分けられ、 糸状性の種には細胞分化の能力を有するものがある。

また、 窒素固定を行う能力を有する種と有さない種、 完全暗所でもグルコースなどを使って従属栄養的に生育できる能力がある種と光合成的な生育しかできない種など、 代謝能力は多様である。

真核生物の誕生

- 真核生物とは

-

生物は、

真核生物(しんかくせいぶつ、ラテン語: Eukaryota、英: Eukaryote)と、

原核生物に分けられる。

真核生物は動物、植物、カビや原生動物などであり、 DNAが核膜に包まれている高等微生物をいう。

原核生物には大腸菌や枯草菌、乳酸菌などの真正細菌と古細菌が含まれる。

原核生物が1マイクロメートル(1mmの千分の一)程度の小型の細胞で細胞内に膜系を持たないのに対して、 真核生物は10~100マイクロメートルの大型の細胞で細胞小器官(ミトコンドリア、葉緑体)や膜系(小胞体、ゴルジ体等)を持っている。 好気性細菌が真核生物の細胞内に共生してミトコンドアとなり、 シアノバクテリアの場合は葉緑体となった。

これは「真核細胞の細胞共生説」とよばれ、マーグリスが本にまとめてから広く支持されている。

また、ミトコンドリアが共生することになった細胞は古細菌の祖先であることもまず間違いがない。

しかし、どのような古細菌がどのような過程で細胞内共生に至ったかという点に関して多くの説があり、まだよく分かっていない。

同様に、膜系や細胞骨格、ステロイド合成系など真核生物特有の成分の起源もよく分かっていない。

- 真核生物の発見

- 化学化石の証拠としてはオーストラリアのピルバラで、 27億年前の頁岩からステラン(ステロイド類)が検出されており、 これは真核生物の細胞膜に特有の成分であることから、 真核生物の誕生はそこまで遡る可能性も考えられる。

古細菌の発見

真核生物でも細菌(真正細菌)でもない第3の生物群のこと。

西暦1977年にイリノイ大学の研究者カール・ウーズが発見提唱した。 大きさ1マイクロメートル(1mmの千分の一)程度の大きさの球形、 棒状あるいは不定形の単細胞生物で、 細胞の形や大きさでは真正細菌(単に細菌とよばれる場合も多いがここでは古細菌とはっきり区別するために真正細菌とよぶ)との区別はつかない。 核を持たない原核生物であるにも関わらず、 生化学的性質を調べると真正細菌よりも真核生物に近い性質を持っている。 古細菌の非常に大きな特徴は、 細胞を包む細胞膜がエーテル脂質という特殊な脂質でできている事である。

古細菌には、 好熱性古細菌(温泉や海底熱水地帯にすむ)高度好塩菌(塩田や高濃度の塩湖にすむ)とメタン菌(腐った沼地やどぶ川、動物の腸にすむ)が含まれている。 古細菌の定義は16SrRNA遺伝子の塩基配列の特徴によってされている。

古細菌は全生物の共通の祖先から真正細菌と別れた後、 真核生物と別れた。

従って、 古細菌の研究から全生物の共通の祖先や真核生物の起源が明らかとなる。

西暦1977年にイリノイ大学の研究者カール・ウーズが発見提唱した。 大きさ1マイクロメートル(1mmの千分の一)程度の大きさの球形、 棒状あるいは不定形の単細胞生物で、 細胞の形や大きさでは真正細菌(単に細菌とよばれる場合も多いがここでは古細菌とはっきり区別するために真正細菌とよぶ)との区別はつかない。 核を持たない原核生物であるにも関わらず、 生化学的性質を調べると真正細菌よりも真核生物に近い性質を持っている。 古細菌の非常に大きな特徴は、 細胞を包む細胞膜がエーテル脂質という特殊な脂質でできている事である。

古細菌には、 好熱性古細菌(温泉や海底熱水地帯にすむ)高度好塩菌(塩田や高濃度の塩湖にすむ)とメタン菌(腐った沼地やどぶ川、動物の腸にすむ)が含まれている。 古細菌の定義は16SrRNA遺伝子の塩基配列の特徴によってされている。

古細菌は全生物の共通の祖先から真正細菌と別れた後、 真核生物と別れた。

従って、 古細菌の研究から全生物の共通の祖先や真核生物の起源が明らかとなる。

3ドメイン説

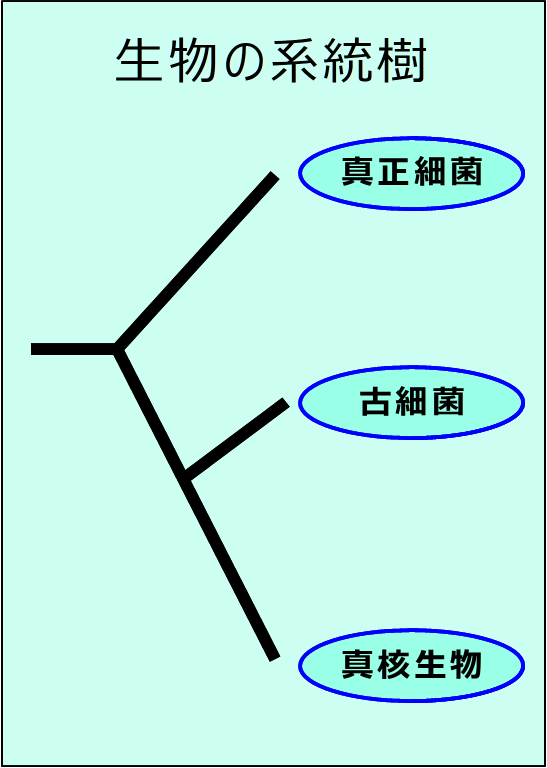

塩基配列のデータから系統樹を描くには、

西暦1986年にカール・ウーズによって示された3超界(3ドメイン)分類がある。(左図)

この図では、各枝の先端に、現在存在している生物がいる。

生物同士の近縁関係は、

1つの生物の枝から分岐点までたどって別の生物の枝に移動して先端までたどって、

全部の長さを合計したものによって示されている。

そういう意味で、

定量的に描かれたはじめての系統樹である。

実は、この図は最初の報告ではなく、さらに研究が進んでからの結果をまとめたものだが、

3つのドメインに分けるという基本は、最初の報告と違いはない。

ドメインとは生物の最上位の分類であり、

真正細菌、

古細菌、

真核生物の3つのドメインからなっており、

地球上の生物はすべてこの3つのドメインのいずれかに属することになる。

この系統樹の根に相当するものが共通祖先ということになる。

地球上のすべての生物が遺伝子DNAという共通の物質を継承していて、

生物間で一定の関係をもって定量的な違いが存在することを示したことである。

塩基配列のデータから系統樹を描くには、

西暦1986年にカール・ウーズによって示された3超界(3ドメイン)分類がある。(左図)

この図では、各枝の先端に、現在存在している生物がいる。

生物同士の近縁関係は、

1つの生物の枝から分岐点までたどって別の生物の枝に移動して先端までたどって、

全部の長さを合計したものによって示されている。

そういう意味で、

定量的に描かれたはじめての系統樹である。

実は、この図は最初の報告ではなく、さらに研究が進んでからの結果をまとめたものだが、

3つのドメインに分けるという基本は、最初の報告と違いはない。

ドメインとは生物の最上位の分類であり、

真正細菌、

古細菌、

真核生物の3つのドメインからなっており、

地球上の生物はすべてこの3つのドメインのいずれかに属することになる。

この系統樹の根に相当するものが共通祖先ということになる。

地球上のすべての生物が遺伝子DNAという共通の物質を継承していて、

生物間で一定の関係をもって定量的な違いが存在することを示したことである。「すべての生き物が共通の先祖から進化し」、 「多様化したものである」という仮定が具体的に支持あるいは保証されたことは重要である。

- 古細菌というドメイン

-

古細菌は、

地球上で最初に誕生したバクテリアの性質を残しているものと考えられる。

深海だけでなく、 温泉とか、 地下深くとか、 無酸素である上に、 とんでもなく超高温、超高圧、高塩濃度、高い酸性など、 極限的環境で生息するものが多いのも特徴である。

嫌気的細菌に属すが、 酸素が要らないのではなく、 酸素があると有害である(嫌気的)という意味では、 原始の地球環境にいた生き物としてもっともらしいものである。

細菌のグループのなかでもマイナー中のマイナーに思われていた古細菌は生物界全体のなかで、 本来の生き物ではない「その他」的な扱いを受けてきたが、 真核生物と対等に、 3ドメインの一角を占めている。 - 古細菌を細菌といっては紛らわしい

-

古細菌は核をもたない原核生物で、

細胞壁をもち、

顕微鏡でなければ見えないなど、

通常のバクテリア(細菌)とよく似ている。

しかし、古細菌は細菌の仲間ということではない。

「古細菌」というのは誤解を招く誤った命名でもある。

真正細菌と古細菌は非常に異なる生き物で、 両者の違いは大腸菌(真正細菌)とヒト(真核生物)の違いほど大きい。

3ドメインに分けらているとはそういうことを意味している。

多細胞生物の誕生

多細胞生物とは、複数の細胞で体が構成されている生物のこと。

動物、植物、菌類に分かれており、それぞれ独立して多細胞化したと考えられる。

一つの細胞のみで体が構成されている生物は単細胞生物と呼ばれる。 真核生物が誕生したのはおよそ20億年前、多細胞生物が誕生したのは10億年ほど前と考えられている。

最近はこの起源が15億年前にさかのぼるのではという報告もある。 多細胞生物を細かく見れば、 原核生物にも簡単な多細胞構造を持つものがあり、 真核の単細胞生物が多い原生生物界にも、 ある程度発達した多細胞体制を持つものが含まれる。

最小の多細胞生物は、 最も少ない細胞数(4個)で構成されている、 シアワセモ(Tetrabaena socialis)である。 原生生物(単細胞の真核生物)は細胞分裂がそのまま固体の増加につながっている。

多細胞生物の大半は有性生殖で繁殖する。

多細胞生物は、繁殖速度に関しては原生生物に劣っており、 種の維持・繁栄という観点からは不利であると考えられる。

しかし、 多細胞生物は細胞を専門化させ、 複雑な機能を獲得することにより生存を有利にする戦略をとってきたと考えられる。

実際に地球上では数はともかく、多細胞生物が進化の頂点に君臨している。 原生生物から多細胞生物である動物、植物、菌類への進化はそれぞれが独立していたと考えられている。

そして、 少なくとも植物に関しては複数回の多細胞化への試行があったことも確認されている。

単細胞生物が多細胞生物に進化するためには、 細胞同士の接着や周囲の細胞との協調が必要である。

このような機能を獲得するためおよそ10億年という時間がかかったと考えられている。 最初の動物(多細胞動物)はカイメンであると考えられている。

カイメンは複数種類の細胞から構成されており、 その中に襟細胞がある。

襟細胞は一層にならんで袋状の襟細胞室を作る。 襟細胞室はカイメンの体中に張り巡らされた水管(水の通り道)の壁とつながっている。

襟細胞室の中には1本の鞭毛(べんもう)が付属しており、 この鞭毛が動くことで水流を起こし、 その流れに乗ってくる栄養粒子を襟細胞が取り込む。

襟細胞は他の細胞に栄養素を渡しているので原始的な消化器官の役割を担っている。

動物、植物、菌類に分かれており、それぞれ独立して多細胞化したと考えられる。

一つの細胞のみで体が構成されている生物は単細胞生物と呼ばれる。 真核生物が誕生したのはおよそ20億年前、多細胞生物が誕生したのは10億年ほど前と考えられている。

最近はこの起源が15億年前にさかのぼるのではという報告もある。 多細胞生物を細かく見れば、 原核生物にも簡単な多細胞構造を持つものがあり、 真核の単細胞生物が多い原生生物界にも、 ある程度発達した多細胞体制を持つものが含まれる。

最小の多細胞生物は、 最も少ない細胞数(4個)で構成されている、 シアワセモ(Tetrabaena socialis)である。 原生生物(単細胞の真核生物)は細胞分裂がそのまま固体の増加につながっている。

多細胞生物の大半は有性生殖で繁殖する。

多細胞生物は、繁殖速度に関しては原生生物に劣っており、 種の維持・繁栄という観点からは不利であると考えられる。

しかし、 多細胞生物は細胞を専門化させ、 複雑な機能を獲得することにより生存を有利にする戦略をとってきたと考えられる。

実際に地球上では数はともかく、多細胞生物が進化の頂点に君臨している。 原生生物から多細胞生物である動物、植物、菌類への進化はそれぞれが独立していたと考えられている。

そして、 少なくとも植物に関しては複数回の多細胞化への試行があったことも確認されている。

単細胞生物が多細胞生物に進化するためには、 細胞同士の接着や周囲の細胞との協調が必要である。

このような機能を獲得するためおよそ10億年という時間がかかったと考えられている。 最初の動物(多細胞動物)はカイメンであると考えられている。

カイメンは複数種類の細胞から構成されており、 その中に襟細胞がある。

襟細胞は一層にならんで袋状の襟細胞室を作る。 襟細胞室はカイメンの体中に張り巡らされた水管(水の通り道)の壁とつながっている。

襟細胞室の中には1本の鞭毛(べんもう)が付属しており、 この鞭毛が動くことで水流を起こし、 その流れに乗ってくる栄養粒子を襟細胞が取り込む。

襟細胞は他の細胞に栄養素を渡しているので原始的な消化器官の役割を担っている。

エディアカラ生物群

エディアカラ生物群(Ediacara fauna)は、

オーストラリア南部フリンダー山脈のトレンズ湖北岸にあるエディアカラと呼ばれる小さな丘から産出された化石群のこと。

クラゲやウミエラの仲間、鉢虫(はちむし)類などの腔腸動物を主とし、 ゴカイの仲間の環形動物をはじめとする無脊椎(せきつい)動物の多くの印象化石(形態の印象だけが型となって残された化石)を含む。 西暦1946年に、 オーストラリアの地質学者レッグ・スプリッグにより発見された。

肉眼的に確認できる生物化石が多量に出るものとしてはもっとも古い時代のものであり、 先カンブリア時代の生物相を示すものとして数少ないものである。

エディアカラ生物群は「エディアカラ動物群」、 「エディアカラ化石群」とも呼ばれる。 エディアカラ生物群は、 約6億3500万年前 - 約5億4100万年前の「先カンブリア時代」最後の「紀」である「新原生代」.「エディアカラン」の生物の化石と推定されている。

同様の化石はカナダのニューファンドランド島やロシアの白海沿岸などでも発見されている。

多くの動物とされる生物化石が出るが、 いずれも殻や骨格がなく、柔組織だけで出来ている。

クラゲやウミエラの仲間、鉢虫(はちむし)類などの腔腸動物を主とし、 ゴカイの仲間の環形動物をはじめとする無脊椎(せきつい)動物の多くの印象化石(形態の印象だけが型となって残された化石)を含む。 西暦1946年に、 オーストラリアの地質学者レッグ・スプリッグにより発見された。

肉眼的に確認できる生物化石が多量に出るものとしてはもっとも古い時代のものであり、 先カンブリア時代の生物相を示すものとして数少ないものである。

エディアカラ生物群は「エディアカラ動物群」、 「エディアカラ化石群」とも呼ばれる。 エディアカラ生物群は、 約6億3500万年前 - 約5億4100万年前の「先カンブリア時代」最後の「紀」である「新原生代」.「エディアカラン」の生物の化石と推定されている。

同様の化石はカナダのニューファンドランド島やロシアの白海沿岸などでも発見されている。

多くの動物とされる生物化石が出るが、 いずれも殻や骨格がなく、柔組織だけで出来ている。

本来、

硬い骨格をもたない生物は、

化石として保存されることが稀であるが、

エディアカラ生物群ではこのような生物が数多く見られる。

これは泥流などによって、 海底に生息していた生物が一瞬にして土砂中に封じ込められたためと考えられている。

また、 柔らかなマット状になった微生物の集合体の上を大きな生物が移動した痕跡らしきものも確認されている。 この生物群には、 クラゲ状の「ネミアナ」、 楕円形をしたパンケーキ状の「ディッキンソニア」をはじめ、 直径数十cmにもおよぶ多種多様な軟体性の生物が見られ、 地球最古の多細胞生物ではないかと考えられている。 多様なものが見られるが、 一つの特徴はそれらがかなり大きいことで、 カンブリア紀の化石群であるバージェス動物群 / バージェス頁岩動物群や澄江動物群の構成種の多くが数cm程度であるのに比べて、 全体に大きい。

また、 そのいずれもがごく薄い体をしていたらしい。 上記のように、 この生物群の発見はレッグ・スプリッグによるが、 それまで全く知られなかったわけではない。 この地域にはアデレード累層群といわれる先カンブリア時代からカンブリア紀にわたる地層があり、 アデレード大学を中心とする研究が行われていた。

西暦1922年には同大学のエッジウォース・デービッドがこれに類する化石を発見した。

彼は同大学のティラードと共同で調査を行い、 さらに多くの化石を発見した。

しかし彼らはそれらをカンブリア紀のものと判断していた。

これらの発見は、 当時同大学の学生であったレッグ・スプリッグの興味を呼び、 西暦1946年、 彼は友人とともにアデレードの北約300キロメートル付近、 エディアカラ丘陵(Ediacara Hill)へ化石採集に出かけ、 いくつかの化石(軟体動物とみられる生物の印象)を発見した。

このとき、 彼は自分の発見した化石の地層が、 古杯類(古生代の示準化石)の出る地層の下であると判断し、 それらの化石が先カンブリア時代後期のものであり、 「最古の化石」との信念を持った。 ただし当初は周囲や指導側の理解がなく、 彼の判断は認められなかったが、 彼の信念は変わらず、 卒業後も地質調査の仕事の傍らこの化石群の研究を続け、 西暦1947年に最初の論文を公表、 これを機にこの化石産出地は保護区に指定された。

西暦1959年にはこれを先カンブリア時代のものとする論文が国際誌で認められ、 広く注目を得ることとなった。 後に同時期の類似の化石は世界のあちこちで発見されるようになり、 現在では20カ所以上が知られている。

中にはアフリカのナミビアのように、 それ以前に発見されていたことが判明した例もある。 これらの生物が、 現在の生物の分類に対してどのような位置付けにあるのかは良く分かっていない。

最古の多細胞動物と考えられている。

発見者であるレッグ・スプリッグを含むオーストラリアの研究者は、 それらを現在見られる動物群の最も古い祖先と見なして分類した。 他方で進化の形成過程の中で途絶えてしまった側枝であり、 それ以降の生物とは全く関係が無いかもしれないという見方もある。

その極端な例では、 アドルフ・ザイラッハーは、 動物界や植物界などとは独立した「ヴェンド生物界」という分類階級をエディアカラ生物群に与えることを提唱した。

後にザイラッハー自身が「ヴェンド生物界」は取り下げた。 西暦2000年代後半にはエディアカラ生物群に属するいくつかの生物は、 従来カンブリア紀に入ってから突然出現したと考えられていた動物群の直接の祖先であるとされるようになってきている。

エディアカラ生物群は、 地球全体が氷に覆われていた時期(スノーボールアース)の直後に出現し、 その大部分がカンブリア紀の始まる前に絶滅した。 バージェス動物群 / バージェス頁岩動物群に見られるアノマロカリスやオパビニアなどの大型捕食動物の出現とともに、 カンブリア爆発の際には堅い外骨格をまとった動物が多く見られるようになった。

エディアカラ生物群は、 新たに出現した捕食動物に捕食圧を受け絶滅したとも言われている。

また環境の激変が起きた可能性への指摘もある。

これは泥流などによって、 海底に生息していた生物が一瞬にして土砂中に封じ込められたためと考えられている。

また、 柔らかなマット状になった微生物の集合体の上を大きな生物が移動した痕跡らしきものも確認されている。 この生物群には、 クラゲ状の「ネミアナ」、 楕円形をしたパンケーキ状の「ディッキンソニア」をはじめ、 直径数十cmにもおよぶ多種多様な軟体性の生物が見られ、 地球最古の多細胞生物ではないかと考えられている。 多様なものが見られるが、 一つの特徴はそれらがかなり大きいことで、 カンブリア紀の化石群であるバージェス動物群 / バージェス頁岩動物群や澄江動物群の構成種の多くが数cm程度であるのに比べて、 全体に大きい。

また、 そのいずれもがごく薄い体をしていたらしい。 上記のように、 この生物群の発見はレッグ・スプリッグによるが、 それまで全く知られなかったわけではない。 この地域にはアデレード累層群といわれる先カンブリア時代からカンブリア紀にわたる地層があり、 アデレード大学を中心とする研究が行われていた。

西暦1922年には同大学のエッジウォース・デービッドがこれに類する化石を発見した。

彼は同大学のティラードと共同で調査を行い、 さらに多くの化石を発見した。

しかし彼らはそれらをカンブリア紀のものと判断していた。

これらの発見は、 当時同大学の学生であったレッグ・スプリッグの興味を呼び、 西暦1946年、 彼は友人とともにアデレードの北約300キロメートル付近、 エディアカラ丘陵(Ediacara Hill)へ化石採集に出かけ、 いくつかの化石(軟体動物とみられる生物の印象)を発見した。

このとき、 彼は自分の発見した化石の地層が、 古杯類(古生代の示準化石)の出る地層の下であると判断し、 それらの化石が先カンブリア時代後期のものであり、 「最古の化石」との信念を持った。 ただし当初は周囲や指導側の理解がなく、 彼の判断は認められなかったが、 彼の信念は変わらず、 卒業後も地質調査の仕事の傍らこの化石群の研究を続け、 西暦1947年に最初の論文を公表、 これを機にこの化石産出地は保護区に指定された。

西暦1959年にはこれを先カンブリア時代のものとする論文が国際誌で認められ、 広く注目を得ることとなった。 後に同時期の類似の化石は世界のあちこちで発見されるようになり、 現在では20カ所以上が知られている。

中にはアフリカのナミビアのように、 それ以前に発見されていたことが判明した例もある。 これらの生物が、 現在の生物の分類に対してどのような位置付けにあるのかは良く分かっていない。

最古の多細胞動物と考えられている。

発見者であるレッグ・スプリッグを含むオーストラリアの研究者は、 それらを現在見られる動物群の最も古い祖先と見なして分類した。 他方で進化の形成過程の中で途絶えてしまった側枝であり、 それ以降の生物とは全く関係が無いかもしれないという見方もある。

その極端な例では、 アドルフ・ザイラッハーは、 動物界や植物界などとは独立した「ヴェンド生物界」という分類階級をエディアカラ生物群に与えることを提唱した。

後にザイラッハー自身が「ヴェンド生物界」は取り下げた。 西暦2000年代後半にはエディアカラ生物群に属するいくつかの生物は、 従来カンブリア紀に入ってから突然出現したと考えられていた動物群の直接の祖先であるとされるようになってきている。

エディアカラ生物群は、 地球全体が氷に覆われていた時期(スノーボールアース)の直後に出現し、 その大部分がカンブリア紀の始まる前に絶滅した。 バージェス動物群 / バージェス頁岩動物群に見られるアノマロカリスやオパビニアなどの大型捕食動物の出現とともに、 カンブリア爆発の際には堅い外骨格をまとった動物が多く見られるようになった。

エディアカラ生物群は、 新たに出現した捕食動物に捕食圧を受け絶滅したとも言われている。

また環境の激変が起きた可能性への指摘もある。

バージェス頁岩

バージェス頁岩 英語:Burgess Shale

バージェス頁岩とは、

約5億1,000万-5億500万年前(古生代カンブリア紀ウリューアン期)の海棲動物化石を多産するカナダの化石地層(fossil Lagerstatte)の通称。

層序学的には、

当時の海底崖(カテドラル層、Cathedral Formation)の沖合に堆積したスティーブン層(Stephen Formation)の層崖寄りの一部分にあたる。

よって「バージェス頁岩」は正式な層序ユニットの名称ではない。

西暦1909年、

ロッキー山系のカナダ側、

ブリティッシュコロンビア州にかかる地域の一角にあたるバージェス山付近にて、

米国の古生物学者チャールズ・ウォルコットによって発見された。

それまで発見されたことのなかった動物化石が軟体組織まで鮮明に保存された状態で大量に出土したことで有名であり、

そこから発見されたアノマロカリス、オパビニア、ハルキゲニア、マーレラなどの動物群は「バージェス動物群」もしくは「バージェス頁岩動物群」と称され、

現在も発掘・研究が続けられる。

極めて古い時代の動物化石が集中して発見される数少ない場所として当初から注目を集めていたが、

発見された当時は、

節足動物と思われたかなり奇妙な化石小動物が既存の分類体系に適合しないため、

それをどのように説明するかで広汎な議論を呼んだ。

西暦1989年、

古生物学者スティーヴン・ジェイ・グールドの『ワンダフルライフ - バージェス頁岩と生物進化の物語』によって広く一般にも知られることとなった。

発見者名にちなんで呼ばれるウォルコット採石場は、

バージェス頁岩(スティーブン層)化石の模式地である。

バージェス動物群 / バージェス頁岩動物群

バージェス動物群 英語:Burgess fauna /

バージェス頁岩動物群 英語:Burgess Shale fauna

バージェス動物群、

またはバージェス頁岩動物群は、

約5億500万年前の古生代カンブリア紀ウリューアン期に生息し、

カナダのブリティッシュコロンビア州にあるバージェス頁岩(Burgess Shale)の中から化石として発見された動物群である。

西暦1909年にアメリカのチャールズ・ドゥーリトル・ウォルコットにより発見された。 産出する三葉虫によって、 古生代カンブリア紀中期のものであることがわかるが、 この層の化石は軟体部や付属肢の細部までが保存されている。

当時の藻礁の急斜面下でおこった懸濁流の堆積物で、 海底地すべりによって運ばれた動物が、 無酸素の状況下で急速に埋積し腐敗を免れたものと思われる。 この地層からは、 海綿動物から原索動物まで多岐にわたる化石動物が発見され、 100を超す属、 150近い種が記録されている。 そのうち三葉虫の22属がもっとも多いが、 それと同じ22属の所属不明の節足動物がみつかっている。 奇妙な形態のものが多く、 現生にその類縁がみつからない。

さらに現在の動物界にはまったく近似したものがなく、 分類上の位置さえ決められないものが17属ある。 このような特異な化石動物相は、 動物界に爆発的な分化がおこった際に出現したが、 結局子孫を残せないで消滅してしまったものと考えられ、 進化の研究に貴重な化石群といわれる。 その後これに類似した動物群がバージェス頁岩以外にも中国などで発見されるようになった。

西暦1909年にアメリカのチャールズ・ドゥーリトル・ウォルコットにより発見された。 産出する三葉虫によって、 古生代カンブリア紀中期のものであることがわかるが、 この層の化石は軟体部や付属肢の細部までが保存されている。

当時の藻礁の急斜面下でおこった懸濁流の堆積物で、 海底地すべりによって運ばれた動物が、 無酸素の状況下で急速に埋積し腐敗を免れたものと思われる。 この地層からは、 海綿動物から原索動物まで多岐にわたる化石動物が発見され、 100を超す属、 150近い種が記録されている。 そのうち三葉虫の22属がもっとも多いが、 それと同じ22属の所属不明の節足動物がみつかっている。 奇妙な形態のものが多く、 現生にその類縁がみつからない。

さらに現在の動物界にはまったく近似したものがなく、 分類上の位置さえ決められないものが17属ある。 このような特異な化石動物相は、 動物界に爆発的な分化がおこった際に出現したが、 結局子孫を残せないで消滅してしまったものと考えられ、 進化の研究に貴重な化石群といわれる。 その後これに類似した動物群がバージェス頁岩以外にも中国などで発見されるようになった。

岩

カンブリア爆発

カンブリア紀(約5億4100万年前 - 約4億8540万年前)の地層から、

それより前の時代の地層からはほぼ見つからないような、

複雑なからだや硬い殻・骨格をもつ生物の化石がたくさん発見された。

そのため、 生物の種類や数がこの時期に爆発的に増えたように見えることから、 この変化を「カンブリア爆発」と呼んでいる。 カンブリア爆発は、 現在地球上にいる動物の大グループ「門」がほとんどすべて出揃った、 まさしく爆発的な進化が起きたことを示していると考えられていた。 しかし遺伝子分析などにより、 カンブリア爆発よりも前にそういった動物の大グループは出現していたことがわかってきた。

(例えば前項のエディアカラ生物群)

そのため、 この時期にはむしろ、 生物が一斉に殻などの硬い体構造を手に入れたため、 化石に残りやすくなった結果、 化石記録上では急激に進化が進んだように見えているのではないかという説も唱えられている。 ...

そのため、 生物の種類や数がこの時期に爆発的に増えたように見えることから、 この変化を「カンブリア爆発」と呼んでいる。 カンブリア爆発は、 現在地球上にいる動物の大グループ「門」がほとんどすべて出揃った、 まさしく爆発的な進化が起きたことを示していると考えられていた。 しかし遺伝子分析などにより、 カンブリア爆発よりも前にそういった動物の大グループは出現していたことがわかってきた。

(例えば前項のエディアカラ生物群)

そのため、 この時期にはむしろ、 生物が一斉に殻などの硬い体構造を手に入れたため、 化石に残りやすくなった結果、 化石記録上では急激に進化が進んだように見えているのではないかという説も唱えられている。 ...

カンブリア紀の化石の主要産地は2か所ある。

- カナディアン・ロッキーの山中にあるバージェス頁岩から出土するバージェス動物群 / バージェス頁岩動物群

- 中国雲南省澄江県の地層から出土する澄江動物群。

- 「ワンダフル・ライフ(バージェス頁岩と生物進化の物語)」

-

カンブリア動物群を一般の人々に知らしめたのはスティーヴン・ジェイ・グールドが、

西暦1989年に出版した

「ワンダフル・ライフ(バージェス頁岩と生物進化の物語)」

である。

このベストセラーとなった著書の中で、 スティーヴン・ジェイ・グールドは、 カンブリア動物の驚くべき多様性とその進化に対する考え方を記している。

スティーヴン・ジェイ・グールドは、

カンブリア紀動物群の多様性が最大点であり、 その後はそれを超えることがなかった。

従来のダーウィン的な進化(小進化)とは異なるメカニズム(大進化)がある。

と主張していた。

この仮説は断続平衡説と呼ばれており、広く議論を引き起こした。

実はスティーヴン・ジェイ・グールドの主張は、 ハリー・ウィッチントンのもとで研究を進めたコンウェイ・モリスの初期の考え方に影響されたものであったが、 その後、 コンウェイ・モリスはその著書

「カンブリア紀の怪物たち」

でスティーヴン・ジェイ・グールドの考え方を批判している。

コンウェイ・モリスは一見非常に奇妙に見える動物でも、 既存の門の分類に含めることができると記している。

もっとも、 カンブリア紀に多数存在していた節足動物の中には、 現在につながらない種が多数存在していたことはコンウェイ・モリスも認めている。

カンブリア紀動物群は当時の環境で行われた進化の大実験であった。

すばやく動くことのできる捕食動物の出現が淘汰圧力を強め、

進化を促進したことも多様性の一因だったと考えられている。

弱い動物は捕食動物から逃れるため、

いろいろな手段を講じた。

多くの生物のデザインが試され、

その中で周囲の環境(捕食・被捕食の関係も含みます)に適応したものが次の系統の祖先になった。