中国文明(ちゅうごくぶんめい)

作成日:2020/5/23

中国文明は、中国大陸における文明・文化などの総称である。

中華文明(ちゅうかぶんめい)あるいは中華文化(ちゅうかぶんか)とも呼ばれる。

世界最古の文明の一つであり、東アジアにおける中心文化でもある。

歴史的には同文化圏内で広大な地域や人口を保有し、

各地の文化は四千年もの発展を経て、

「共通性を持ちながらも、鮮明な地方特色を帯びている」という中国独自の特徴になった。

そして、

中国大陸だけでは限らず、

台湾・香港・マカオ・シンガポール等の中華圏や、

日本・韓国・ベトナム・モンゴル等の漢字文化圏の国々にもかなり重要な影響を与えた。

そして、この文明は、紀元前1600年ごろに、いくつもの国をまとめた 殷(いん)王朝(あるいは「商」とも)につながる。

参考:中華人民共和国の河川の一覧(Wikipedia)【別サイト・別窓】

概要

中国文明は、

中国大陸における文明・文化などの総称である。

世界最古の文明の一つであり、

東アジアにおける中心文化でもある。

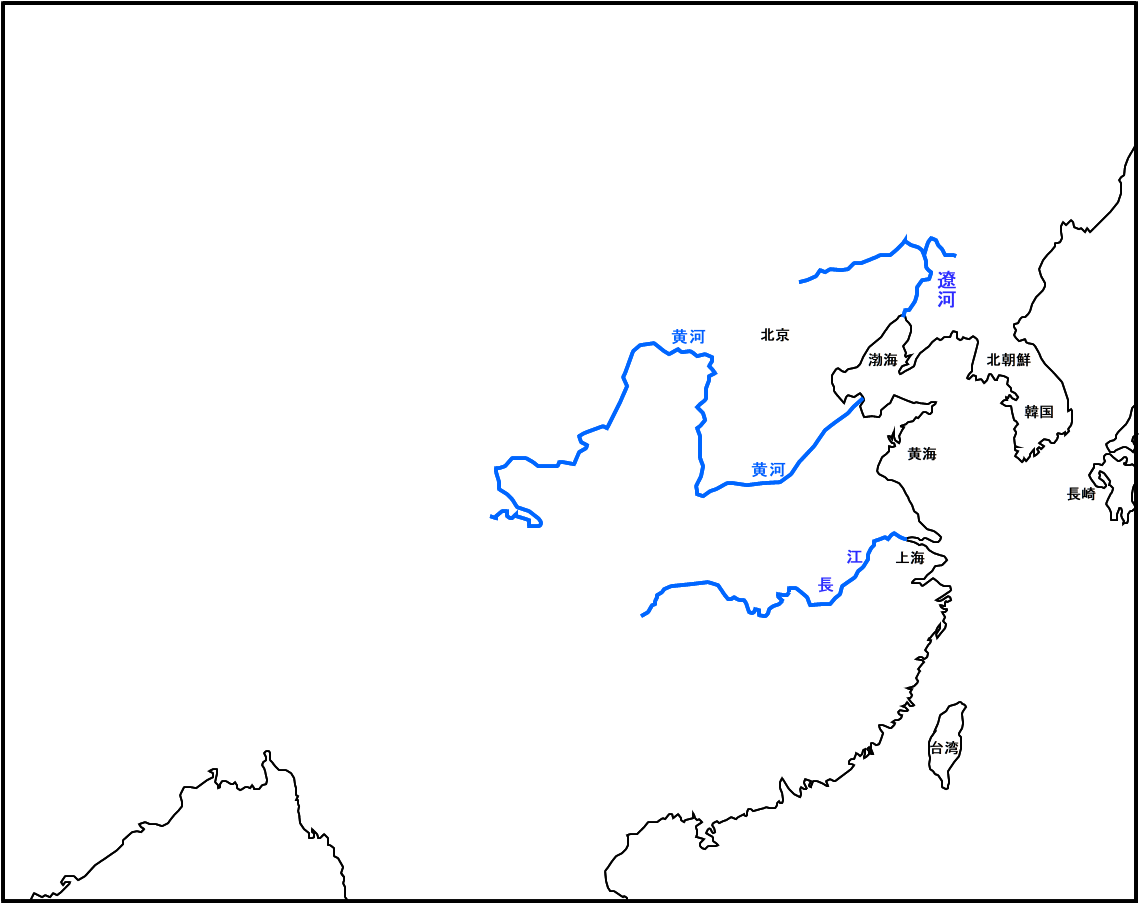

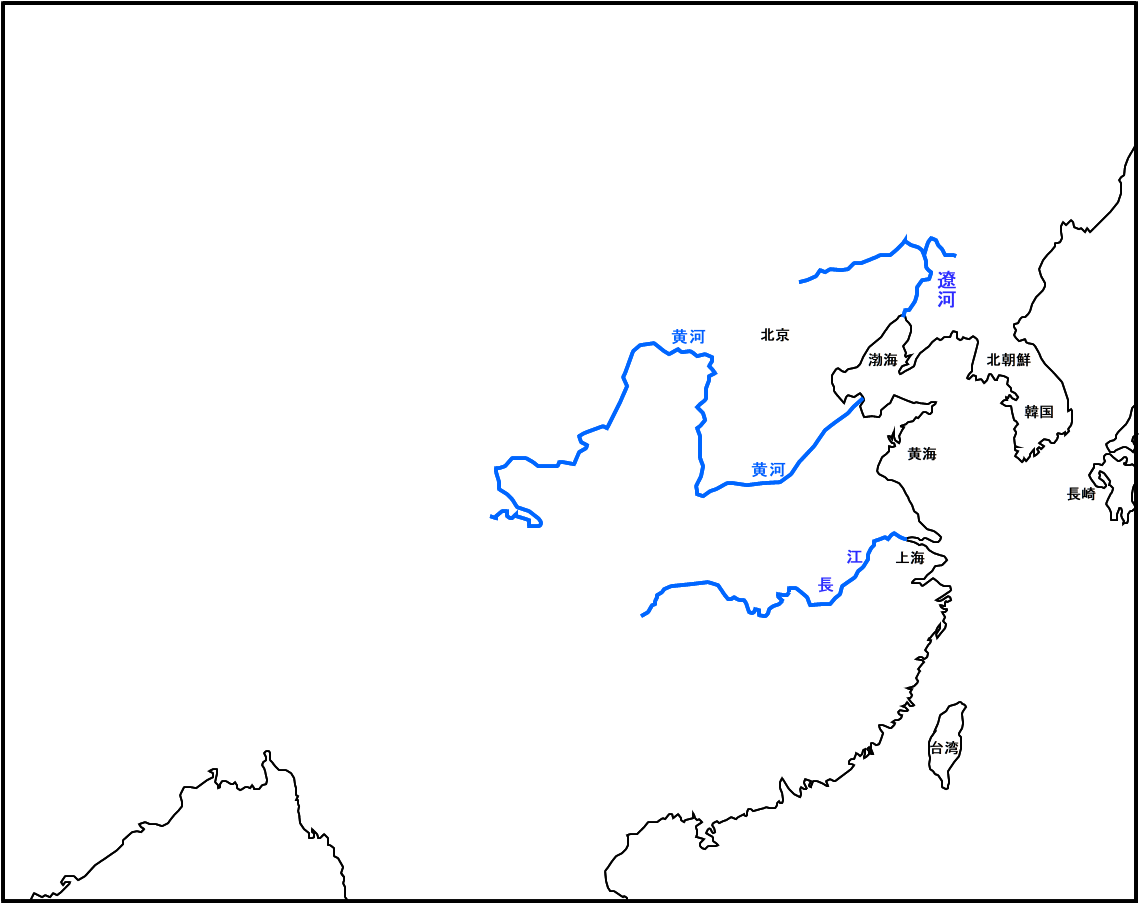

中国の東部には大規模な7つの水系がある。

黒竜江、遼河、海河、黄河、淮河、長江、珠江である。

このうち、遼河、黄河、長江の河川の流域で中国における重要な文明が形成されてきた。

従来は黄河流域に始まる文明が、中国における最初の文明とされてきた。

その黄河中流域に興った農耕文明を「黄河文明」と呼び「世界四大文明」の一を担ってきた。

しかし最近の発掘の成果では、

長江流域でも古い農耕文明の存在が明らかになっており、

特に稲作農耕は長江下流域で始まったものとされるようになった。

この文明を「長江文明」という。

また、

長江の上流の四川地方には、

独自の発達を見た青銅器文明である、

三星堆遺跡の存在も注目されている。

そこで、

最近では「黄河文明」とせずに、

黄河流域、長江流域と遼河流域の文明を併せて「中国文明」としてとらえるようになっている。

歴史的には同文化圏内で広大な地域や人口を保有し、

各地の文化は四千年もの発展を経て、

「共通性を持ちながらも、鮮明な地方特色を帯びている」という中国独自の特徴になった。

中国大陸のみならず、

台湾・香港・マカオ・シンガポール等の中華圏や、

日本・韓国・ベトナム・モンゴル等の漢字文化圏の国々にもかなり重要な影響を与えた。

近年は始祖の民族のひとつである華夏族の研究から華夏文明としても研究されている。

文明

長江文明

長江文明とは中国長江流域で起こった複数の古代文明の総称。

黄河文明と共に中国文明の代表とされる。

文明の時期として紀元前14000年ごろから紀元前1000年頃までが範囲に入る。

後の楚、呉、越などの祖になっていると考えられる。

- 発見まで

-

20世紀前半に黄河文明の仰韶文化が発見されて以来、

黄河流域で多くの遺跡が見つかったことで中国の文明の発祥は黄河流域であり、

その後次第に長江流域などの周辺地域に広がっていったとの見方が支配的であった。

しかし西暦1973年・西暦1978年の発掘調査で発見された浙江省余姚市の河姆渡遺跡(⇒位置)により、この説は覆される。

河姆渡遺跡は紀元前6000年から紀元前5000年頃のものと推定され、

大量の稲モミなどの稲作の痕跡が発見された。

稲作を行っていた事からその住居は高床式であった。

このように河姆渡遺跡は明らかに黄河文明とは系統の異なるものであり、

それまでの「中国文明すなわち黄河文明」という当時の定説を大きく覆す事になった。

更に、

東北の遼河周辺でも文明の痕跡が発見されるに至り、

現在では遼河周辺、黄河上・中・下流域、長江上・中・下流域に分類し、

それぞれが互いに影響しあい、かつ独自の発展を遂げていったと考えられている。

- 長江文明の特徴

-

初期段階より稲作が中心であり、

畑作中心の黄河文明との違いからどちらの農耕も独自の経緯で発展したものと見られる。

長江文明の発見から稲(ジャポニカ米)の原産が長江中流域とほぼ確定され、

稲作の発祥も長江中流域と見られる。

日本の稲作も長江中流域が源流と見られる。

中流域の屈家嶺文化・下流域の良渚文化の時代を最盛期として、

後は衰退し、

中流域では黄河流域の二里頭文化が移植されている。

黄河流域の人々により征服された結果と考えられ、

黄帝と神農や蚩尤の対立などの伝説は、

黄河文明と長江文明の勢力争いに元があると考えられる。

河姆渡遺跡からは玉で作られた玉器や漆器などが発見されており、

また

呉城文化

(紀元前1400年頃 - 紀元前1000年頃)からは磁器が発見されている。

中国文化の重要な一翼を担うこれらの文物の源流がここから出たのではないかとする説もある。

これらが後の楚・呉・越に繋がったと考えられるが、

どのような流れをたどって繋がるのかは未だ解らない。

本格的な発掘が始まってから30年ほどしか経っておらず、

発見されたものの量に対して研究が追いついていないのが現状である。

四川盆地では長らく文明の発見が無かったが、

西暦1986年に四川省広漢市の三星堆文化から大量の青銅器などが見つかり、一気に注目されるようになった。

四川は地形的に他の地域と途絶しており、

そこで発見された文明は黄河・長江とも異質な文明を発展させていた。

そこで四川文明と分類されることもある。

三星堆の特徴として怪異な面が多数発掘されることがあり、

青銅の人像の顔に被せられた黄金面も発掘された。

古代にあったとされる蜀の国だと考えられる。

この蜀国は『史記』ではほとんど登場せず、

まだ中華文明の視野の外の地域であった。

唯一、

秦の恵文王の紀元前316年に司馬錯によって滅ぼされて、

秦の版図に入ったことが記される。

なお、

蜀地域の地域史書である『華陽国志』ではこの古代蜀についての詳しい記述があったが、

黄河文明中心史観の時代にあってはこれらの文献は想像の産物だと思われていた。

しかし、三星堆遺跡の発見で一躍現実味を帯びたものとなった。

西暦2004年現在、

長江文明・四川文明とも体系化された文字は見つかっていない。

ただし、

文字様の記号は見つかっており、

その年代は紀元前2000年から紀元前600年とされている。

現在出土している最古の甲骨文字が紀元前1300年くらい(武丁期)のものなので、

これが文字だとすれば甲骨文字に先んじた文字ということになる。

- 継承者

-

長江文明を築きそれを受け継いでいる正確な集団は判明していないが、

楚・呉・越がそれに相当すると考えられ、

また現在四川省涼山に住む少数民族イ族 がその末裔ではないかと考察する者もある。

イ族は元来涼山には定住しておらず、

ピモと呼ばれる祭祀を務める者が死者を弔う際に唄を歌うが、

これは魂が先祖の居た地へ戻る道程を表しており、

唄われている地名や地理的特徴を遡ると長江周辺へと帰結する。

この事から太古は長江流域に住んでいたが漢民族の侵入によって散り散りになりその末裔が現在の涼山へたどり着いたとされる。

その古い成り立ちから文化は古代に多く見られる儀式が主体で、

家畜や民族の安泰を祈願し木で組んだ門を家畜に潜らせ魔を祓うものや、

鶏を処しその結果で占いをするという日本の弥生初期に通ずるアニミズムが残っている。

- 日本への影響

-

雨季を人工的に作り出す農法から大陸の暖かい地域で発生し、

国内で発掘された稲の遺伝子がこの地域のジャポニカ種と同じであった為に、

弥生時代に日本へ水稲耕作をもたらした人々(弥生人)は、

長江文明が起源とする説もある。

黄河文明

黄河はその源を

青海省

(⇒位置)に発し、

陝西省、

山西省の黄土地帯を南下するとき、

多くの支流から運び込まれた大量の土砂を含む。

これが下流域に堆積したため、黄河下流の流路はきわめて不安定で、2年に一度といわれるほど頻繁に氾濫(はんらん)を繰り返し、水路もしばしば変わった。

このような黄河の性格のため、

中国の古代文明が発生したのは、

下流ではなく中流域であった。

文明が大河の定期的氾濫によってもたらされた肥沃な土壌を基盤に、

肥料いらずの灌漑農業として成立したという図式は、

黄河の場合には当てはまらない。

黄河文明が黄河流域の黄土の沖積平原に発達したことは事実であるが、

黄河の本流のほとりなどはとうてい人の生活できる場所でなく、

黄河の支流に臨む小高い丘陵地が選ばれた。

中国においては早くから更新世(洪積世)の時代に人類が現れている。

更新世の人類の化石と旧石器時代の遺跡は100か所以上もあり、

全土に旧石器文化が分布しており、

かならずしも黄河流域に限定されるものではない。

華北の旧石器文化の発展は、

大形剥片(はくへん)からつくられた石器をもつ文化と、

小形剥片からつくられた細石器を特徴とする文化の二つの発達系統に大別される。

そして前者は華北の磨製石器を中心とする新石器時代の農耕文化に発展してゆき、

後者は狩猟を中心とした文化に展開したものと考えられている。

旧石器時代から新石器時代への発展のメカニズムにはまだ不明な部分があるが、

中国の農耕文化の起源は中国独自のものである可能性が高い。

黄河文明の起源は新石器時代に求めることになるが、

これまで彩陶で代表される仰韶文化がもっとも古いと考えられていた。

しかし、

西暦1970年代の後半に入って、

仰韶文化に先行する新石器時代初期文化の存在が知られるようになった。

河南省新鄭県裴李崗遺跡に代表される裴李崗文化と、

河北省武安県磁山遺跡に代表される磁山文化である。

この二つは年代もほぼ同じで、

文化内容もきわめて類似する同系統の農耕文化である。

遺跡はそれぞれ川に臨む台地にあり、

人々は集落を営み定住生活を行っていたが、

その規模は小さい。

住居は円形や方形の半地下式の竪穴(たてあな)で、

その周囲には穀物用の貯蔵穴がつくられた。

石製の鋤(すき)先を用いてアワが栽培され、

イヌ、ブタ、ニワトリ、ヒツジなどの家畜も飼われた。

土器は泥質と砂まじりの紅陶であるが、彩陶はみられない。

ほかに有脚の柳葉形の石皿や、少数だが装身具もある。

裴李崗文化では共同墓地が発掘され、

単独の埋葬を中心とした多数の墓がみつかっており、

すでに土器や石器などの副葬品を伴っている。

C‐14による年代は紀元前5935~前5195年を示している。

このように農業をおもな生業として定住的生活を営んだ新石器初期文化こそ、

黄河文明の最初の姿であった。

遼河文明

西暦1908年に考古学者の

鳥居龍蔵が遼河文明の一つである

紅山文化を発見した。

大規模な竪穴式住居が出土しており、

特に

遼寧省凌源市から建平県で発見された

紅山文化の遺跡の一つ牛河梁遺跡は広範囲にわたって墳墓や祭壇などの神殿が発見され、

先史時代の「国」があったのではないかと考えられている。

紅山文化の遺跡からは風水の原型と見られるものも出土している。

興隆窪文化の遺跡からは中国最古の龍を刻んだヒスイなどの玉製品が発見されている。

また最古の遼寧式銅剣(琵琶形銅剣)や櫛目文土器などが出土している。

このように黄河文明や長江文明とは異なる文明でありながら、

後の古代中国文明に大きな影響を与えたと考えられることから、

現代でも大きく注目され盛んに研究されている。

西暦2015年1月に合衆国科学アカデミー紀要に発表された中国科学院のXiaoping Yang(楊小平)、

合衆国ニューメキシコ大学のLouis A. Scuderiと彼らの共同研究者による

内モンゴル自治区東部の渾善達克砂丘地帯の堆積物の検討によれば、

従来は過去100万年にわたって砂漠であったと考えられていた同地帯は12,000年前頃から4000年前頃までは豊かな水資源に恵まれており、

深い湖沼群や森林が存在したが、

約4,200年前頃から始まった気候変動により砂漠化した。

このために約4,000年前頃から

紅山文化の人々が南方へ移住し、

後の中国文化へと発達した可能性が指摘されている。

遼河文明遺跡における6500年前から3600年前にかけての古人骨のY染色体ハプログループ分析では、

ウラル系民族で高頻度に観察されるハプログループNが60%以上の高頻度で認められることから、

遼河文明を担った集団はウラル語族を話していた可能性がある。

後の夏家店上層文化の時代になると、

ハプログループO2やハプログループC2へ交代したようである。

遺跡・文化

玉蟾岩遺跡

玉蟾岩遺跡(ぎょくせんがんいせき)紀元前14000年 - 紀元前12000年頃の遺跡

玉蟾岩遺跡は、中国

湖南省・

道県にある新石器時代の洞窟遺跡。西暦1993年と西暦1995年の2回にわたって発掘された。

遺物から、洞窟が後期旧石器時代の採餌場だったことを示している。

玉蟾岩遺跡の土器の暦年代は1万8000年前 - 1万7000年前までさかのぼる。

玉蟾岩遺跡では4粒の稲籾も発掘されている。

暦年代1万5300年前 - 1万4800年前という稲籾の年代については、

稲籾そのものの年代測定値ではなく、

稲籾を含む地層中の炭片の測定値であるために、

絶対的なものとはみなしがたい。

また、

その稲籾が栽培種か野生種か明確でない。

しかし、

暦年代1万5300年前 - 1万4800年前という稲籾から、

中国で本格的な稲作が始まったことを否定するものでもない。

仙人洞・吊桶環遺跡

仙人洞・吊桶環遺跡(せんにんどう・ちょうとうかんいせき)紀元前12000年頃の遺跡。

長江中流域と下流域の境目に位置する

江西省・

万年県で、

西暦1993年と西暦1995年に、

中国とアメリカの合同調査隊によって発掘された。

旧石器時代晩期から新石器時代初期にかけての洞窟遺跡。

石器や大型動物の骨による骨製器などとともに、

丸底土器の破片、

栽培稲の痕跡が発見された。

放射性炭素年代測定法によって紀元前12000年を下らないとされた。

それまで他から伝播してきたと考えられていた中国の農耕が、

中国独自でかつ最も古いものの一つだと確かめられた。

動物の骨による骨製器などとともに、

丸底土器の破片、

栽培稲の痕跡が発見された。

湖南省・

道県の

玉蟾岩遺跡とともに最古の稲作文化遺跡の一つ。

彭頭山文化

彭頭山文化(ほうとうざんぶんか、ペントウシャン文化、彭头山文化) 紀元前7500年頃 - 紀元前6100年頃

遺跡:

- 湖南省・常徳市・澧県の洞庭湖の西に広がる澧陽平原から発見された彭頭山遺跡【標式遺跡】

- 同じく澧県で見つかった八十壋遺跡(はちじっとういせき)

中国の

長江中流、中国

湖南省澧県にある稲作農耕最古(と考えられている)の文化である。

北の黄河流域に栄えた裴李崗文化(はいりこうぶんか)とほぼ同時期に栄えた。

中国の新石器時代の始まりに当たり、

出土したイネが栽培種か、野生種か意見が分れているが、栽培種の可能性が強い。

彭頭山遺跡は西暦1988年に発掘され、

現在のところ中国の遺跡の中でも最も初期の恒常的な集落の跡となっている。

ただし年代を確定することが困難であり、

紀元前9000年頃のものという説から紀元前5500年頃とする説まである。

副葬品として、縄目の模様をつけられた土器(索文土器)が多く出土している。

土器は口の狭くなった丸底の壺形の土器と皿形の土器であり、

確実な稲作農耕遺跡である河姆渡遺跡に比べると単純である。

壺形の土器があることはイネを煮て食べたことを意味し、

これはイネが当初から粒のまま煮て食べられたことを示すものと考えられる。

稲作農耕の初現を示す遺跡として注目される。

彭頭山遺跡では紀元前7000年頃の米のもみ殻などが発見された。

この米の大きさは野生種のものよりも大きく、中国最古の栽培種の稲があった証拠となっている。

田を耕すための道具は彭頭山遺跡から発見されていないが、彭頭山文化の後期の遺跡からは発見されている。

八十壋遺跡からは集落を堀で囲んだ跡が見つかり、最古級の環濠集落とも考えられる。

また集落中央には祭祀を目的とした可能性のある大きな建物が発見された。

裴李崗文化

裴李崗文化(はいりこうぶんか、裴李岗文化) 紀元前7000年頃 - 紀元前5000年頃

遺跡:

- (代表遺跡)裴李崗遺跡。新鄭県の双洎河北岸の丘陵上に位置する。

- 賈湖遺跡。河南省漯河市舞陽県北舞渡鎮賈湖村で発見された。

- その他、70を超える遺跡がある。

中国河南省の黄河流域で生活していた新石器時代の共同体のグループに考古学者が与えた名前で、

西暦1977年に河南省鄭州市新鄭県の裴李崗で発見された遺跡にちなんで名付けられた。

この文化は紀元前7000年から紀元前5000年までの間に存在し、

河南省の黄河以南の鞏県、登封県、密県、中牟(ちゆうぼう)県に分布する、

70を超える遺跡がある。

仰韶文化に先行し、黄河文明起源の農耕文化として注目されている。

考古学者たちは裴李崗文化が平等主義であり、

政治組織はほとんどなかったと信じている。

この文化ではアワを耕作する農業やブタを飼育する畜産を実践していた。

また、土器を作った古代中国最古の文化でもある。

河南省漯河市舞陽県の賈湖村で発見された

賈湖遺跡(かこいせき)はこの文化に関係する最古の遺跡の1つであり、

古代の笛や未解読の16個の

賈湖契刻文字(かこけいこくもじ)などが発見されている。

西暦1977年‐

西暦1979年に3次の調査が行われた。

遺跡は文化層、墓、灰坑、陶窯からなり、

墓は長方形

土壙に単人を仰臥

伸展葬にしたものである。

第2次調査でアワと思われる炭化穀物が確認され、

豚・羊・犬・牛骨、豚や羊の頭部土偶も出土しており、

畑作による農耕と家畜飼養が行われていたと考えられる。

賈湖遺跡

賈湖遺跡(かこいせき) 河南省漯河市舞陽県北舞渡鎮賈湖村で発見。

この文化に関係する最古の遺跡の1つであり、

古代の笛や未解読の賈湖契刻文字などが発見されている。

西暦1983年から

西暦2013年にかけて8回実施された発掘調査では、

大量の住居跡や墓、壕(ごう)、獣坑(じゅうこう)など各種遺構が見つかったほか、

遺物や標本5千点余りが出土した。

同遺跡から出土した30本余りの骨笛は、

世界最古の吹奏可能な楽器に認定されている。

西暦2001年に全国重点文物保護単位(国宝・重要文化財に相当)に指定された。

城背渓文化

城背渓文化(日本語サイトなし) 紀元前7000年 - 6000年頃。

長江中流域、湖北省枝城市一帯で紀元前7000年 - 6000年に繁栄期を迎えた。

当初は遺物の類似性から彭頭山文化に包括されていた。

両湖平原北西の峡江地区一帯で行なわれ、土器胎土中からイネの籾殻が検出されたことで栽培稲文化に加えられているが、稲作農耕の存在を証拠づけるものが(西暦2022年現在)まだ発見されていない。

湖北省襄樊市宜城県で西暦1983年に発見された標式遺跡の城背渓遺跡は前期に属し、宜昌市枝江県の枝城北遺跡は後期の遺跡とされる。

後李文化

後李文化(こうりぶんか) 紀元前6500年頃 - 紀元前5500年頃

遺跡:

-

山東省臨淄区の斉陵街道・後李官村から発見されていた後李遺跡である。【標式遺跡】

高速道路建設に先立ち西暦1989年から西暦1990年にかけて発掘された。

後李文化は、

中国山東省の黄河下流域を中心に紀元前6500年頃 - 紀元前5500年頃にかけて存在した新石器時代の文化。

後李文化の人々は方形の竪穴式住居に住んでおり、

イヌやブタを飼っていた。

紅褐陶の陶器や各種石器、地下の貯蔵穴、墓穴なども多数発見されている。

後李文化に属する遺跡は山東省の平野部からいくつか発見され、

同じく山東省で見つかる北辛文化へと引き継がれていった。

後李文化ではアワなど雑穀の栽培を行っていたが、

済南市長清区の帰徳鎮月荘村で発見された月荘遺跡(Yuezhuang site)では雑穀のほかに炭化したコメが発見され、

黄河流域で最古となる稲の栽培の証拠となった。

AMS法による放射性炭素年代測定では7050年前(誤差±80年)のものとされている。

興隆窪文化

興隆窪文化(こうりゅうわぶんか) 紀元前6200年頃 - 紀元前5400年頃に存在した新石器時代の文化。

遺跡:

-

内モンゴル自治区赤峰市の敖漢旗の丘の南西麓にある興隆窪遺跡。【標式遺跡】

興隆窪文化は、

中国内モンゴル自治区から遼寧省にかけて存在した、

紅山文化に先行する遼河流域の文明(遼河文明)のひとつとされる。

ヒスイなどの玉製品(玦 : けつ)の出土する文化としては中国最古のものであり、

なおかつ龍の出現する文化としても中国最古のものである。

櫛目文を施した平底円筒土器やけつ状耳飾りも出土する。

興隆窪文化の遺跡においては、

集落が計画的に築かれた痕跡も見られる。

住居が列をなしている状態が3つの遺跡から発見された。

またいくつかの遺跡ではひときわ大きな建物が発見されたほか、

堀に囲まれた環濠集落も見つかっている。

興隆窪文化の標式遺跡である興隆窪遺跡は、

内モンゴル自治区赤峰市の

敖漢旗の丘の南西麓にある。

この遺跡は南東1.3kmの位置にある興隆窪集落から名付けられた。

遺跡からは竪穴式住居が120箇所発見され、

各住居の中央にはかまどがあった。

遺跡の中央には大きな建物があったほか、

中国でも初期の環濠(堀)も発見されており、

環濠の中は2万平方mもある大集落であった。

埋葬の風習も独特のものであり、

いくつかの遺骨は住居の下に埋葬されていた。

興隆窪文化の他の遺跡同様、

興隆窪遺跡の墳墓などからもヒスイでできた玉が発見され、

ある墳墓からは玉製品のほかにブタのつがいとともに葬られた遺骨もあった。

近年発見された興隆溝遺跡(Xinglonggou)では雑穀があった証拠が発見されており、

興隆窪文化における唯一の農業の存在の証拠となっている。

興隆窪文化の円筒土器に類似する平底円筒型土器が朝鮮半島北部からアムール川流域、

ロシア沿海地方にかけての広範囲で

紀元前6000年紀頃から

紀元前2000年紀ごろまでの間に発見されているほか、

同様の土器が縄文時代の日本の東北地方・北海道からも発見されている。

三内丸山遺跡から出土している円筒土器やけつ状耳飾りなどは興隆窪文化と類似する。

磁山文化

磁山文化(じさんぶんか) 紀元前6000年頃 - 紀元前5500年頃(紀元前4900年頃とも)

遺跡:

-

河北省武安市磁山で発見された磁山遺跡。【標式遺跡】

磁山文化(じさんぶんか)は、

中国河北省南部の黄河下流域に紀元前6000年頃から紀元前5500年頃にかけて存在した。

雑穀の栽培を中心とした農業による経済活動が中心であり、

磨石や石斧などの石器、鼎形陶器が出土している。

磁山文化は南接する河南省で発見されている裴李崗文化と多くの共通点が認められ、

磁山=裴李崗文化、

または裴李崗=磁山文化とも称される。

また東接する山東省で発見された北辛文化とも共通点も指摘されている。

標式遺跡は、河北省武安市磁山で発見された磁山遺跡である。

磁山遺跡は8万平方mの広範囲に分布し、住居跡として円形の竪穴式住居が発見されている。

遺跡からはブタ、イヌ、ニワトリの飼育痕跡が発見され、

食用肉としてブタを飼育していたと考えられている。

その他にも漁労活動の痕跡も発見されている。

磁山遺跡からは貯蔵用の穴(窖穴)が500以上発見され、雑穀を貯蔵していたと考えられている。

発見された最大規模の窖穴は深さ5mで1,000kgほどの雑穀を貯蔵できたと推測されている。

老官台文化(j1529)

老官台文化(ろうかんだいぶんか) 紀元前6000年頃 - 紀元前3000年頃

遺跡:

- 老官台遺跡:陝西省华县。渭南市華州区の中心市街の西。【標式遺跡】

- 大地湾遺跡:甘粛省天水市秦安県。(⇒ 地図)

- 北首岭(ほくしゅれい)遺跡:陝西宝鸡市(⇒ 地図)

- 北刘遺跡:陝西省渭南市。(⇒ 地図)

- 白家村遺跡:陝西・临潼(りんどう)

老官台文化は、中国北部(

華北)の黄河中流域で発見された新石器時代の文化である。

陝西省で発見された中では現在のところ最古の新石器文化である。

標式遺跡は西暦1950年代後半に調査された、

陝西省渭南市華州区(当時は:陝西省華県)の中心市街の西(渭河の支流・西沙河の東岸)にある老官台遺跡である。

西暦1955年より3次の調査が行われ、西暦1959年には黄河水庫考古工作隊陝西分隊華県隊が調査した。

円形の竪穴式住居に暮らし、

粟作などの畑作農業が行われていた。暗紅色の夾砂陶を特色とする。

仰韶文化半坡類型の前身の文化で、

華県元君廟半坡類型墓葬(早期仰韶文化半坡類型の地層)から老官台の陶片が出土した。

裴李崗文化・磁山文化に相近した、仰韶文化最早の北首嶺類型に属す。

土器は手製で、肉が比較的薄く、内側に削り取った痕がある。

桔黄色・磚紅色で内壁は灰色で、まれに黒色もみられる。

紋飾りは刻紋が主、次いで縄紋。

紅色寛帯紋を施した丸底彩陶鉢も出土した。

...

李家村遺跡は、

陝西省西郷県城西約1.5㎞、

漢水上流の支流牧馬河南岸の台地にあり、

面積は約2.6 万㎡。

土器は大地湾一期文化と相似している。

泥質深灰陶と、まれに泥質紅陶・夾砂紅陶・泥質灰陶で、彩陶は未だ見られない。

綫紋と縄紋が主で、圏足碗・三足器・平底鉢、まれに丸底鉢・大口罐・凹底罐・小杯が出土した。

石器は磨製が主である。

白家村遺跡は、

渭河流域から発見され、

面積は約12万㎡。

西暦1982年~西暦1984年、

中国社会科学院考古研究所陝西六隊が4回に渡り発掘した。

そして、

房屋・居址・灰坑・墓葬・獣坑等の遺跡が発見され、

大量の文化遺物が出土した。

黄河流域の早期農業文化である。

土器は、

紅褐色か灰褐色の夾砂陶で、

圜底器と三足器の鉢・碗・罐、彩陶も出土した。

縄紋・附加堆紋・刻画紋・圧印紋、彩陶花紋がみられる。

- 李家村遺址

-

陝西省西郷県城西約1.5㎞、

漢水上流の支流牧馬河南岸の台地にあり、

面積は約2.6 万㎡。

西暦1960年 - 西暦1961年に陝西省考古研究所が発掘し、

房子・窖穴・陶窖・墓葬の遺跡が発見された。

土器は、大地湾一期文化と相似している。

泥質深灰陶と、

まれに泥質紅陶・夾砂紅陶・泥質灰陶で、

彩陶は未だ見られない。

綫紋と縄紋が主で、圏足碗・三足器・平底鉢、まれに丸底鉢・大口罐・凹底罐・小杯が出土した。

石器は磨製が主。

- 白家村遺址

-

渭河流域から発見され、面積は約12万㎡。

西暦1982年~西暦1984年、

中国社会科学院考古研究所陝西六隊が4回に渡り発掘した。

そして、

房屋・居址・灰坑・墓葬・獣坑等の遺跡が発見され、

大量の文化遺物が出土した。

黄河流域の早期農業文化である。

土器は、

紅褐色か灰褐色の夾砂陶で、

圜底器と三足器の鉢・碗・罐、彩陶も出土した。

縄紋・附加堆紋・刻画紋・圧印紋、彩陶花紋がみられる。

当時の人々はすでにアワなどの雑穀類を栽培し、ブタや犬などの家畜を飼い、定住して集落を築く生活を送っていた。

当時の工具は磨製石器が主であったが、打製石器や細石器なども少なからず発見されている。

また陶器の製作も始まっており、数は少ないものの比較的低温で焼いた土器が見つかっている。

彩陶(彩色土器)はまだ萌芽状態であった。

- 命名論争

-

老官台遺跡はこの文化の類型遺跡の中で最初に発見されたものであったが、出土した文物は比較的少なかった。

しかし甘粛省秦安県の大地湾遺跡で大量の遺物が発見された後、

この文化を「大地湾文化」(Dadiwan culture)と呼ぼうという動きが学者の間から出た。

しかし大地湾遺跡からは複数の時代に文化の遺物が出土していることを理由に、

ほぼこの文化の遺物のみが出土する西安市臨潼区の白家村遺跡から「白家村文化」と命名しようという主張もあった。

命名論争は今日まで続いている。

総合的に見れば、老官台文化は二つの段階があると考えることもできる。

前期は大地湾一期を代表とし、約7300年前ごろに栄えた。

後期は陝西省宝鶏市で出土した北首嶺下層を代表とし、約7300年から7000年前の間に栄えた。

老官台文化の発見は、その後にこの地で生まれた彩陶などを特色とする新石器文化・仰韶文化の起源を探る意義を有する。

新楽文化

新楽文化(しんらくいせき、シンラーいせき) 紀元前5500年頃 - 紀元前4800年頃

遺跡:

新楽遺跡は、

中国の遼寧省瀋陽市皇姑区新楽街道にある、

約7200年前(紀元前5200年頃から紀元前4800年頃にかけて)の新石器時代女系氏族の定住集落遺跡。

この遺跡に代表される新石器文化は新楽文化と呼ばれる。

現在は遺跡公園として復原住居を建てるなど整備されており、博物館もある。

この遺跡から発見された木の彫刻「図騰鳥」(鳥のトーテム)は瀋陽市のシンボルとなり、

これを模したモニュメントが瀋陽市内の市府広場にそびえている。

また遺跡公園内には遼代の古墳2基もある。

西暦2001年に全国重点文物保護単位に指定された。

趙宝溝文化

趙宝溝文化(ちょうほうこうぶんか) 紀元前5400年頃 - 紀元前4500年頃

遺跡:

-

内モンゴル自治区 赤峰市 敖漢旗で西暦1986年に発掘された趙宝溝遺跡。【標式遺跡】

趙宝溝文化は、紀元前5400年から紀元前4500年頃に中国の北方で栄えた新石器時代の文化。

遼河文明のひとつ。

主に、内モンゴル自治区から河北省北部の灤河流域、およびシラムレン川とラオハ川沿いの地域(遼河上流域)で発見されている。

標式遺跡である趙宝溝遺跡は、内モンゴル自治区赤峰市敖漢旗で西暦1986年に発掘された。

広さはおよそ9万平方メートルである。

この文化は、興隆窪文化・新楽文化といった中国東北部の遼河流域文化に引き続いて現れた。

狩猟・採集・漁労のほか、農耕も行ったとみられる。

この文化の末期に、大きな祭祀遺跡を築いた紅山文化が出現した。

この文化の遺跡からは石鋤や石包丁などといった磨製石器や打製石器のほか、

幾何学模様やシカ、

イノシシといった動物の模様の刻まれた陶器が出土する。

また石や土で作った人型も出ている。

北辛文化

北辛文化(ほくしんぶんか) 紀元前5300年頃 - 紀元前4100年頃

遺跡:

-

山東省南部・滕州市(当時は滕県)の官橋鎮北辛村で発見された北辛遺跡。【標式遺跡】

北辛文化は、中国山東省の黄河下流域で発見された新石器時代の文化である。

標式遺跡は西暦1964年に山東省南部・滕州市(当時は滕県)の官橋鎮北辛村で中国社会科学院考古研究所により発見された北辛遺跡である。

この遺跡は大汶口文化(紀元前4100年頃 - 紀元前2600年頃)の遺跡の下から発見された。

その一部が西暦1978年から西暦1979年にかけて発掘された。

この文化の遺跡からは黄褐陶(砂混じりの土を低い温度で焼いた陶器)や紅陶(きめ細かい泥を高い温度で焼いた陶器)でできた鼎などの調理器が発見され、

一部ではさらに高い温度で焼いた灰陶や黒陶も出土している。

石斧や石鎌などに用いた磨製石器や打製石器、骨角器なども発見された。

この文化の研究から、

当時は採集や狩猟のほかに、

雑穀を栽培する原始的な農業や、

ブタやスイギュウなどの飼育がおこなわれていたことがわかる。

双槐樹遺跡

双槐樹遺跡 紀元前5300年頃 (どのサイトにも読みは書かれていない)

中国河南省の双槐樹遺跡で、

約5300年前に築かれたとみられる宮殿跡が発掘されたと、

国営新華社通信が2021年1月13日に報じた。

中国の宮殿を示す遺跡としては最古とみられるという。

中国では4千年ほど前の宮殿の痕跡が確認されているが、

今回の発見で宮殿建築の歴史が1千年ほどさかのぼる可能性があるという。

双槐樹遺跡では規則的に並ぶ住居や道路の跡、

祭祀(さいし)場、

天文観測施設の遺構などが発掘され、

約5300年前の都市遺跡とみられている。

一帯を治めていた王権は「河洛古国」と名付けられ、

双槐樹遺跡は中心都市だった可能性があるとされている。

宮殿は土を突き固めた約4300平方メートルの高台の上に作られていた。

建築物の跡が密集し、

塀で囲まれた二つの区画が確認できるという。

西側の区画は長方形で面積は約1300平方メートル。

北に君主の私的な生活空間があり、

南に公的な空間がある「前朝後寝」様式で、

後代の王朝の宮殿にも見られる典型的な配置という。

東側にある区画(1500平方メートル)で見つかった城門跡は、

一つの城門に通り道を三つ設けた「一門三道」の形式で、

これもその後の王朝の宮殿遺跡と共通していた。

新華社通信の取材に中国考古学会の王巍理事長は「中国の宮殿制度は双槐樹遺跡で初歩的に形成された」と指摘している。...

仰韶文化

仰韶文化(ぎょうしょうぶんか、ヤンシャオぶんか) 紀元前5000年頃 - 紀元前3000年頃

遺跡:

-

洛陽の澗河上流の河南省黽池県仰韶村(現在の三門峡市澠池県仰韶鎮)で発見された仰韶村遺跡(⇒位置)。

仰韶文化は、

中国の黄河中流全域に存在した新石器時代の文化である。

仰韶文化の年代は紀元前5000年から紀元前3000年あたりである。

この文化の名称は初めて出土した代表的な村である仰韶にちなんで付けられた。

仰韶村遺跡はスウェーデン人のユハン・アンデショーンによって、

西暦1921年に洛陽の澗河上流の河南省黽池県仰韶村(現在の三門峡市澠池県仰韶鎮)で発見された。

この文化が主に栄えた地域は、河南省、陝西省および山西省である。

かつて仰韶文化は仰韶遺跡を標準として、

黄河流域の全彩陶文化をさしていたが、

中華人民

共和国になってからの研究によって、

黄河中流域の河南省を中心とする仰韶文化と、

黄河上流の甘粛仰韶文化に分けられている。

黄河中流域の仰韶文化には、

西安の半坡遺跡を標準とする半坡類型の文化と、

河南省陝県の廟底溝遺跡を標準とする廟底溝類型の文化がある。

前者は彩陶が少く、

土器の文様は単純で動物文などに特色が認められ、

後者は彩陶が比較的多く、

土器の文様は幾何学文を主とし、

変化に富んでいる。

甘粛仰韶文化は

夏鼐、

尹達らの研究によって、

アンダーソンの6期編年が改められ、

仰韶文化、

馬家窯文化、

馬廠文化、斉家文化、

辛店・寺窪 (じわ) ・か窯 (かよう) 文化の新編年が組立てられ、

辛店・寺窪・か窯文化は同時に異なった地域に存在した文化と考えられている。

また、その年代は黄河中流域の仰韶文化以後、殷・周時代に及ぶとされている。

...

仰韶の人々の自給自足生活はさまざまである。

彼らは広く粟を耕作していた。

麦や米を耕作していた村もあった。

仰韶農業の正確な性質「小規模な焼畑農業か永続的な農地での集約農業か」は現在議論の余地がある。

しかしながら、

Jiangzhiのような中期の仰韶集落には、

余剰の穀物を格納するために使われた可能性のある高床式建築があった。

彼らは豚や犬、そのほか羊、山羊、および牛などの動物(家畜)を飼っていたが、

食用の肉の大部分は狩猟や漁業で得ていた。

彼らの石器は研磨されており、

非常に専門化されていた。

仰韶の人々は原始的な形態の養蚕も実践していた可能性がある。

仰韶文化は彩陶で有名である。

仰韶の職人は美しい白、赤、および黒の彩陶で人面、動物、および幾何学模様を作成した。

後世の龍山文化と異なり、仰韶文化は土器の作成にろくろを使わなかった。

発掘調査により、子供達が彩文土器のかめに埋葬されていたことが判明した。

西安に近い半坡村の考古学遺跡・半坡遺跡は、仰韶文化のもっとも有名な溝で囲まれた集落の1つである。

西安・臨潼区の姜寨と呼ばれるもう1つの主要な集落遺跡がその限界に発掘され、

考古学者たちはこれらの集落が完全に環濠で取り囲まれていたことを確認した。

これらの遺跡からは半坡文字と呼ばれる文字に近い記号も発見されている。

河姆渡文化

河姆渡文化(かぼとぶんか) 紀元前4000年頃 - 紀元前4500年頃

遺跡:

河姆渡文化は、中国

浙江省に紀元前5000年頃-紀元前4500年頃にかけて存在した新石器時代の文化。

杭州湾南岸から舟山群島にかけての地域(現在の

浙江省東部、寧波市から舟山市)に広がっていた。

余姚市の河姆渡鎮の河姆渡遺跡から発見されたことから、河姆渡文化とよばれる。

河姆渡遺跡は西暦1973年に発見され、西暦1973年から西暦1974年と西暦1977年から西暦1978年の2回にわたり発掘作業が行われた。

水稲のモミが大量に発見されたため、人工的かつ大規模に稲の栽培が行われていたことが明らかになった。

これは世界でも最古の稲栽培の例である。

稲のほかにも、ヒョウタン、ヒシ、ナツメ、ハス、ドングリ、豆などの植物が遺跡から発見されている。

その他ヒツジ、シカ、トラ、クマ、サルなどの野生動物や魚などの水生生物、ブタ、イヌ、スイギュウなどの家畜も発見された。

遺跡からは干欄式建築(高床式住居)が数多く発見されている。

遺物のなかでは石器は比較的少なく、石斧など工具として使われた

磨製石器や装飾品として使われたものが発見されている。

木器や骨器は多く発見された。

その中の「木雕魚」は中国最古の木製装飾物である。

また木でできた柄のついた肩甲骨製の耜(シ、すき、田を耕す道具)や刀、銛、弓矢、紡錘や針など大量の紡織用の道具、

骨でできた笛や木の太鼓も発見された。

河姆渡では中国国内では最古の漆器も発見された。

陶器は黒陶、紅陶、紅灰陶など1000度前後の比較的高い温度で焼いたものが見られ、

一定の技術的水準にあったことを示している。

幾何学模様や植物紋、縄文などが刻まれており、中には人頭をかたどったものや船をかたどった土器もある。

...

河姆渡文化は、

太湖(⇒

地図)周辺から杭州湾北部に分布した

馬家浜文化とほぼ同時期にあたり、

異なった文化が互いに影響しあいながら共存していたと見られる。

河姆渡遺跡には近くを流れる姚江が2回大きな洪水を起こし流路を変えた跡や、

洪水で塩水が田を浸した跡などがあり、

こうした災害から遺跡が放棄されたと考えられる。

微生物や花粉などの分析から、

河姆渡文化は完新世の気候最温暖期の最中に栄えたと見られる。

杭州湾付近の海面水位の研究結果では、

今から7000年から5000年前までは海面は低い位置で安定していたが、

今から5000年から3900年前には頻繁に氾濫していた。

高床式の住居も、頻繁な雨など高温多湿の気候に対するものであった。

後岡文化

後岡文化(こうこうぶんか) 紀元前5000年頃 - 紀元前4000年頃

後岡文化の代表遺跡は河南省安陽市後岡。北辛文化を継承して発展した。

中国、河南省安陽市北西にある仰韶文化、竜山文化と殷代の遺跡。

西暦1931年春秋2回梁思永らの調査で3文化の層序が発見され、

中国先史時代の編年の基礎となった。

以後、西暦1933年の調査で殷の大墓、

また西暦1959年には仰韶文化の住居址、

竜山文化の白灰面と称する漆喰塗の住居址と窯址、

多数の人間を殉葬した殷代の円形土壙墓が発見された。

仰韶文化の様相は、

いくつかの点で半坡類型に類似するが、

簡単な直線文の彩陶など独自のものがあり、

地域差を示すものと理解され、

河南北部から河北にかけて分布する仰韶文化の一標式となっている。

湯家崗文化

湯家港遺跡は1978年に発見され、試掘が行われ、面積は308平方メートルであった。

西暦1990年に2度目の発掘が行われた。

李県の丁家港遺跡、湖北省紫貴市の柳林渓と朝天瑞、宜昌市の孫家河と金子山で同様の文化遺跡が発見され、西暦1990年代末には考古学界で湯家港文化が正式に提唱されるに至った。 [2]

湯家崗遺跡は湖北洞庭湖地区の重要な新石器時代の遺跡で、全国重点文物保護単位となっている。

遺址は三次の発掘が行われた。

湯家港文化は、

湖南省安郷県の湯家港遺跡にちなんで名付けられた、

揚子江の中流域にある新石器時代の考古学文化。

主に東ティン湖エリアに分布しています。

陶器は主に赤像式であり、浅浮き彫りの形をした浅浮き彫りの白い陶器のリングフットプレートは、この文化の最も代表的な道具です。

さらに、さまざまな形状のミシン目もよく発達しています。

製作道具の中には石器が少なく、小さなフリントフレークや肩釿があります。

Tangjiagangの文化経済は主に稲作です。

建物は地盤型で、湿気を防ぐために土を蒸し煮し、壁には竹と泥を織り、焙煎しています。

文化の時代は6800-6300年前です。

また、湯家港文化は「湯家港型」と呼ばれる大渓文化の地方型であるという見方もあります。

湯家港遺跡は、中国

湖南省安祥県黄山東鎮にある新石器時代の遺跡で、西暦2013年に国家重点文化財保護区第7陣として登録された。

遺址は湯家崗文化と大渓文化の両時期の遺跡で、其の中湯家崗文化遺存(前5000~前4000)はこの遺址のもっとも重要な遺存で、本書はその聚落壕溝、墓地結構、文化内涵、文化関係、生態と経済等の問題を探究する。

大渓文化遺存(前4000~前3500年)と洞庭湖地区のそのほかの遺跡との差別はあまりなく、早期段階では湯家崗文化の特徴が表現され、二者の文化は継承されている。

大渓文化

大渓文化(だいけいぶんか) 紀元前5000年頃 - 紀元前3000年頃

遺跡:

-

重慶市(⇒位置)巫山県瞿塘峡で発見された大渓遺跡。【標式遺跡】

-

湖南省

常徳市澧県の城頭山遺跡。

大渓文化は、中国

重慶市(⇒

位置)、湖北省から湖南省の三峡周辺、両湖平原にかけて存在した新石器時代の文化。

標式遺跡である重慶市巫山県瞿塘峡で発見された大渓遺跡から命名された。

大渓文化は、

彭頭山文化を継ぐ湯家崗文化(皂市文化)と城背渓文化が融合したもので、

峡江地区・両湖地区で行われた。

屈家嶺文化へと継承されたと考えられている。

彩文紅陶を特色とし、

末期には江南文化との交流によって黒陶・灰陶が出現し、

符号の使用も認められる。

灌漑農法の確立で大規模な水稲農耕が可能となったことで集落の多くが水畔から平野部に移動したが、

三峡ダムの建設によって主要遺跡の多くが水没した。

その他の代表的な遺跡には、湖南省常徳市澧県の城頭山遺跡がある。

大渓遺跡は西暦1920年代にアメリカの考古学者ネルス・C・ネルソン(Nels C. Nelson)が土器片などを発見し、

西暦1959年以降数度にわたって大規模な発掘がなされ、

西暦1970年代以降独自の新石器文化として「大渓文化」と呼称されるようになった。

大渓遺跡を含む大渓文化の主要な遺跡は三峡ダム建設による水没などで失われている。

大渓遺跡からは焼成温度の比較的低い陶器である彩文紅陶(紋様を付けた紅い土器)が多く出土し、

後期には黒陶・灰陶が登場している。

そのほか皿や円筒形の壷なども発見されている。

灌漑農法が確立され、

住居地が水の補給のための水辺から大規模に農耕を行う事の出来る平野部へ移動した。

竹編みの泥壁のある家屋や、環濠集落なども発見されている。...

大渓文化は、

長江下流のデルタ地帯との文化の交流があったことがわかっている。

白い皿などの遺物は、

太湖(⇒

位置)周辺の馬家浜文化の遺跡からも発見された。

逆に、大渓文化の遺跡から発見されたヒスイの玉といった遺物は、

馬家浜文化の影響を受けた可能性がある。

大渓文化の遺骨からモン・ミエン語族に関連するY染色体ハプログループO-M7が高頻度で発見されており、

モン・ミエン系民族が担い手であったと考えられる。

馬家浜文化

馬家浜文化 / 马家浜文化(ばかほうぶんか) 紀元前5000年頃 - 紀元前3000年頃

遺跡:

馬家浜文化(紀元前5000年頃-紀元前4000年頃)は、

中国に存在した新石器時代の文化で、

長江河口付近の

太湖(⇒

位置)から杭州湾北岸にかけての地域(現在の

江蘇省南部から

浙江省北部)に広がっていた。

西暦1959年、

浙江省嘉興市の馬家浜(ばかほう)で新石器時代の遺跡(馬家浜遺跡)が発見された。

当初は、

西暦1951年に江蘇省北部淮安市の青蓮崗から発見され、

西暦1958年に命名された青蓮崗文化(黄河下流の

仰韶文化や

大汶口文化に似る)の一部と考えられていた。

後に江蘇省北部の青蓮崗文化の遺跡とは異なる文化であることがわかり、

西暦1977年に馬家浜遺跡の名をとり正式に馬家浜文化と名づけられた。

中国語の「浜」は、

日本語の漢字における「浜」(中国語では「濱」、または簡体字で「滨」と書く)とは異なる文字で「小川」を意味する。

音読みは「ホウ」となる。

同じく

長江河口にあり杭州湾の南岸から舟山群島にかけて存在した河姆渡文化(かぼとぶんか)とほぼ同時期に存在していたが、

1000年以上にわたり別々の文化として共存し交流していたと考えられる。

馬家浜文化の後に現れる崧沢文化やその後の良渚文化と同じく、

馬家浜文化も

太湖(⇒

位置)一帯に分布していた。

馬家浜文化の発見は、

長江流域が黄河流域同様に文明の揺籃の地であったことを示している。

馬家浜文化の人々はコメを栽培していた。

草鞋山遺跡では田の跡が発見されている。

しかし遺跡からはブタの飼育を行っていた痕跡や、

ノロジカなども見つかっており、

人々は動物の狩猟や飼育も行い、

農業には全面的に依存していなかったことがわかる。

またヒスイなどによる装飾品や比較的高い温度で焼いた紅陶、

衣服の繊維なども発見されている。

紅山文化

紅山文化(こうさんぶんか、 ホンシャン ウェンフア)簡体字:红山文化 紀元前4700年頃 - 紀元前2900年頃

遺跡:

- 内モンゴル自治区の赤峰市で発見された紅山後(こうざんご、Hongshanhou)遺跡。

- 査海遺跡。

紅山文化は、中国

河北省北部から内モンゴル自治区東南部、

遼寧省西部に紀元前4700年頃-紀元前2900年頃に存在した新石器時代の文化。

万里の長城より北方、

燕山山脈の北から遼河支流の西遼河上流付近にかけて広がり、

農業を主とした文化で、

竜などをかたどったヒスイなどの玉から、

現在の中国につながる文化や宗教の存在の可能性が考えられている。

紅山文化の名は、

内モンゴル自治区の赤峰市で発見された紅山後(こうざんご、Hongshanhou)遺跡に由来する。

西暦1908年、

満蒙調査を行っていた考古学者の

鳥居龍蔵が発見し、

西暦1935年に濱田耕作(浜田青陵)や水野清一らにより大規模な調査が行われた。

戦後各地で発掘が相次ぎ、

彩陶と細石器に特徴付けられるこの文化は西暦1954年、

紅山後にちなんで紅山文化と命名されている。

紅山文化の主な遺跡は西遼河上流の支流、

潢水および土河の流域に広がっている。その年代は現在から5000年以上さかのぼり、南の黄河流域の仰韶文化の中期および晩期に相当する。発見された石器は打製石器・

磨製石器・細石器などであり、そのほとんどは農具で、石耜・石犁・石鋤などのすき類が多い。

紅山文化の陶器は、

泥質紅陶および夾沙灰陶の2種類に分けられる。

泥で作り筆で絵付けした彩陶(彩文土器)は煮炊きや食事などに使われ、

紋様が刻まれた夾沙灰陶は食事の盛り付けなどに使われた。

そのほかの陶器では、妊婦をかたどった胸像が各地から出土している。

紅山文化では仰韶文化のような彩陶文化は発達しなかったが、

龍山文化の黒陶の洗練された造形には近いものがある。

また後期の遺跡からは青銅の環も発見されている。...

紅山文化では農業が主で、

家畜を飼育しての畜産も発達しておりブタやヒツジが飼われた。

一方では狩猟や採集などで野生動物を狩ったり野草を採ったりすることもあった。

紅山文化の墳墓からは、

ヒスイなどの石を彫って動物などの形にした装飾品が多く出土している。

ブタ、トラ、鳥のほか、龍を刻んだものも見つかっている。

工芸の水準は高く、紅山文化の大きな特徴となっている。

「猪竜(ズーロン)」または「玉猪竜(ユーズーロン)」と呼ばれる紅山文化の玉龍(龍を彫った玉)の造形は単純であり、

龍が円形になっているものが多いが、

後期になると盤龍・紋龍などの区別がはっきりとしてくる。

考古学者の中には、

後に中原で始まった龍への崇拝は、

紅山文化にその源を発するという見方もある。

西暦1983年に遼寧省凌源市から建平県にかけての広い範囲で発見された牛河梁遺跡(ぎゅうがりょういせき、Niuheliang)からは紅山文化とかかわりの深い祭祀施設が発見されている。

5平方kmにおよぶ広い範囲に石を積んで作られた墳墓や祭壇が整然と分布している。

また石の床と彩色を施された壁のあった神殿が見つかり、

目がヒスイでできた陶製の女性頭像が発見されたことから「女神廟」と呼ばれることになった。

発掘の過程で、

地下1mから祭祀の場や祭壇、壁画、ケアン(石塚)が発見された。

女神廟の中には、

人間の3倍近い大きさの陶製の像が並んでいた。

これらの像はおそらく神像であるが、

現在の中国文化では類を見ないものである。

牛河梁で発見された記念碑的な建築物の存在、

また様々な土地との交易の証拠から、

この時期には

先史時代の「首長国」「王国」があったと考えられる。

女神廟では彩陶も発見されている。

女神廟の中には、人間の3倍近い大きさの陶製の像が並んでいた。

これらの像はおそらく神像であるが、現在の中国文化では類を見ないものである。

牛河梁で発見された記念碑的な建築物の存在、

また様々な土地との交易の証拠から、

この時期には

先史時代の「首長国」「王国」があったと考えられる。

付近の60以上の墳丘墓も発掘が行われたが、

これらは石を組んで石室が作られ、

その上に礫をかぶせて塚が作られており、

中から玉などの遺物も発見されている。

近くの2箇所の丘の上にはケアンが発見され、

その近くには石灰岩を段々に積み上げて作った円墳や方墳もある。

これらの墳丘墓の中からは龍や亀の彫刻が発見された。

紅山文化ではいけにえが捧げられたという指摘もある。

仰韶文化初期の遺跡から発見された遺物が語るように、

紅山文化の遺跡からも初期の風水の証拠とされるものが見つかっている。

牛河梁遺跡など、

紅山文化の祭祀遺跡にみられる円形や方形は、

天円地方の宇宙観がすでに存在していたことを示唆している。

大汶口文化

大汶口文化(だいぶんこうぶんか) 紀元前4100年頃 - 紀元前2600年頃

遺跡:

-

西暦1959年に山東省泰安市岱岳区の大汶口鎮から発見された遺跡。

大汶口文化は、

中国

山東省を中心に紀元前4100年頃から紀元前2600年頃にかけて存在した新石器時代後期の文化。

遺跡は黄河下流の山東省泰安市付近に集中しているが、

黄海沿岸・渤海南岸から魯西平原の東部、淮河北岸の一帯にまで広がっており、

隣接する

安徽省・

河南省・

江蘇省からも少数の発見報告がある。

大汶口文化の名称は、

西暦1959年に

山東省泰安市岱岳区の大汶口鎮から発見された遺跡に由来する。

西暦1962年より発掘調査を開始、西暦1964年に大汶口文化と命名された。

後に出土物からこの文化が仰韶文化と同時期かそれよりも古いことが確認された。

発掘は西暦1974年と西暦1978年にも行われているが、

大汶口文化に関係するのは遺跡の層の中でも中間部分だけで、

深い層は北辛文化(紀元前5300年 - 紀元前4100年)に、

新しい層は龍山文化(紀元前3000年 - 紀元前2000年)に関係する特徴が見られる。

大汶口文化の遺跡からはトルコ石・ヒスイ・象牙などでできた加工品、および陶器が多く発見されている。

大汶口文化は早期(紀元前4100年 - 紀元前3500年)、

中期(紀元前3500年 - 紀元前3000年)、

後期(紀元前3000年 - 紀元前2600年)と、

大きく3つの時期に分かれる。

初期においては、

発掘物から見て階級差は大きくなかったと考えられ、

出土する人骨の性別などから当時の社会は母系氏族共同体だったと推測されている。

この時期は鬹(き)といわれる三足器(陶製の三本脚の調理器で、脚が長い)や紅陶でできた

鼎など多様な形をした陶器が特徴的である。

また早期も終わりのほうになると土を盛った墳墓も多くなる。

中期に入ると出土する陶器は紅陶にかわり灰陶・黒陶が増え、

量の大きさや文様・形の多様さが明確になる。

また社会が父系氏族共同体へ移行し父系社会が確立したさまがみられる。

後期に入ると墳墓の中に木製の棺が現れる。

大汶口文化も父系氏族共同体の末期に入り階層化が進み、

副葬品のない墳墓がある一方で大量の副葬品が発見される墳墓もある。

土器は灰陶・黒陶が主流となり、

器の厚さは薄く精巧になってゆき、

黒陶や卵殻陶(卵の殻のような薄さの陶器)を特徴とする龍山文化につながってゆく。

崧沢文化

崧沢文化(すうたくぶんか)紀元前3900年頃から紀元前3200年頃

繁体字:崧澤文化 簡体字:崧泽文化 発音:ソンズー ウェンフア

遺跡:

-

上海市青浦区崧沢村で発掘された青浦崧沢遺跡。【標式遺跡】

崧沢文化は、

中国浙江省及び上海市の

長江下流、

太湖周辺に紀元前3900年頃から紀元前3200年頃にかけて存在した新石器時代の文化。

西暦1960年から西暦1970年代にかけて上海市青浦区崧沢村で発掘された青浦崧沢遺跡を標式遺跡とする。

西暦1982年、

中国考古年会は太湖周辺で先行した馬家浜文化と、

後代の良渚文化の中間期に存在した栄えた独自の文化であったと認定し、

崧沢文化と命名した。

崧沢文化の遺跡からは石器や骨器のほか、墓穴からは副葬品として多数の玉器が発見されている。

また陶器では

鼎などの調理器や食器が出土し、

夾砂紅褐陶や泥質紅陶をはじめとして、

さらに高温で焼いた黒陶、灰陶なども出土した。

土器片の中には、刻画紋や刻画符号などが刻まれているものもあった。

遺跡からは籾殻など稲作の痕跡を示すものや、

食べた獣や魚などの骨も見つかっている。

社会は母系社会から父系社会に移る過渡期だったと考えられる。

良渚文化

良渚文化(りょうしょぶんか) 紀元前3500年頃 - 紀元前2200年頃

遺跡:

良渚文化は、長江文明における一文化。

紀元前3500年ころから紀元前2200年ころにみられた。

西暦1936年、浙江省杭州市良渚で発掘された。

馬家浜文化や崧沢文化などを継承しており、黄河文明の山東龍山文化との関連も指摘されている。

柱形・錐形・三叉形など多様な玉器の他、絹なども出土している。

分業や階層化が進んでいたことが、殉死者を伴う墓などからうかがえる。

黄河文明の山東龍山文化とは相互に関係があったと見られ、同時期に衰退したことは何らかの共通の原因があると見られている。

近年、長江文明研究の進展により、良渚文化は夏王朝や

殷王朝に比定されている。

また、

黄帝の三苗征服伝説を、

黄河流域の中原に依拠した父系集団の龍山文化による三苗(ミャオ族)征服の痕跡とみなし、

黄河文明と長江文明の勢力争いを描いたものとする見方もある。

徐朝龍によれば、良渚文化は稲作都市文明を形成していた。

1000年ほどの繁栄を経て、洪水でこの文化は崩壊する。

良渚文化集団の一部は北上し、黄河中流域で夏王朝を興した。

やがて夏王朝は支配下にあった東夷后羿(こうげい)部族に倒される。

夏王朝の遺族の一部は北西に逃れ、

のち四川盆地に移住し、三星堆文化を築いたとする。

馬家窯文化

馬家窯文化(ばかようぶんか。马家窑文化) 紀元前3100年頃 - 紀元前2700年頃

遺跡:

馬家窯文化(紀元前3100年頃-紀元前2700年頃)は、

中国西北の内陸部である黄河最上流部の甘粛省や青海省に存在した新石器時代後期の文化である。

甘粛彩陶文化ともいう。

陶器表面にさまざまな文様が描かれた彩陶が代表的であるほか、

青銅でできた物品もすでに登場し青銅器時代の幕開けとなった。

西暦1923年に甘粛省臨洮県の馬家窯村で遺跡が発見されたことからこの名がある。

馬家窯文化では、焼く前の壺や調理器に筆で酸化鉄などで黒や赤の文様を描き、1000度前後の温度で焼いた彩陶(日本でいう彩文土器)が多数出土している。

馬家窯文化は仰韶文化の遺跡の上の地層から発見される。

そのため、

黄河中流の中原に発した仰韶文化が西へ向けて広がったものと考えられ、

今から5700年前以上前の新石器時代後期に出現している。

馬家窯文化は出土物の類型から、

石嶺下、馬家窯、半山、馬廠の4つの類型期に分かれている。

これらの出土した地層の関係(層序学)や炭素14による放射性炭素年代測定から、

石嶺下類型期は紀元前3800年から紀元前3100年の間に、

馬家窯類型期は紀元前3100年から紀元前2700年の間に、

半山類型期は紀元前2600年から紀元前2300年までの間に、

馬廠類型期は紀元前2200年から紀元前2000年の間にそれぞれ栄えたと考えられる。

龍山文化

龍山文化(りゅうざんぶんか、龙山文化、ロンシャン・ウェンフア) 紀元前3000年頃 - 紀元前2000年頃

遺跡:

竜山文化(紀元前3000年頃-紀元前2000年頃)は、

中国北部(

華北)の黄河中流から下流にかけて広がる新石器時代後期の文化である。

黒陶が発達したことから黒陶文化ともいう。

中原龍山文化(河南龍山文化と陝西龍山文化)および山東龍山文化に分かれている。

山東龍山文化は黄河下流を中心に存在した大汶口文化に続いて現れており、

河南龍山文化は黄河中流に存在した仰韶文化に続いて登場している。

龍山文化は黄河流域のそれまで異なった文化が栄えていた地域に広がっただけでなく、

長江流域など後に漢民族の文化が栄える地域一帯に影響を及ぼした。

龍山文化は、

山東省東部の章丘県龍山鎮にある城子崖で西暦1928年に遺跡が出土し、

西暦1930年以降本格的に発掘されたことから来ている。

龍山文化の特徴は、

高温で焼いた灰陶・黒陶を中心にした陶器の技術の高さにあり、

器の薄さが均一であることからろくろが使われていたと見られる。

特に卵殻陶と呼ばれるものは、

器を卵の殻のようになるまで(0.5 - 1mm)薄くした黒陶の陶器で、

さらに磨きをかけて黒光りさせるか精細な文様を彫り込んだものである。

これは黄河流域のみならず

長江流域や中国の南部海岸付近でも発見されており、

龍山文化の広がりを示している。

一方で

長江中流域の屈家嶺文化も灰陶・黒陶を特徴とする文化で河南省付近にまで影響を広げており、

龍山文化が

長江付近の文化の影響を受けた可能性もある。...

陶器の生産の効率の上昇は、

出土する陶器の数や種類が前の文化に比べ増大したことにもみられ、

鼎や鬲、鬹、高柄杯など、

調理器や食器として使われた多様な黒陶・灰陶の陶器が出土している。

陶器のほか、

石包丁など石器や骨器などの武器や道具、

ヒスイなどの玉なども出土している。

龍山文化の後期には青銅器も出現しており、

殷代・周代(あるいは殷の前にあったとされる夏代)の青銅器時代に入る過渡期であったと考えられる。

龍山文化の社会に現れた大きな変化は、都市の出現である。

初期の住居は竪穴式住居であったが、

やがて柱や壁を建てた家屋が出現した。

また土を突き固めた城壁や堀が出土しており、

特に山西省襄汾県の陶寺郷の南で発見された陝西龍山文化の遺跡・陶寺遺跡(紀元前2500年 - 紀元前1900年)は龍山文化の都市遺跡の中でも最大級のものであった。

農業や手工業の発達も特徴である。

陝西省の渭河周辺では農業と牧畜業が仰韶文化の時期に比べ大きく発展している。

コメの栽培も始まっており、

カイコを育てる養蚕業の存在と小規模な絹織物の生産の開始も確認されている。

動物の肩胛骨を使った占いや巫術も始まっており、宗教も出現していたとみられる。

農業などの発達により、

社会の生産に余剰が生まれ、

私有財産が出現し社会の階層化が進み、

父権制社会や階級社会が誕生した。

中国の新石器時代の人口は、

龍山文化で一つのピークに達したが龍山文化の末期には人口は激減した。

同時に墳墓の副葬品から高品質の卵殻陶・黒陶なども見られなくなった。

龍山文化の前期は紀元前3000年から紀元前2600年ごろで、

紀元前2600年ごろから紀元前2000年ごろが後期とされている 。

また龍山文化は黄河流域の地形に合わせて、

中原の河南龍山文化、

渭河沿いの陝西龍山文化、

黄河最下流の山東龍山文化など地域ごとにさまざまに分化しており、

特に後期になると分化が明確になる。

渭河沿いは後にシルクロードと呼ばれる西域への交易路の起点であり、

中国の歴史の中心の一つとなった。

屈家嶺文化

屈家嶺文化(くつかりょうぶんか) 紀元前3000年頃 - 紀元前2600年頃

遺跡:

-

湖北省荊門市京山県の屈家嶺で発見された屈家嶺遺跡。【標式遺跡】

屈家嶺文化は、

中華人民

共和国湖北省及び湖南省の

長江中流域に紀元前3000年頃-紀元前2600年頃にかけて存在した新石器時代の文化。

三峡から湖北省・湖南省の周辺で栄えた大渓文化を継承し、

黄河中流の陝西省南部や河南省西南部、

長江下流の江西省北部にも伝播した。

標式遺跡である屈家嶺遺跡は、湖北省荊門市京山県の屈家嶺で発見された。

屈家嶺遺跡は西暦1955年から西暦1957年にかけて発掘調査されたが、

後に湖北省各地からも屈家嶺と共通する遺跡が発見され、

その中の多くの遺跡(例えば枝江市の関廟山遺跡)からは前後の文化との関係も判明し、

初期は

長江中流の大渓文化を引き継ぎ、

その後期は青竜泉文化(別名、湖北龍山文化)へとつながっていったことが分かった。

屈家嶺遺跡では稲を栽培した痕跡が発見されている。

また動物ではニワトリやイヌ、ブタ、ヤギなどの遺留物が発見されている。

また十か所ほどの貯蔵用の穴には魚が蓄えられていた跡があった。

墓からは世界的にも珍しい甕棺墓が発掘されている。

黄河流域の龍山文化とは出土する陶器に共通点もあり、

墳墓の副葬品からは黒陶、

特に器の厚さが非常に薄い卵殻陶が多く出土した。

陶器の形状では、

大渓文化で発見される圏足器(大きく高い脚部をもつ器)が多く見られるが、

鼎もそれより多く発見される。

また建材として、

焼いた土の塊を多く使っており、

後のレンガの発達をうかがわせる。

屈家嶺文化独特の遺物としては、

陶でできた鉢や彩色した紡錘車(spindle-whorls)がある。

彩色紡錘車は紡織の発達を示すものであり、

石家河文化へも紡錘車は引き継がれた。

三星堆文化

三星堆文化(さんせいたいぶんか) 紀元前2800年頃 - 紀元前800年頃

遺跡:

三星堆遺跡は、

長江文明に属する古代中国の遺跡の一つである。

西暦1986年に中国の四川省徳陽市広漢市の三星堆で発見された。

紀元前2000年頃もしくはそれ以前と考えられる極めて古い時代に属する三星堆遺跡とその文化は、

約5000年前から約3000年前頃に栄えた古蜀文化のものである。

遺跡地区は鴨子河南岸に沿って東西5,000 - 6,000メートル、

南に2,000 - 3,000メートルに広がり、

総面積約12平方キロメートルで、

全体が保護区となり、

城壁跡内を含む重要保護区の面積は6平方キロメートルである。

三星堆遺跡からは異様な造形が特徴な青銅製の仮面や巨大な人物像が多数出土している。

三星堆の遺跡および文物の発見は 3、4千年前の中国の

長江文明の古蜀王国の存在と中華文明起源の多元性を有力に証明してくれる。...

三星堆遺跡自体は、

西暦1929年の春に当地の農民が溝を掘っていた際に玉器を見つけたことで、

西暦1931年にイギリス人牧師である V. H. Donnithorne によって発見されていた。

しかし、

長く本格的な発掘はなされず、

西暦1980年 -

西暦1981年に、

初めて四川省文物委員会等により本格的な発掘調査が行われて、

大規模な住居跡が発見された。

以後、

発掘が継続して行われ、

西暦1985年10月までに、

東・西城壁跡が発見されて、

本遺跡が古蜀王国の都城跡と見られるようになった。

さらに、

西暦1986年には本遺跡の上限が約5,000年前と見られるようになった。

また、

各種の貴重な玉器・金器・青銅器等が出土し、

以上の成果により、

西暦1988年1月、

国務院は本遺跡を全国重点文物保護単位に指定した。

発掘調査はさらに継続され、

西暦1996年秋には日中合同の磁気探査などの科学的調査が行われた。

西暦2005年に基本的な発掘調査を終え、

現在整理研究中である。

以上の発掘調査で、

本遺跡は東城壁跡約1,100メートル(ほぼこの延長線上に第二展示館がある)・南城壁跡約180メートル・西城壁跡約600メートルが確認され、

北を鴨子河とする城壁都市であることが分かった。

三星堆遺跡(三星堆文化)は新石器時代晩期文化に属し、

上限を新石器時代晩期(紀元前2800年)とし、

下限を殷末周初期(紀元前800年)と、

のべ2000年近く続いた。

4期に分かれ、

第1期は4,800 - 4,000年前で、

龍山文化時代(五帝時代)に相当し、

石器・陶器のみである。

第2・3期は4,000 - 3,200年前で、夏・殷時代に相当し、

青銅器・玉器が出現し、

宗教活動が盛んとなり、

都市が建設される。

第4期は3,200 - 2,800年前で、

殷末・周初期に相当し、

精美な玉器・青銅器が製作され、

大型祭壇・建築が築かれる。

三星堆遺跡から出土する考古遺物は全て三星堆博物館が所蔵している。

日本語名で表すことを基本とするが、確認できないものが多い。

- 青銅人頭像

-

青銅製の頭部および頸部で構成された人頭像は、様々に異なる造形物が数多く出土している。

- 貼金銅人頭像

-

「戴金面罩銅人頭像」などとも称。金箔でできた金面を被せた青銅人頭像のことで[2]、様々に異なる造形物が数多く出土している。三星堆文化の代表的な考古遺物として紹介されることが多い。頭頂の形によって「平頂貼金銅人頭像」「丸頂貼金銅人頭像」などと呼び分ける。

- 青銅縦目仮面

-

世界最大の青銅製仮面[2]。異形を呈する巨大な青銅製の仮面であり、三星堆文化の代表的な考古遺物の一つ。

中国語名は「青铜纵目面具(青銅縦目面具)」、

日本語名は「青銅縦目仮面」「縦目青銅仮面」「青銅縦目面具」など。

幅138センチメートル、高さ64.5センチメートル。

大きな耳と、奇妙に突き出した眼(瞳孔)を具えており、

はるか彼方をも見通す神の顔を表したものと考えられている。

突出した瞳孔は長さ16.5センチメートル、径9センチメートル。

額の中央に穴が開いているが、

後述する「青銅戴冠縦目仮面」に見られるような額飾り(冠)が取り付けられているのが本来の形で、

それが失われたものと考えられている。

口は微笑みをたたえている。

西暦1986年に二号祭祀杭より出土した。

二展庁展示品。

- 青銅戴冠縦目仮面

-

大きな耳と突出した眼を具えた神の頭部をかたどった仮面で、

額から真上に向けて伸張する長大な額飾り(冠)を有する。

日本語名は「青銅戴冠縦目仮面」「青銅戴冠縦目面具」など。

殷代晩期のもので、幅78センチメートル、高さ82.5センチメートル。

西暦1986年に二号祭祀杭より出土。二展庁展示品。

- 青銅神樹

-

三星堆遺跡の二号祭祀杭から西暦1986年8月に出土した青銅製の扶桑樹。

中国語名「青铜神树(青銅神樹)」(雅名「通天神樹」)、

日本語名「青銅神樹」。

殷代晩期のもので、

全高396センチメートル、像高(樹高)384センチメートル。

3階層になっている幹の各層に3枝ずつが張り出しており、

それぞれの枝に1羽、全部で9羽の霊鳥が留まっている。

枝先には果実がなり、

樹の下層には頭を下に向けた1頭の龍が這っている。

- 青銅立人像

-

世界最大の青銅製人物立像。

直線的な造形をした高さ約260センチメートルの像。

殷代晩期のもので、全高261センチメートル、像高172センチメートル、

総重量180キログラム。

西暦1986年に二号祭祀杭より出土した。

丈の長い衣裳を身にまとった祭司の姿であり、

巨大な両手で何かを抱え持っていたと思われるが、

その何かは欠損している。

他の出土物から推定して、儀杖であった可能性が高い。

三展庁展示品。

- 青銅大鳥頭

-

鷲の頭部をかたどった高さ40.3センチメートルの祭具。

中国語名「青铜大鸟头(青銅大鳥頭)」。

- 青銅人身形器

-

全高46.4センチメートル。

人体をかたどった青銅製立像であるが、頭部は無く、用途は推測しがたい。

中国語名「青铜人身形器(青銅人身形器)」。

- 儀杖を持つ祭司像

-

権威の象徴と思われる儀式用の杖を両手で抱え持つ4人の祭司をかたどった青銅製の小さな立像。

宝墩文化

宝墩文化(ほうとんぶんか。簡体字: 宝墩文化、繁体字: 寶墩文化) 紀元前2800年頃 - 紀元前2000年頃

遺跡:

-

面積60万平方メートルと最大の遺跡でもある宝墩遺跡(龍馬古城)。【標式遺跡】

宝墩文化は、

紀元前2500年から紀元前1750年頃に中国

長江上流の四川省成都平原で栄えた新石器時代の文化。

四川省で発見された最古級の文化であり、

同じく四川省で発見された新石器時代の営盤山文化(紀元前3100年頃?)に影響を受けたとみられ、

また青銅器時代の三星堆遺跡に影響を及ぼしたと考えられる。

三星堆遺跡の第一期はおそらく宝墩文化と同時期とみられる。

20世紀前半に発見されていた黄河流域の新石器時代遺跡や

長江中下流域の新石器時代遺跡と比べると、

この文化の発見は西暦1990年代と新しく、

この発見により四川盆地にも新石器文化があったことがようやく明らかになっている。

この文化の標式遺跡であり面積60万平方メートルと最大の遺跡でもある宝墩遺跡(龍馬古城)は四川省成都市新津区宝墩鎮宝墩村で発見された。

その他の遺跡には都江堰市の芒城遺跡、

崇州市の双河遺跡と紫竹遺跡、

郫都区の古城遺跡、温江区の魚鳧遺跡といった大規模な囲壁集落遺跡があり、

岷江扇状地・成都平原(成都市域)に集中する。

集落の周囲には、

小石で覆った城壁がめぐらされており、

この文化の特色のひとつとなっている。

また縄紋のある花辺陶、尊、罐などの陶器も発見されており、

三星堆遺跡から出る陶器との共通点がみられる。

石家河文化

石家河文化(せっかがぶんか) 紀元前2500年頃 - 紀元前2000年頃

遺跡:

-

湖北省天門市石家河で発見された石家河遺跡。【標式遺跡】

石家河文化は、

中国湖北省の

長江中流域に紀元前2500年頃から紀元前2000年頃にかけて存在した新石器時代後期の文化。

長江流域で最初の都市遺跡を残した。

同地の屈家嶺文化を継承した石家河文化は屈家嶺文化と同一視される場合もあるが、

環濠集落から発展し、

湖北省天門市石家河に大規模な都城を作った紀元前2500年頃を境として屈家嶺と区別する。

この都城は南北1.3Km、東西1.1Kmという大きさで、

上述の黄河流域の部族と抗争したのはこの頃と考えられる。

文化的には屈家嶺文化の特徴的な遺物である彩色紡錘車を継承し、

また灰陶などの陶器や陶製の人物像(塑像)、

ヒスイの玉製品は更に発達した製法が生み出されている。

また

銅鉱石や銅製品も遺跡より出土している。

標式遺跡である石家河遺跡は、湖北省天門市石家河で発見された。

遺跡の上層部は屈家嶺文化に属している。

石家河遺跡は120万平方mの広さを持つ都城で、

周囲は堀と版築でできた城壁で囲まれており、

その形状はほぼ正方形で南北は1.3km、東西は1.1kmほどであった。

この地域の中心都市だったと推測できる。

また集落も楕円形や方形の環濠集落へと拡張された時代であった。

その他の代表的な遺跡には、

湖南省常徳市澧県の城頭山遺跡がある。

斉家文化

斉家文化(せいかぶんか) 紀元前2400年頃 - 紀元前1900年頃

遺跡:

-

甘粛省広河県斉家坪の隝河河畔の斉家坪遺跡。【標式遺跡】

斉家文化は、

中国甘粛省の黄河上流域を中心に紀元前2400年頃から紀元前1900年頃にかけて存在した新石器時代末期から青銅器時代初期の文化。

名称は、

甘粛省広河県斉家坪の隝河河畔の斉家坪遺跡に由来する。

斉家坪遺跡は、西暦1923年に考古学者ユハン・グンナール・アンデショーンによって発見された。

ユハン・グンナール・アンデショーン(Johan Gunnar Andersson、ヨハン・アンダーソン)は、

北京原人の発見者でもある。

斉家文化は、金石併用期文化。

発見当初は陝西・河南の彩陶文化の母体と考えられた。

陝西龍山文化客省荘類型の影響が強く、

アワの栽培や家畜の飼育、甲骨による卜占などが確認され、

文化遺跡は武威市や湟河流域・

寧夏回族自治区でも発見されている。

末期には東方に縮小して人口も激減し、

農耕経済から牧畜経済への大転換が進行した。

アンデショーンは遺跡を発見した当時、

斉家文化をこの地域で最も初期の新石器文化と考え、

甘粛省・河南省の仰韶文化は斉家文化から発展したものと考えた。

しかしその後の調査により青銅器などが発見され、

斉家文化は仰韶文化の後の時代である紀元前2400年頃から紀元前1900年頃に生まれた文化とされるようになった。

斉家文化は、末期には西から東へと縮小し、人口の減少に苦しめられた。

斉家文化の分布は黄河上流の甘粛省蘭州市一帯を中心とし、

東は陝西省の渭水上流に及び、

西は青海省東部の湟水河流域に、

北は寧夏回族自治区および内モンゴル自治区に及ぶ。...

遺跡の数は300か所以上で、

斉家坪遺跡のほかに甘粛省永靖県の大河荘遺跡と泰魏家遺跡、

武威市の皇娘娘台遺跡、

青海省海東市楽都区の柳湾遺跡などがある。

青海省民和回族土族自治県の喇家遺跡もこの文化との関係があるとみられる。

斉家文化の陶器で主要なものは黄色陶器で、

紋様が表面に描かれており中でも縄紋が多い。

粟類が陶器から発見されており、農耕文化があったことがわかる。

粟などを栽培するのは仰韶文化の影響を受けたものと考えられる。

このほか、

大量の動物の骨が見つかっており、

動物を飼い馴らしていたこと、

動物の骨を焼いて占いを行っていたことがわかる。

馬の飼育の痕跡はこの文化の遺跡で広く見られる。

また

銅も、銅鏡などの装飾のみならず道具作りに使われていた。

銅で作った器物がすでに出現しており、さらに銅と錫の合金(青銅)の器物も発見された。

斉家文化の墓地と村落も発掘されている。

大多数の墓は一人用であったが、

成年男女を合葬したものもあり、

合葬されている男性は仰向けで四肢をまっすぐにし、

女性は体を折り曲げた状態であった。

墓中からは多数の石器や陶器が陪葬品として見つかった。

さらに地上には宗教建築のような石造の建築物もあった。

二里頭遺跡

二里頭遺跡(にりとういせき、二里头遗址) 紀元前2100年頃 - 紀元前1500年頃

二里頭遺跡は、

中国の

河南省

洛陽市

偃師区

翟鎮

二里頭村

で発見された新石器時代末期から青銅器時代にかけての都市・宮殿遺跡である。

西暦1988年に全国重点文物保護単位に指定された。

西暦1959年に発見されて以来発掘や研究が進められている。

西暦1960年には規模の大きな宮殿の基壇が発見されており、

中国初期王朝時代に属する最古の宮殿建築とされている。

二里頭遺跡は紀元前1800年から紀元前1500年頃の遺跡と見られ、

中国の史書の夏の時期に相当するため、

中国ではこの遺跡は夏王朝の都の一つと考えられている。

しかし都城・城壁の跡は発見されていない。

また文字資料は出土していない。

現在のところ100近くの二里頭文化の遺跡が発見されている。

代表的なものには洛陽市の東乾溝遺跡、

矬李遺跡、東馬溝遺跡、

陝県の七里鋪遺跡、臨汝県(現在の汝州市)の煤山遺跡、

鄭州市の洛達廟遺跡、

河南省新密市の新砦遺跡などがある。

おおよその地理的範囲は、

河南省中部・西部の鄭州市付近の伊河・洛河・潁河・汝河などの流域から、

山西省南部の汾河下流一帯にかけてであるが、

その影響は上流の陝西省南部や、

南の

長江中流域にも及んだと見られる。...

これまで発掘された二里頭遺跡は4期に分けられている。

1期および2期からは石器や陶器を作る工房が発見され、その基調は農村文化である。

3期と4期からは青銅器工房と宮殿が発見された。

宮殿の遺跡は2つあり、

一号宮殿址は南北100m、東西108mの方形の基壇の上に建てられ周囲には塀などが発見された。

そのすぐ近くにある二号宮殿址は東西58m、

南北73mの基壇が発見され、

その北に大きな墳墓があるため、

祭祀のための施設とも考えられる。

近年はさらに大きな都市や道路の遺跡も発見されている。

中国の考古学界には二里頭遺跡がどの王朝の遺跡であったかに関して様々な推論がある。

ひとつは1期から4期までの時期から夏朝の文物が出土していると見てこれを夏王朝の都とみる説であり、

また1期と2期からは夏朝の文物が、

3期と4期からは殷の文物が出土しているとして、

大きな宮殿は殷の初期のものであると見る説である。

二里頭遺跡から約6km東には殷初期の大規模な都城遺跡が見つかっている(

偃師商城遺跡)。

掘り出された住居の跡から人口2万人以上と推定され、

当時としては世界有数の大規模集落である。

トルコ石で表現された龍、銅爵(どうしゃく)、宮殿区、龍の文様の入った玉璋(ぎょくしょう)が発掘されている。

「宮殿区」の南門近くにある「一号宮殿」は、回廊に囲まれ、内部に広い空間「中庭」、正面に「正殿(せいでん)」を配する構造となっている。この構造は、後の中国歴代王朝の宮殿構造に近く、歴代王朝ではここで宮廷儀礼を行っていることから、宮廷儀礼もここから始まったとも考えられる。

ヒスイの龍は、二里頭文化以前に栄えた遼河流域の

興隆窪文化、

紅山文化でも発掘されており、遼河流域の文化の影響が及んでいることが示唆される。龍は歴代王朝は王の権威の象徴として用いられていること、歴代王朝の宮殿と類似する宮殿跡などから、二里頭文化が歴代王朝に影響を与えた文化だと考えられ、二里頭文化こそ夏王朝だとする学者も多い。

また、二里頭遺跡周辺の当時の土壌に残る種子の分析から、粟(あわ)、黍、小麦、大豆、水稲の五穀を栽培していた痕跡がある。これにより、気候によらず安定した食料供給が可能となったと考えられる。これが、それまでに衰退した他の中国の新石器時代に起こった各文化との違いであり、その後の商(殷)とも推定される二里岡文化へと繋がる中国文化の源流となったとも言われる。

二里頭文化

二里頭文化(にりとうぶんか、二里头文化) 紀元前2100年頃 - 紀元前1500年頃

遺跡:

二里頭文化(紀元前2100年頃-紀元前1800年頃または紀元前1500年頃)は、

中国の黄河中流から下流を中心に栄えた新石器時代から青銅器時代初期にかけての文化であり、

都市や宮殿を築いた。

殷初期と考えられる二里岡文化に先行する。

河南省洛陽市偃師区の二里頭遺跡からその名をとっている。

ほかに現在のところ100近くの二里頭文化の遺跡が発見されている。

代表的なものには洛陽市の東乾溝遺跡、矬李遺跡、東馬溝遺跡、陝県(現在の陝州区)の七里鋪遺跡、臨汝県(現在の汝州市)の煤山遺跡、鄭州市の洛達廟遺跡、河南省新密市の新砦遺跡などがある。

おおよその地理的範囲は、

河南省中部・西部の鄭州市付近の伊河・洛河・潁河・汝河などの流域から、

山西省南部の汾河下流一帯にかけてであるが、

その影響は上流の陝西省南部や、南の

長江中流域にも及んだと見られる。

二里頭遺跡は今から3800年から3500年前のもので、遺跡の時期は4期に分かれている。

一、二期は新石器時代で、陶器を製造する農耕文明であった。

3期・4期は青銅器の本格的使用また都市国家が形成していた。

- 一期:三門峡、関中平原東部、河南省南部に拡大。

- 二期:汾水流域に拡大し、その地域に二里頭文化東下馮類型を形成。

-

三期には沁水以西地区、河南省東・東南部に拡大。

- 二、三期頃になると、河北の輝衛文化・下七垣文化、山東の岳石文化などとの衝突の痕跡が認められる。

- 三、四期になると青銅器や宮殿の跡が出土し、都市国家が形成されていたとみられる。

- 四期

王城崗遺跡

王城崗遺跡(おうじょうこういせき)は、

中国北部、

河南省登封市にある、

龍山文化の末期(紀元前21世紀)と考えられる都市遺跡。

夏王朝を建国した禹王の造成した都の可能性が高い。

下記、

参考サイトより。

河南省登封県王城崗から西暦1954年発見され、

西暦1959年中国社会科学院考古研究所徐旭生が調査、

西暦1975年河南省文化局文物工作隊が調査、

西暦1976年発掘、

西暦1983年夏鋿が指導した。

裴李崗文化・龍山文化・二里頭文化・二里岡文化・商晩期・西周・

春秋の各時代の遺物が出土した。

城壁は一辺が90m前後の小さなもので、

夏王朝創始者禹の都(陽城)かともいわれている。

陽城とは、『国語・周語上』に「昔夏之興也、融降于崇山」とある。

韋昭の注では「崇、崇高山也。夏居陽城、崇高所近」とあり、

崇山とは嵩山であり、

現在の登封県に位置する。

また、

『

竹書紀年』に「夏后氏、禹居陽城」とあり、

『漢書・地理志』の『世本』には「禹都陽城」とある。

『孟子・万上篇』には「禹避舜之子于陽城」とある。

『

史記・夏本紀』に「禹避舜之子商均于陽城」とあり、

劉煕は「潁川陽城是也」としている。

『水経注』の巻二十二潁水条下には「潁水出潁川陽城県西北少室山」とあり、

靍道元の注では「潁水又東、五渡水注之、…其水東南流逕陽城西、昔舜禅禹、禹避商均、伯益避啓并于此地」とある。

少室山系は嵩山の主峰の一つで、『括地志』に「陽城在箕山北十三里」とある。

そこで、

『登封王城崗与陽城』(河南省文物研究所・中国歴史博物館考古部 1992 文物出版社)では、

王城崗遺址は上記書物の記載と地理的にも一致する、としている。

王城崗龍山文化二期(B.C.2150~B.C.1750)からは、

杯の腹部・豆の盤口沿・瓮の肩部・豆の柄部に刻画符号のある土器が出土した。

王城崗龍山文化三期の遺存からも、

杯の底外部・碗の腹部・瓮の肩部に刻画符号のある土器が出土した。

夏家店下層文化

夏家店下層文化(かかてんかそうぶんか) 紀元前2000年頃 - 紀元前1500年頃

遺跡:

夏家店下層文化は、

同地域の

紅山文化から続く、

紀元前2000年から紀元前1500年頃の現中国東北部、

北西は内蒙古自治区東部のシラムレン川北岸から張家口にかけて、

南東は

河北省北部から遼寧省西部を中心とした文化で、

山東半島にあった大汶口文化から

岳石文化にかけての文化を含むとする研究者もいる。

内蒙古自治区赤峰市夏家店遺跡の下層を標式遺跡として、小河沿文化に続く。

生活の中心は雑穀栽培で、他に牧畜、狩猟、漁労も行われた。

遺跡からは豚、犬、羊、牛、鹿などが見つかっている。

多数の大規模集落が発見されており、

北東アジアの乾燥、

寒冷化が進行した

紀元前2000年紀後半以降はもとより、

戦国時代や前後漢の時期よりも人口密度が高かったと推定されている。

石器、骨器、陶器が見出されており、

他に少数の金、鉛、漆器、翡翠、銅器、青銅器も見つかっている。

陶器は三足型、銅器・青銅器は耳輪型が多い。

骨を使った卜占も行われた。

家は多くは円く、土と石で造られた。

集落は崖や急斜面のそばに造られて防御され、あるいは石壁が集落の周囲に立てられていた。

土器・陶器や青銅器の様式などは殷(商)の物とよく似ており、

殷文化に属する人々が北東へ移住した、

或は逆に遼河文化に属する人々が気候変動によって中原へ南下し殷文化を形成したと考えられている。

同地域はその後、

乾燥化と寒冷化が進み生産様式の異なる牧畜を主とする夏家店上層文化が広まった。...

西暦2015年1月に合衆国科学アカデミー紀要に発表された中国科学院のXiaoping Yang、

合衆国ニューメキシコ大学のLouis A. Scuderiと彼らの共同研究者による内モンゴル自治区東部の渾善達克砂丘地帯の堆積物の検討によれば、

従来は過去100万年にわたって砂漠であったと考えられていた同地帯は12,000年前頃から4000年前頃までは豊かな水資源に恵まれており、

深い湖沼群や森林が存在したが、

約4,200年前頃から始まった気候変動により砂漠化した。

このために約4,000年前頃から

紅山文化の人々が南方へ移住し、

のちの中国文化へと発達した可能性が指摘されている。

喇家遺跡

喇家遺跡(らつかいせき、ラーチアいせき) 紀元前2000年頃

喇家遺跡とは、中国青海省民和回族土族自治県官亭鎮喇家村にある新石器時代の遺跡である。

黄河北岸の盆地に位置するここに、今から約4000年前に高度な文明を持った町が存在した。

しかし、

地震に伴って黄河の水が流入して起きた水害により、

一瞬にして町が水没し、

泥によって密封された状態で発見されたため、

東方のポンペイとも言われる。

多くの文化財や建物が西暦2000年の発見時に至るまで残ってきたため、

喇家遺跡は中国の考古学上重要な遺跡の一つとなっている。

同時期に、甘粛省を中心に青海省から陝西省にかけて見られた斉家文化との関連も考えられている。

主な遺物として次のようなものが発見されている。

-

麺類

現在、世界でもっとも古い麺類が、西暦2005年10月にこの遺跡から出土した。

麺は密封された器の中から発見され、

分析の結果、粟が原料で、放射性炭素年代測定で約4000年前のものと確認された。

器の内部は半真空状態になっていたため、現在まで残っていたと考えられる。

-

磬

石の打楽器

- 玉器

- 陶器

- 石器

盤龍城遺跡

盤龍城遺跡(ばんりゅうじょういせき。中国語:盘龙城) 紀元前1600年頃 - 紀元前1046年頃

盤龍城遺跡は、

中国湖北省の

長江北岸の武漢市黄陂区にある都市遺跡。

武漢市中心部から東北にある盤龍湖付近の丘の上から発見された。

長江流域で発見されている唯一の商代の都市遺跡であり、

河南省鄭州市付近で栄えた二里岡文化(商の初期の中心地だったとも考えられる)との結びつきが強く、

黄河流域の二里岡文化がその絶頂期に遠く離れた

長江沿岸にまで達していたことを示している。

二里岡文化の遺跡でも最大の発掘地(最盛期で1平方km)。

盤龍城付近は二里岡文化に先行する二里頭文化の時期からまばらに人が住んでおり、

20万平方mの範囲にいくつかの集落が点在していた。

二里岡文化初期に入って以後、

盤龍城の集落は突然巨大化し、

中心部の城壁内部が75,000平方m、

全体で1平方kmという大きな都市にまで成長する。

多くの青銅器が出土しており、

中心地付近で銅の出土が少なかった二里岡文化が、

長江中流の銅山や

銅資源を確保するため、

盤龍城に前哨あるいは植民地を築いたとみられている。

盤龍城における建築様式や銅器の製造方法は、二里岡文化で用いられた技術と同じものである。

しかし盤龍城で作られる陶器の様式は、黄河流域の二里岡や鄭州のものとは異なっている。

豪族の埋葬方法も盤龍城と二里岡ではほぼ同一である。

盤龍城後期の地層の発掘結果からは、

二里岡文化の後期以降の様式は見られず、

この時期に二里岡文化が

長江付近から退場したと見られる。

盤龍城は以後緩やかに衰退し二里岡文化の終焉とともに放棄された。

盤龍城の衰退は、

呉城文化の中心であった呉城が

長江流域の中心として黄河流域との交易などを行い拡大した時期と重なっており、

呉城が盤龍城の衰退に何らかの影響を与えた可能性がある。...

商(殷)代(紀元前1600~同1046年)の遺跡である盤龍城は、湖北省武漢市の北郊、黄陂の盤龍湖のほとりにある。

西暦1954年に発見されて以来、考古学者の度重なる発掘を経て、商代前期の城跡が姿を現した。

39基の墓の中からは400点以上の青銅器や陶器、玉器が出土した。

これらは3500年前に早くも、

長江中流域にも黄河文明を特色付ける華やかな青銅文化が花開き、

比較的発達した農業や手工業、商業と完備された城邑(城壁に囲まれた都市)の形態と機能があったことを示している。

西暦1988年、盤龍城は国務院(政府)によって国の重点文物保護単位に指定された。

長江流域最古の商代城跡

盤龍城は小高い山の上にある。

南は

長江の支流の府河に臨み、東と北は盤龍湖に囲まれているが、北西だけは陸地となっている。

湖北省はもともと「千湖の省」と言われるほど省内には河川や湖沼が多く、武漢から流れて来る

長江が、盤龍城のそばを通っている。

中国湖北省黄陂県盤竜城に存在する殷代二里岡期の遺跡。

遺跡は,城址,宮殿址,墓などから成る。

城址は版築で築造され,南北約 290m,東西約 260mほどの長方形である。

城内東北辺には,宮殿址群が存在し,東西 39.8m,南北 12.3mの大きさで,基壇や間仕切り,回廊を有する建物も発見されている。

墓からは,多くの青銅器が発見され,器形には,

鼎,鬲,げん,き,か,爵,觚,か,罍,ゆう,盤などが存在し,文様は比較的単純であるが,饕餮文,き文,目雲文,三角文などが見られる。

これらの青銅器は,河南省鄭州市出土の青銅器と並んで,中国最古の青銅器の一群である。

盤龍城遺跡は、

中国湖北省の

長江北岸の武漢市黄陂区にある都市遺跡。

武漢市中心部から東北にある盤龍湖付近の丘の上から発見された。

長江流域で発見されている唯一の商代の都市遺跡であり、

河南省鄭州市付近で栄えた二里岡文化(商の初期の中心地だったとも考えられる)との結びつきが強く、

黄河流域の二里岡文化がその絶頂期に遠く離れた

長江沿岸にまで達していたことを示している。

二里岡文化の遺跡でも最大の発掘地(最盛期で1平方km)。

盤龍城付近は二里岡文化に先行する二里頭文化の時期からまばらに人が住んでおり、

20万平方mの範囲にいくつかの集落が点在していた。

二里岡文化初期に入って以後、

盤龍城の集落は突然巨大化し、

中心部の城壁内部が75,000平方m、

全体で1平方kmという大きな都市にまで成長する。

多くの青銅器が出土しており、

中心地付近で

銅の出土が少なかった二里岡文化が、

長江中流の銅山や銅資源を確保するため、

盤龍城に前哨あるいは植民地を築いたとみられている。

盤龍城における建築様式や銅器の製造方法は、

二里岡文化で用いられた技術と同じものである。

しかし盤龍城で作られる陶器の様式は、

黄河流域の二里岡や鄭州のものとは異なっている。

豪族の埋葬方法も盤龍城と二里岡ではほぼ同一である。

盤龍城後期の地層の発掘結果からは、

二里岡文化の後期以降の様式は見られず、

この時期に二里岡文化が長江付近から退場したと見られる。

盤龍城は以後緩やかに衰退し二里岡文化の終焉とともに放棄された。

盤龍城の衰退は、

呉城文化の中心であった呉城が長江流域の中心として黄河流域との交易などを行い拡大した時期と重なっており、

呉城が盤龍城の衰退に何らかの影響を与えた可能性がある。

二里岡文化

二里岡文化 / 二里崗文化(にりこうぶんか) 紀元前1600年頃-紀元前1400年頃)

遺跡:

二里岡文化は、

中国の黄河中流から下流を中心に栄えた青銅器時代の文化。

河南省鄭州市で発見された二里岡遺跡からその名をとっており、殷の建国初期の都城と考えられている。

二里岡文化は黄河流域を中心とした文化である。

青銅器を大々的に使用する中国最初の文化であり、

その初期には急速に勢力を拡大して

長江流域にまでいたり、

湖北省黄陂県(現在の武漢市黄陂区)の盤龍城遺跡(

長江流域で発見されている唯一の商代の都市遺跡)からは多くの青銅器が出土している。

二里岡のある鄭州付近は

銅の出土が少なく、

盤龍城は銅資源を確保するための前哨であったと考えられる。

これを絶頂として、以後二里岡文化は徐々に衰退していった。

二里岡文化は先行する二里頭文化に影響を受けており、

その青銅器は二里頭文化の様式や製造法を受け継いでいる。

二里岡文化期には二里頭文化の時期よりも青銅器の様式は均一になり洗練され、青銅器の使用が広まった。

文字資料はほとんど出土しない。

二里岡遺跡は鄭州市で西暦1951年に発見された。

中国の考古学者は、

鄭州付近を商(殷)王朝の初期の中心地と考えており(殷後期の甲骨文占卜に記された建国者天乙の亳)、

二里岡文化を商王朝の初期段階ととらえている。

一方、

欧米の考古学者らは、

安陽市で発見された殷後期の殷墟とは異なり二里岡からはほとんど文字資料が出土していないため、

二里岡を商と結びつけることには慎重である。

二里岡遺跡は周囲約7kmの城壁に囲まれた都城で、

城壁の外に骨器や陶器を作る大きな工房群が位置していた。

工房の中には、二つの青銅器工房も含まれている。

二里岡遺跡のほとんどは現代の鄭州市街の下にあるため発掘が困難である。

このため、二里岡文化についての研究は二里岡遺跡以外の場所での発掘によるところが大きい。

鄭州商城遺跡

鄭州商城遺跡(ていしゅうしょうじょういせき) 紀元前1600年 - 紀元前1400年

西暦1970年に、二里岡遺跡から巨大な城壁と宮殿の址が発見された。

それが鄭州商城である。

鄭州商城は約3、570年前の

殷王朝の初期に建てられたものと考えられている。

鄭州商城は、現在の鄭州市中心部の真下に埋まっているため、

発掘作業は非常に困難である。

ほぼ長方形をした城壁の総延長は約7000メートル、城内の東北部から多数の宮殿址が発掘された。

この中で規模の大きな宮殿は二つある。

一つは南北の長さが38メートル、東西の幅31メートル。

もうひとつは東西65メートル、南北14メートル。

残された柱の穴などから復元すると、

これらの建物は、

回廊を持つ二重屋根の大きな建物で、

政治を行う御殿や寝殿として使われたと見られる。

この鄭州商城は、商代のどの王の都に当たるのか、

それを巡って中国の専門家の間では長く論争が続けられてきた。

その中で有力なのは、

これが中丁の時に移った「ゴウ」であるとの説である。

しかし、ここを商代の最初の都とする説もある。

鄭州商城と偃師商城は約100キロ離れているが、いずれも黄河の南岸にある。

いずれにせよ商代のほぼ同時期に、この二つの都城が存在していたと思われる。

とすれば、その二つの都城の役割はなにか。

『中国考古学(夏商巻)』(2003年版)は、この問題をめぐって、次の三種の意見がある、と紹介している。

- 偃師商城は湯の都の「亳」であり、鄭州商城は中丁の都の「ゴウ」である。

- 鄭州商城が湯の都の「亳」であり、偃師商城は別の都(あるいは重要都市)である。

- 両方とも商代早期の国都であった。

...

鄭州商城遺跡は、

殷王朝前半もしくは中期の都城跡で、

外周約7kmの城壁を有し、

現存する漢代の城壁跡はその南半に過ぎない。

城外では2基の青銅器工房を含む工房群が確認されている。

偃師商城遺跡との関係から、

王都だった時期については決着しておらず、

又た現在の市街地が商城遺跡の上に造営されているため、

充分な発掘調査は不可能となっている。

多数の青銅器が城外近傍に埋匿されていたことから、

突発的な事態で放棄されたと考えられている。

鄭州商城は、現在の鄭州市街に位置する、商王朝中期の都とされる都城遺跡である。

南城壁東城壁が約1700m、西城壁が約1870口、北城壁が約1690m、全周約6960mほどの、

版築で造られた大型の城壁を有する。

城壁内の北東部には建築基址群があり、その一帯が宮殿区であったと推測される。

城壁の周囲には、青銅器製作址、土器製作址、骨器製作址など工房址のほか、墓葬区や青銅器を埋めた窖蔵が点在する。

大型の城壁を骨格として区画されたこの鄭州商城は、

まさに古代中国における都市の成立を物語る。

偃師商城遺跡

偃師商城遺跡(えんし しょうじょう いせき)

河南省偃師県尸彊溝で西暦1983年に発見された、二里頭遺跡の東隣に位置する

殷王朝初期の都城跡。

城壁の規模は1700mx1200mで、下層からは1100mx740mの城壁跡も出土している。

上層の城壁の建造は二里頭城の破壊された同時期に比定され、

湯王(とうおう)の都の亳(はく)とする意見が有力だが、

鄭州商城の副都説や、

太甲(たいこう)が追放された桐宮とする見解もある。...

偃師商城で商代最古の水路跡を発見 河南省洛陽市。

西暦2021年1月27日 21:09 発信地:中国 [ 中国 中国・台湾 ]

【1月27日 Xinhua News】中国河南省(Henan)洛陽市(Luoyang)にある商(殷)代の都城遺跡・偃師商城遺跡に、これまでに発見された商代の都市水路の中で最も古く、最も整備された水路があったことが、最新の考古学研究で明らかになった。

偃師商城発掘チームを率いる中国社会科学院考古研究所の陳国梁副研究員によると、偃師商城の内部水路は主に排水用で、外部水路には護城河(堀)とその外側を南北に流れる2本の川があった。

内外の水路を循環させることで、都市の安全性や排水・洪水対策を確保したほか、宮殿エリアに3千平方メートル近い水面面積を持つ庭園を持つ美しい景観を実現したという。

同遺跡は西暦1983年に発見された。

総面積は約2平方キロメートルで、大城と小城、宮殿の三重の城壁からなる。

城壁や堀、城門、府庫(国家の文書・財物の保管場所)、穀倉、手工業作業場などの遺構が出土している。

商の湯王が夏を滅ぼした後に築き、約200年間使用された。

学術界では、同城の築城が夏王朝と商王朝の年代境界とされている。

遺跡の調査では、小城エリアで異なる時期に造られたとみられる東西方向の水路2本が確認された。

宮殿エリアの雨水を同エリアの外側を囲む水路に排水し、さらに幹線水路に合流させて城外に排出していたと思われる。

各水路はどのように城内を貫いていたのだろうか。

大城エリアの西側城壁付近では、幅約2・7メートルの東西に流れる明渠(めいきょ)跡が見つかった。

水路の両側には幅約50センチの石が積まれ、底には石板が敷かれていた。

宮殿エリアの外側の北東部では暗渠(あんきょ)跡も見つかった。

水路の角の部分も一度の工事で施工しており、上部を石板で覆い地下に埋設してあった。

陳氏は「明渠と暗渠の組み合わせだけでなく、水路の底に魚鱗状に石を敷いて水の流れを緩やかにしていた。

等高線濠を城壁建設の水平補正に用いる技術も習得していた」と説明。

偃師商城の「東一門」の下で見つかった排水溝の底には魚鱗石板が敷かれており、敷設方向と水流の方向は一致していたという。

水路の分布状況が次第に明確になるにつれ、大城が「菜切包丁」の形状に築かれていた理由も明らかになった。

陳氏は、城郭を小城から大城へ拡張する際、西に峡谷、南東に湖、東に南北に流れる川があったため、北東方向にしか拡張できずに「刃物の柄」の形になったと説明した。

発掘調査は現在も続いている。

専門家の間では、偃師商城に護城河をまたぐ懸樋(かけひ)のような設備があったのではないか、堰や水門などがあったのではないかなど多くの臆測を呼んでいる。

呉城文化

呉城文化(ごじょうぶんか) 紀元前1400年頃 - 紀元前1000年頃

遺跡:

呉城文化/吳城文化(ごじょうぶんか)は、

中国江西省から発見された青銅器時代の

贛江(

長江支流)中流・下流の文化。

商王朝と同時代の文化であった。

江西省樟樹市呉城鎮の贛江沿岸にある、呉城遺跡に由来する。

商代の都市遺跡としても最大級の呉城遺跡は、

広さ4平方km以上で、西暦1973年から発掘された。

呉城文化の遺跡は江西省を中心に100以上発見されているが、

特に樟樹市の呉城遺跡、瑞昌市の銅嶺遺跡、吉安市新幹県の大洋洲遺跡の3つが大きい。

呉城文化は、

黄河流域の河南省鄭州市付近で栄えた二里岡文化(商代初期の中心地だったとも考えられる)が

長江付近まで勢力を伸ばしたことにより誕生したと考えられる。

長江文明の長い伝統と、

強力な青銅器文化である二里岡文化の影響が交じり合っているさまが呉城文化にはみられる。

呉城文化は四川盆地の三星堆遺跡、および黄河中流域の殷墟と同時代の文化である。

呉城遺跡は陶器や原始的な磁器(原始瓷器)製造の中心であり、

幾何学的な文様が特徴である。

この文様の中には、未解読文字と考えられるものもある。

呉城文化はまた、青銅製の鐘(鐘の舌がない特殊な様式のもの)の出土でも知られる。

吉安市新幹県から出土した呉城文化の遺跡からはこの文化特有の様式の青銅器が多数出土する。

呉城遺跡は、

二里岡文化の

長江流域における前哨であったとされる都市遺跡・盤龍城遺跡の衰退に大きな影響を与えたと見られる。

どちらの遺跡も

長江における陶器製造の中心で、

中国南方の資源を北中国の平野へ運送する拠点でもあり、

激しく競争をしていた。

二里岡文化の後期、呉城遺跡は大きく発展し始めたが、一方で盤龍城遺跡は急速な衰退を始めた。

殷墟

殷墟(いんきょ) 紀元前1350年 - 紀元前1046年に栄えた

殷王朝後期の首都の遺構。

遺跡:

殷墟は古代中国殷王朝後期の首都の遺構。

中華人民

共和国河南省安陽市の市街地西北郊、殷都区に位置する。

殷王朝後期(紀元前14世紀ごろ - 紀元前11世紀ごろ)、

竹書紀年によれば。

第19代王

盤庚による

遷都から

帝辛(紂王)の時代の滅亡に至るまでの期間、

殷の首都が営まれたと伝えられる。

盗掘された甲骨片の発見が契機となり、

西暦1928年より発掘作業が開始され、ここがその首都の遺跡(殷墟)であることが確認された。

殷墟からは深さ20メートルを超えるものを含む多数の巨大墳墓が発見されている。

西暦1961年に中華人民

共和国の全国重点文物保護単位に、西暦2006年7月には世界遺産に登録された。

真偽は不明であるが、

金石学者であった

王懿栄は西暦1899年に、

北京市内の漢方薬店で購入した龍骨(漢方薬の一種である骨)に金文(古代の金属器や石刻に刻まれた漢字)に類似した古文字を発見、

これを解読すべく龍骨を大量に購入したと伝えられる。

西暦1900年、

義和団の乱に伴う八カ国連合軍の北京侵入の際に

王懿栄は自殺。

収集した龍甲は小説家である

劉鶚に譲渡され、

その友人である金石学者

羅振玉により龍甲は

河北省北部の小屯村より出土したものであることが判明した。

羅振玉は甲骨文字の解読を進め、

この村は伝説上の存在と考えられていた

殷王朝の遺構ではないかと推察した。

その後

王国維の研究により、

ここが

盤庚が

遷都した後の殷都である説が唱えられた。

殷朝遺構の調査のため、西暦1928年から甲骨の発掘調査が行われることになった。...

中央研究院は考古学者による発掘隊を組織、

日中戦争で中断する西暦1937年まで15回にわたる発掘作業を行い、

甲骨だけでなく青銅器などの金属器や墳墓などの遺跡も発見された。

西暦1950年に発掘は再開され、西暦1986年までの間に15万件の甲骨が発掘されている。

現在調査が進んだ殷墟の範囲は東西6km、南北4kmの地域で、面積24万平方メートルにわたる。

洹水をはさんで北岸と南岸に分かれ、南岸に小屯村(および安陽市)などが位置し、北岸には武官村などが位置する。

小屯村一帯は22代王の武丁以降の甲骨や青銅器が集中して発掘された。

小屯村北東部が宮殿などが位置する殷都の中心だったとも考えられ、

周囲からは工房跡なども発掘されている。

しかし都城(城壁)の痕跡が見つかっていないのが疑問とされる。

また小屯村北東部では、

武丁の夫人であった婦好の墳墓が西暦1976年にほぼ未盗掘の状態で発見され、

墳墓からは6匹の犬のほか、

少なくとも16人の殉死者が発掘され、

他に副葬品として440以上の青銅器、

約600もの玉石器、石彫類、骨角器、約7,000枚の当時の貝貨が出土している。

小屯村で出土した多数の甲骨(亀の腹甲や牛や鹿の肩甲骨など)には文字が刻まれ、

合計で5,000字以上の文字が確認され、

そのうち1,700字ほどが解読されている。

またこの甲骨文字の研究により、

殷王朝の存在が同時代資料を通じて確認されたほか、

この文字が現在使用される漢字の祖形であることが確認されている。

武官村一帯には13基の大規模な墳墓が発見され、

そのうち王墓の8基(武丁以降8代)は密集している。

そのなかで遺物が発見されていない墳墓は、

殷朝最後の王である

帝辛(紂王)のものであり、

殷朝滅亡により埋葬されなかった墳墓であると推測されている。

武官村の東の花園荘村では殷墟直前の殷中期の都城の遺跡が発見されている(洹北商城)。

陽甲・盤庚・小辛が首都を置いた可能性もある。

文字遺物は出土していない。

この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された(以下の基準は世界遺産センター公表の登録基準からの翻訳、引用である)。

- (2) ある期間を通じてまたはある文化圏において、建築、技術、記念碑的芸術、都市計画、景観デザインの発展に関し、人類の価値の重要な交流を示すもの。

- (3) 現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の、唯一のまたは少なくとも稀な証拠。

- (4) 人類の歴史上重要な時代を例証する建築様式、建築物群、技術の集積または景観の優れた例。

- (6) 顕著で普遍的な意義を有する出来事、現存する伝統、思想、信仰または芸術的、文学的作品と直接にまたは明白に関連するもの(この基準は他の基準と組み合わせて用いるのが望ましいと世界遺産委員会は考えている)。

金沙遺跡

金沙遺跡(きんさ いせき) 紀元前1200 - 紀元前500年

金沙遺跡(きんさいせき)は、

中国の四川省成都市青羊区金沙街道にある殷周時代の遺跡。

面積は5km

2を越える。

西暦2007年4月16日に金沙遺址博物館(金沙遺跡博物館)が開館。遺跡の祭祀区発掘現場と発掘成果を展示。

本遺跡は、BC1700~1200年(夏晩期~商後期)の三星堆文化の後、

BC1200~500年(商後期~

春秋)の十二橋文化(十二橋・金沙文化と改称される)の代表遺跡と解明された。

成都市の城西の青羊区金沙街道に位置し、西暦2001年2月8日、蜀風花園の住宅開発に伴う下水道工事中に発見された。

21世紀最初の中国における考古学的大発見で、

その後の発掘調査により、

基本確認部分でも5平方kmに及ぶ大型遺跡である。

金器200余点・青銅器1200余点・玉器2000余点・石器1000余点・漆木器10余点の5000点あまりと、

陶器数万点・象牙1トン・動物骨片数千点が発掘された。

これらの調査などにより、

本遺跡は、BC1700~1200年(夏晩期~商後期)の三星堆文化の後、

BC1200~500年(商後期~

春秋)の十二橋文化(十二橋・金沙文化と改称される)の代表遺跡と解明された。

以上により、西暦2006年に中国重点文物保護単位に指定された。

遺物を代表するのが外径12.5cm・内径5.29cm・厚さ0.02cm・重量20gの太陽神鳥金箔で、

現在、成都市の市徽になっている。

そのほか玉器の代表が十節玉琮で、青銅器の代表が青銅立人で、石器の代表が跪坐石人像である。

西暦2007年4月16日、

遺跡上に金沙遺址博物館(成都市青羊区金沙遺址路2号)が開館し、

祭祀址遺跡の保護展示の遺迹館、遺物など総合展示の陳列館などがある。

十二橋・金沙文化

十二橋・金沙文化

三星堆文化に続く川西文化。

尖底土器を特徴としてB13世紀頃から成都方面に抬頭し、

成都の金沙遺跡は三星堆王朝を滅ぼした後の政治的中心とされる。

西周文化の影響が強く、

克殷を援けた代償に多量の文物が導入されたものと思われ、

十二橋の宮殿址や、

羊子山の100m四方の基壇址なども発見されている。

春秋時代中期頃に頻発した洪水で衰退し、

東方から進出した巴人に征服されたが、

川西文化は巴文化と融合して巴蜀文化に発展した。

夏家店上層文化

夏家店上層文化(かかてんじょうそうぶんか)紀元前1100年(紀元前1000年)頃 - 紀元前700年(紀元前500年)頃

遺跡:

夏家店上層文化は、現在の中国東北部に栄えた青銅器文化。

北東の草原~丘陵地帯に居た後に東胡(とうこ)となる牧畜民の南下と同地の征服によって成立した文化。

同時代の

黒竜江省大慶市肇源県の白金宝遺跡に代表される白金宝文化などと密接な関連があり、

また同時代の西周の影響も受けている。

燕の興隆に伴って征服された。

現在の内蒙古自治区東部、

河北省北部、遼寧省西部を中心とし、北はシラムレン川の北に達する。

同じ領域で先立つ夏家店下層文化よりもやや狭い範囲に広がり若干西寄りに位置する。

夏家店下層文化に比べると人口密度は低かったと推定されている。

主に牧畜を行い、

農耕や陶器の製作に関する技術は大きく後退して直筒型の形状をした陶器が増え、

食器の様式も底部を足底で支える底が深い様式から底が浅い平底の物へ変わっている。

石器が大きく発達し土器や骨器と共に多く出土している。

青銅器の出土が増え、剣、槍、戈、

鏃などがあり、

基本的に装飾が見られないか乏しくなっているが、

動物の頭部を模した特徴的な図柄が見られるようになっている。

後期になると周様式の青銅器が出現する。

夏家店下層文化に比べると恒久的な建築物が少なくなり、

下層文化の建築物またはその材料の流用が多くなる。

家畜の骨の出土は、豚に代わり牛が増え、また馬が多く見られ、

馬具や銅製車具も多く出ている。

夏家店下層文化に比べ、

支配者層と見られる物は副葬品を多数伴う墓が造られ、

南山根の石墓からは弁髪と思しき埋葬者の描かれた銅版も発見されている。

墓制に関しては夏家店下層文化から大きな変化が見られない。

巴蜀文化

巴蜀文化(はしょくぶんか) 紀元前500年 - 紀元前316年

巴蜀文化は宝墩文化、三星堆文化(夏晩期~商後期)、金沙・十二橋文化(商後期~春秋後期)、晩期蜀文化(春秋晩期~戦国期)と、四つに区分される。

宝墩文化は「蚕叢」「柏灌」、三星堆文化は「魚鳧」、金沙・十二橋文化は「杜于=望帝」、晩期蜀文化は「鼈霊=叢帝」という伝説の蜀帝王の時代に相当すると考えられている。

紀元前316年、この古蜀王国は北方の秦の恵文王(けいぶんおう)の派遣した司馬緒によって滅亡させられる。

川西の十二橋文化と東部峡谷文化の巴族文化が春秋中期頃に融合したもの。

巴族はもとは巫山山脈地方に拠り、甲骨文では“巴方”と記されて伝統的に

殷王朝と対立し、しばしば武丁・婦好によって伐たれた事が確認され、殷周革命では周に与して勇猛を謳われた。

大渓文化を母体としながらも独自色の強い投剣や懸崖船棺葬などの風習を有し、殊に船棺葬は水上生活の名残とされる。

製塩によって富強となったが、楚の拡大に圧されて川東地区に進出し、やがて川西をも征服して巴蜀文化を誕生させ、紀元前316年に秦の司馬錯に征服されるまで継続した。

巴蜀文化の特徴とされる円鉞や把槍剣は巴文化の名残とされ、懸崖葬が土葬になった後も船形棺は用いられ、

長江流域の船棺葬は清代まで継続したことも確認されている。

巫山地方に残った巴族は巴蛮と称され、東漢にしばしば叛抗して江夏に徙され、大別山地の巴蛮は六朝期には豫州蛮と呼ばれた。

『華陽国志』などによれば、

魚鳧(=三星堆文化)を滅ぼして成都に成立した杜宇王朝(=十二橋文化)は、

春秋中期に洪水に苦しんで東方の鼈霊族(巴人)に助力を求め、

治水の成功で声望を高めた鼈霊族に滅ぼされて開明王朝が始められたという。...

- 巴蜀文字

-

巴蜀文化で用いられた、中国唯一の非漢字系統の文字。

印章の他に楽器や武器などにも施されたが、

インダス文字同様に解読はおろか、

絵文字・象形文字・表意文字・音節文字など文字系統の判別もされていない。

巴蜀文化の言語系統の特異性は、

『説文解字』などでも「言語異声、文字異形」「蜀左言」と夙に指摘され、

言語矯正は秦の蜀政策の最優先事項とされた。

あ