神生み(かみうみ)

作成日:2019/8/4

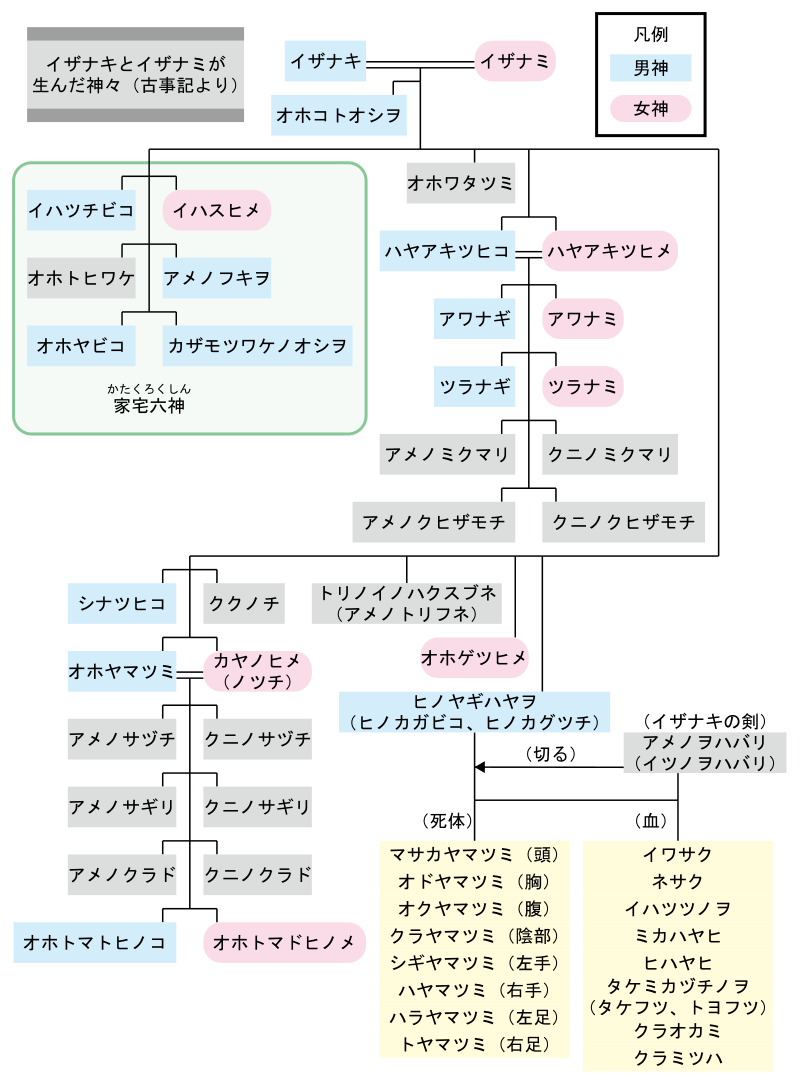

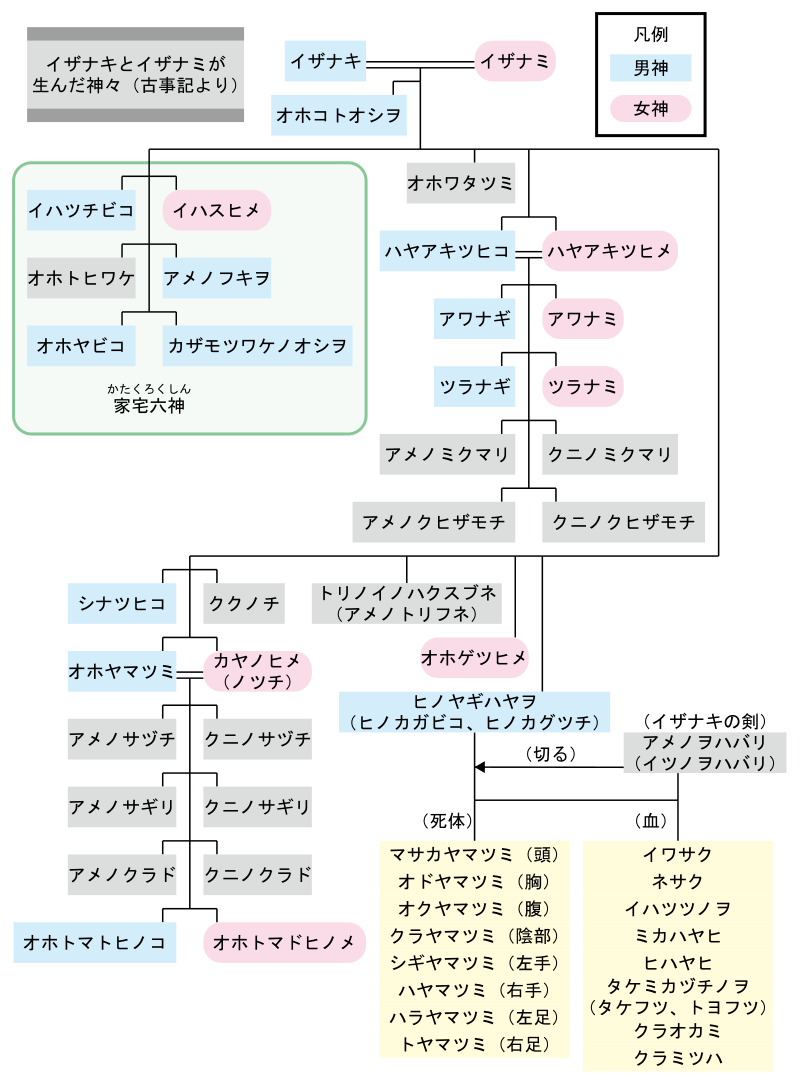

神生み(かみうみ)とは、『日本神話』にてイザナギ・イザナギが様々な神々を生み出したことをいう。

イザナギとイザナミは国生みにおいて「島々」を生んで、次には「神々」を産んだ。

「形あるものは全て霊を持っている」という考えから、神というのは「世界の要素」という意味を持っている。

イザナギ・イザナミはさまざまな神々を生み出してきたが、火の神「火之迦具土神」を生んだ際に、伊邪那美命は火傷で死んでしまった。

イザナギは怒って火之迦具土神を十拳剣で切り殺した(この剣からしたたった血からもまた神々が生まれる)。

イザナギはイザナミに再び会うため黄泉の国へ赴くが、

イザナミは変わり果てた姿になっていたため、

おののいたイザナギは逃げた。

ようやくイザナミから逃げおおせた

イザナギは黄泉のケガレを清めるために禊ぎをしたが、

このときにもさまざまな神々が生まれた。

最後に生まれた天照大御神(日の神、高天原を支配)・月読命(月の神、夜を支配)・須佐之男命(海を支配)は三貴神と呼ばれ、

イザナギに世界の支配を命じられた。

古事記

神生み

大八洲

大八洲やその他の小さな島々を産んだ伊邪那岐命・伊邪那美命は次に神々を産んだ。

ここで産まれた神は家宅を表す神および風の神・木の神・野の神といった自然にまつわる神々である。

- 大事忍男神(おおごとおしおのかみ)

-

家宅六神(かたくろくしん)

- 石土毘古神(いはつちびこのかみ)

- 石巣比売神(いはすひめのかみ)

- 大戸日別神(おほとひわけのかみ)

- 天之吹男神(あめのふきおのかみ)

- 大屋毘古神(おほやびこのかみ)

- 風木津別之忍男神(かざもつわけのおしをのかみ)

- 大綿津見神(おほわたつみのかみ)

-

速秋津日子神(はやあきつひこのかみ)、速秋津比売神(はやあきつひめのかみ)

速秋津日子神と速秋津比売神は以下の神々を産んだ。

- 沫那藝神(あはなぎのかみ)

- 沫那美神(あはなみのかみ)

- 頬那藝神(つらなぎのかみ)

- 頬那美神(つらなみのかみ)

- 天之水分神(あめのみくまりのかみ)

- 国之水分神(くにのみくまりのかみ)

- 天之久比奢母智神(あめのくひざもちのかみ)

- 国之久比奢母智神(くにのくひざもちのかみ)

- 志那都比古神(しなつひこのかみ)

- 久久能智神(くくのちのかみ)

-

大山津見神(おほやまつみのかみ)、鹿屋野比売神(かやのひめのかみ)

大山津見神の別名は野椎神(のづちのかみ)

大山津見神と野椎神は以下の神々を産んだ

- 天之狭土神(あめのさづちのかみ)

- 国之狭土神(くにのさづちのかみ)

- 天之狭霧神(あめのさぎりのかみ)

- 国之狭霧神(くにのさぎりのかみ)

- 天之闇戸神(あめのくらどのかみ)

- 国之闇戸神(くにのくらどのかみ)

- 大戸惑子神(おほとまとひこのかみ)

- 大戸惑女神(おほとまとひめのかみ)

-

鳥之石楠船神(とりのいはくすぶねのかみ)

別名は天鳥船(あめのとりふね)

- 大宜都比売神(おほげつひめのかみ)

-

火之夜藝速男神(ひのやぎはやをのかみ)

別名は火之炫毘古神(ひのかがびこのかみ)、火之迦具土神(ひのかぐつちのかみ)

火の神・迦具土神を出産したとき女陰が焼け、伊邪那美命は病気になった。

病に苦しむ伊邪那美命の吐瀉物などから次々と神が生まれた。

- 金山毘古神(かなやまびこのかみ、イザナミの吐瀉物から生まれる)

- 金山毘売神(かなやまびめのかみ、イザナミの吐瀉物から生まれる)

- 波邇夜須毘古神(はにやすびこのかみ、イザナミの大便から生まれる)

- 波邇夜須毘売神(はにやすびめのかみ、イザナミの大便から生まれる)

- 彌都波能売神(みつはのめのかみ、イザナミの尿から生まれる)

-

和久産巣日神(わくむすひのかみ、イザナミの尿から生まれる)

和久産巣日神には以下の一柱の子がいる。

火神被殺

伊邪那岐命は伊邪那美命の死に涕泣したが、この涙から神がまた生まれた。

伊邪那岐命は伊邪那美命を出雲国と伯伎(伯耆)国の境にある比婆(ひば)の山(現在の島根県安来市)に葬った。

妻を失った怒りから伊邪那岐命は火之迦具土神を十拳剣で切り殺した。

この剣に付着した血からまた神々が生まれる。

なお、

この十拳剣の名前を「天之尾羽張」(あめのをはばり)、

別名を伊都之尾羽張(いつのをはばり)という。

- 石折神(いはさくのかみ)

- 根折神(ねさくのかみ)

- 石筒之男神(いはつつのをのかみ)

以上、三柱の神は十拳剣の先端からの血が岩石に落ちて生成された神々である。

- 甕速日神(みかはやひのかみ)

- 樋速日神(ひはやひのかみ)

-

建御雷之男神(たけみかづちのをのかみ)

別名は建布都神(たけふつのかみ)

別名は豊布都神(とよふつのかみ)

以上、三柱の神は十拳剣の刀身の根本からの血が岩石に落ちて生成された神々である。

- 闇淤加美神(くらおかみのかみ)

- 闇御津羽神(くらみつはのかみ)

以上、二柱の神は十拳剣の柄からの血より生成された神々である。

また、殺された迦具土神の体からも神々が生まれた。

- 正鹿山津見神(まさかやまつみのかみ、迦具土神の頭から生まれる)

- 淤縢山津見神(おどやまつみのかみ、迦具土神の胸から生まれる)

- 奥山津見神(おくやまつみのかみ、迦具土神の腹から生まれる)

- 闇山津見神(くらやまつみのかみ、迦具土神の性器から生まれる)

- 志藝山津見神(しぎやまつみのかみ、迦具土神の左手から生まれる)

- 羽山津見神(はやまつみのかみ、迦具土神の右手から生まれる)

- 原山津見神(はらやまつみのかみ、迦具土神の左足から生まれる)

- 戸山津見神(とやまつみのかみ、迦具土神の右足から生まれる)

黄泉の国

伊邪那岐命は伊邪那美命を取り戻そうと黄泉国へ赴いた。

黄泉に着いた伊邪那岐命は、

戸越しに伊邪那美命に「あなたと一緒に創った国土はまだ完成していません。帰りましょう」と言ったが、

伊邪那美命は「黄泉の国の食べ物を食べてしまったので、生き返ることはできません」と答えた(注:黄泉の国のものを食べると、黄泉の住人になるとされていた。これを「黄泉竈食ひ(よもつへぐい)」という)。

さらに、

伊邪那美命は「黄泉神と相談しましょう。お願いですから、私の姿は見ないで下さいね。」といい、

家の奥に入った。

伊邪那岐命は、

伊邪那美命がなかなか戻ってこないため、

自分の左の角髪(みずら)につけていた湯津津間櫛(ゆつつなくし)という櫛の端の歯を折って、

火をともして中をのぞき込んだ。

すると伊邪那美命は、

体は腐って蛆がたかり、

声はむせびふさがっており、

蛇の姿をした8柱の雷神(八雷神)がまとわりついていた。

雷神の名は以下の通り。

- 大雷(おほいかづち、イザナミの頭にある)

- 火雷(ほのいかづち、イザナミの胸にある)

- 黒雷(くろいかづち、イザナミの腹にある)

- 折雷(さくいかづち、イザナミの陰部にある)

- 若雷(わかいかづち、イザナミの左手にある)

- 土雷(つちいかづち、イザナミの右手にある)

- 鳴雷(なるいかづち、イザナミの左足にある)

- 伏雷(ふすいかづち、イザナミの右足にある)

おののいた伊邪那岐命は逃げようとしたが、

伊邪那美命は自分の醜い姿を見られたことを恥じて、

黄泉醜女(よもつしこめ)に伊邪那岐命を追わせた。

伊邪那岐命は蔓草(つるくさ)を輪にして頭に載せていたものを投げ捨てた。

すると葡萄の実がなり、

黄泉醜女がそれを食べている間、逃げた。

しかしまだ追ってくるので、

右の角髪(みずら)につけていた湯津津間櫛(ゆつつなくし)という竹の櫛を投げた。

するとタケノコが生え、

黄泉醜女がそれを食べている間、逃げた。

伊邪那美命はさらに、

8柱の雷神と黄泉軍に伊邪那岐命を追わせた。

伊邪那岐命は十拳剣で振り払いながら逃げ、

ようやく黄泉の国と地上の境である黄泉比良坂(よもつひらさか)の坂本に着いたとき、

坂本にあった桃の実を3つ投げたところ、

追ってきた黄泉の国の悪霊たちは逃げ帰っていった。

ここで伊邪那岐命は、

桃に「人々が困っているときに助けてくれ」と言って、

意富加牟豆美命(おほかむずみのみこと)と名づけた。

最後に伊邪那美命本人が追いかけてきたので、

伊邪那岐命は千人がかりでなければと動かないような大岩で黄泉比良坂をふさぎ、

悪霊が出ないようにした。

その岩をはさんで対面してこの夫婦は別れることとなる。

このとき伊邪那美命は、

「私はこれから毎日、一日に千人ずつ殺そう」と言い、

これに対し伊邪那岐命は、

「それなら私は人間が決して滅びないよう、一日に千五百人生ませよう」と言った。

これは人間の生死の由来を表している。

このときから、

伊邪那美命を黄泉津大神(よもつおほかみ)、

また坂道を追いついたから道敷大神(ちしきのおほかみ)とも呼び、

黄泉比良坂をふさいだ大岩を道返之大神(ちかへしのおほかみ)・黄泉戸大神(よみとのおほかみ)ともいう。

なお、

古事記では、

黄泉比良坂は出雲国の伊賦夜坂(いふやのさか;現在の島根県松江市の旧東出雲町地区)としている。

禊祓と三貴子の誕生

伊邪那岐命は黄泉の穢れから身を清めるために、

竺紫(つくし)の日向(ひむか)の橘の小門(をど)の阿波岐原(あはきはら;現在の宮崎県宮崎市阿波岐原町)で禊を行った。

衣を脱ぐと十二神が生まれた。

- 衝立船戸神(つきたつふなとのかみ、杖から生まれる)

- 道之長乳歯神(みちのながちはのかみ、帯から生まれる)

- 時量師神(ときはかしのかみ、袋から生まれる)

- 和豆良比能宇斯能神(わづらひのうしのかみ、衣から生まれる)

- 道俣神(ちまたのかみ、袴から生まれる)

- 飽咋之宇斯能神(あきぐひのうしのかみ、冠から生まれる)

- 奥疎神(おきざかるのかみ、左手の腕輪から生まれる)

- 奥津那芸佐毘古神(おくつなぎさびこのかみ、同上)

- 奥津甲斐弁羅神(おきつかひべらのかみ、同上)

- 辺疎神(へざかるのかみ、右手の腕輪から生まれる)

- 辺津那芸佐毘古神(へつなぎさびこのかみ、同上)

- 辺津甲斐弁羅神(へつかひべらのかみ、同上)

「上流は流れが速い。下流は流れが弱い」といって、

最初に中流に潜って身を清めたとき、

二神が生まれた。

この二神は黄泉の穢れから生まれた神である。

- 八十禍津日神(やそまがつひのかみ)

- 大禍津日神(おほまがつひのかみ)

次に、その禍(まが)を直そうとすると三神が生まれた[14]。

- 神直毘神(かむなおびのかみ)

- 大直毘神(おほなおびのかみ)

- 伊豆能売(いづのめ)

水の底で身を清めると二神が生まれた。

- 底津綿津見神(そこつわたつみのかみ)

- 底筒之男神(そこつつのをのかみ)

水の中程で身を清めると二神が生まれた。

中津綿津見神(なかつわたつみのかみ)

中筒之男神(なかつつのをのかみ)

水の表面で身を清めると二神が生まれた。

- 上津綿津見神(うはつわたつみのかみ)

- 上筒之男神(うはつつのをのかみ)

底津綿津見神・中津綿津見神・上津綿津見神は、

これら三神の子の宇都志日金析命(うつしひかなさくのみこと)の子孫である阿曇連らに信仰されている。

底筒之男神・中筒之男神・上筒之男神は墨江(住吉大社)の三柱の大神(住吉三神)である。

- 三貴子

-

左の目を洗うと天照大御神(あまてらすおほみかみ)が生まれた。

右の目を洗うと月読命(つくよみのみこと)が生まれた。

鼻を洗うと建速須佐之男命(たけはやすさのをのみこと)が生まれた。

伊邪那岐命は最後に三柱の貴い子を得たと喜び、

天照大御神に首飾りの玉の緒を渡して高天原を委任した。

その首飾りの玉を御倉板挙之神(みくらたなのかみ)という。

月読命には夜の食国(をすくに)を、

建速須佐之男命には海原を委任した。

日本書紀

- 第五段の本文では

-

伊弉諾尊・伊弉冉尊は大八洲を産み終えたあと、

海(うなはら)、川、山を産み、

次に木祖(きのおや)である句句廼馳(くくのち)、

草祖(かやのおや)である草野姫(かやのひめ)を生んだ。

またの名は古事記と同様に野槌(のづち)とある。

そして、

両神ともに日神(ひのかみ)を生みその神が大日霎貴(おほひるめのむち)である。

次に月神(つきのかみ)を生み、

次に蛭児(ひるこ)を生んだ。

三歳になっても脚が立たなかったので天磐櫲樟船(あめのいはくすふね)に載せて風のままに放ち棄てたとある。

最後に素戔嗚尊を生んでいる。

- 第五段の一書(一)では

-

伊弉諾尊が、

左手で白銅鏡(ますみのかがみ)を持ったときに大日霎貴が成り出で、

右手で白銅鏡を持ったときに月弓尊が成り出で、

また首を回して振り返ったときに素戔嗚尊が成り出でたとある。

そして大日霎貴と月弓尊は、

ともに性質が明るく麗しかった。

そこで天下(あめのした)を照らすようにさせた。

素戔嗚尊は残虐な性質だったので降(くだ)して根国を治めさせたともある。

- 第五段の一書(二)では

-

日月がすでに生まれ、

次に蛭児を生んだが、

三歳になっても脚が立たなかった。

次に素戔嗚尊を生んだ。

天磐櫲樟船を生んだ。

すぐにこの船に蛭児を載せて、流れのままに放ち棄てた。

次に火神の軻遇突智(かぐつち)を生んだが、

伊弉冉尊は軻遇突智に焼かれて死ぬ間際、

臥しながら土神(つちのかみ)の埴山媛(はにやまひめ)と水神(みづのかみ)の罔象女(みつはのめ)を生んだ。

そして軻遇突智が埴山姫を娶(めと)り、

稚産霊(わくむすひ)を生んだ。

この神の頭の上に蚕と桑が生じ、臍(へそ)の中に五穀が生じたとある。

- 第五段の一書(三)では

伊弉冉尊が火産霊(ほむすひ)を生んだ時、

子のために焼かれて亡くなろうとする時に、

水神の罔象女と土神の埴山媛を生み、

また天吉葛(あめのよさつら)を生んだとある。

第五段の一書(四)では

伊弉冉尊が火神の軻遇突智を生もうとする時に、

熱に苦しんで嘔吐し、

これが金山彦(かなやまひこ)となり、

小便が罔象女(みつはのめ)となり、

大便が埴山媛(はにやまひめ)となったとある。

第五段の一書(五)では

伊弉冉尊が火神を生んだ時に焼かれ神去られた後、

熊野に葬られた旨が記載される。

第五段の一書(六)では

伊弉諾尊と伊弉冉尊はともに大八洲國(おほやしまのくに)を生んだ後、

以下の神を生んでいる。

- 伊弉諾尊が吹いた息が級長戸邊命(しなとべ)となる。または級長津彦命(しなつひこ)と言い風神(かぜのかみ)である。

- 飢えて弱った時に生んだ子を倉稲魂命(うかのみたま)

- 生んだ海神(うみのかみ)らの少童命(わたつみ)

- 山神(やまのかみ)らの山祇(やまつみ)

- 水門神(みなとのかみ)らの速秋津日命(はやあきつひ)

- 木神(きのかみ)らの句句廼馳(くくのち)

- 土神(つちのかみ)の埴安神(はにやす)

- 火神(ひのかみ)の軻遇突智(かぐつち)

- 火神により伊弉冉尊が焼かれて死に、伊弉諾尊は号泣して流した涙が啼澤女命(なきさはめ)となる。

そして十握劒で軻遇突智を斬り、

剣の鍔から滴った血がそそいで神となった。

以下がその神である。

- 甕速日命(みかはやひ)

- 樋速日命(ひはやひ)

- 武甕槌神(たけみかづち)

あるいは、

- 磐裂神(いはさく)

- 根裂神(ねさく)

- 磐筒男(いはつつのを)

- 磐筒女(いはつつのめ)

- 闇霎(くらおかみ)

- 闇山祇(くらやまつみ)

- 闇罔象(くらみつは)

その後、伊弉諾尊は黄泉に入り、伊弉冉尊と話し合った。古事記と同様の展開があり、泉津醜女(よもつしこめ)や泉津日狭女(よもつひさめ)に追われて逃げ切り、古事記と同様に伊弉冉尊と絶縁を誓った。その時に伊弉諾尊が投げたものが以下の神となる。

- 杖:岐神(ふなと)

- 帯(おび):長道磐神(ながちは)

- 衣:煩神(わづらひ)

- 褌(はかま):開囓神(あきぐひ)

- 履(くつ)道敷神(ちしき)

- 塞がっている岩を泉門塞之大神(よみどのおほかみ)またの名を道返大神(ちがへし)と言う。

その後、古事記と同様に禊に移り以下の神を生み出す。

- 身についた穢れを濯ごうとして、中の流れで濯いだ時生まれた神:八十枉津日神(やそまがつひ)

- その枉を直そうとして生んだ神:神直日神(かんなほび)と大直日神(おほなほび)

- 海の底に沈んで濯いだ時生まれた神:底津少童命(そこわたつみ)と底筒男命(そこつつのを)

- 潮の中に潜って濯いだ時生まれた神:中津少童命(なかわたつみ)と中筒男命(なかつつのを)

- 潮の上に浮いて濯いだ時生まれた神:表津少童命(うわわたつみ)と表筒男命(うわつつのを)

そうした後、

- 左の眼を洗った時生まれた神を天照大御神

- 右の眼を洗った時生まれた神を月讀尊

- 鼻を洗った時生まれた神を素戔嗚尊

第五段の一書(七)では

伊弉諾尊が軻遇突智を斬り、3つに分断した。

以下が軻遇突智からなった神である。

- 雷神(いかづちのかみ)

- 大山祇神(おほやまつみ)

- 高霎(たかおかみ)

また、

軻遇突智を斬った時に、

その血がそそいで天八十河(あめのやそのかは)の河原の多くの岩々を染めた。

磐裂神と根裂神がその血から成り出でた神である。

その子が磐筒男と磐筒女であり、その子の經津主神(ふつぬし)である。

第五段の一書(八)では

伊弉諾尊が軻遇突智を斬って5つに分断し、

それぞれが5つの山祇(やまつみ)となった。

以下が5つの山祇である。

- 大山祇(おほやまつみ)軻遇突智の首より

- 中山祇(なかやまつみ)軻遇突智の胴体より

- 麓山祇(はやまつみ):軻遇突智の手より

- 正勝山祇(まさかやまつみ):軻遇突智の腰より

- 隹山祇(しぎやまつみ):軻遇突智の足より

第五段の一書(九)では

古事記と同様に伊弉冉尊の話し合い、

伊弉諾尊は暗かった為一片之火(ひとつび)を灯した。

すると、

伊弉冉尊の身体は膨れあがっていて、

その上に八色雷公(やくさのいかづち)がいた。

伊弉諾尊は驚いて逃げた。

すると、

八色雷公が追って来た。

その時、

伊弉諾尊は道端の大きな桃の木の下に隠れ、

桃を八色雷公に投げつけると、

皆逃げていった。

ただ、

この桃に古事記の様な名は無い。

以下が八色雷公の配置である。

- 大雷(おほいかづち、伊弉冉尊の首にいる)

- 火雷(ほのいかづち、伊弉冉尊の胸にいる)

- 土雷(つちいかづち、伊弉冉尊の腹にいる)

- 裂雷(さくいかづち、伊弉冉尊の陰部にいる)

- 稚雷(わかいかづち、伊弉冉尊の背にいる)

- 黒雷(くろいかづち、伊弉冉尊の尻にいる)

- 山雷(やまいかづち、伊弉冉尊の手にいる)

- 野雷(のいかづち、伊弉冉尊の足にいる)

八色雷公を近づけさせないため、

伊弉諾尊は杖を投げた。

その杖を岐神(ふなと)と言う。

本来は来名戸之祖神(くなとのさへのかみ)と言ったとある。

第五段の一書(十)では

黄泉の国での伊弉諾尊と伊弉冉尊のやり取りの後、

伊弉諾尊が吐いた唾之神(つばのかみ)が速玉之男(はやたまのを)となり、

伊弉諾尊が「縁を切ろう」と誓い掃った神が泉津事解之男(よもつことさかのを)となる。

共に熊野三山に関連する神である。

そして、

泉平坂にて、

伊弉諾尊に黄泉の道の番人が、

伊弉冉尊の伝言を伝える。

その直後菊理媛神(くくりひめ)がまた申し上げる。

伊弉諾尊はこれを聞いて誉め、

その場を去って、

古事記と同様に禊に移る。

以下が伊弉諾尊が吹き出して生んだ神である。

- 水に入る:磐土命(いはつつ)

- 水を出る:大直日神(おほなほび)

- また入る:底土命(そこつつ)

- また出て:大綾津日神(おほあやつひ)

- また入り:赤土命(あかつつ)

- また出て:大地海原(おほつちうなはら)の諸神(もろもろのかみ)

以上が日本書紀の神生みである。次は本文の第六段・「

アマテラスとスサノオの誓約」に繫がる。

大八洲やその他の小さな島々を産んだ伊邪那岐命・伊邪那美命は次に神々を産んだ。

大八洲やその他の小さな島々を産んだ伊邪那岐命・伊邪那美命は次に神々を産んだ。